Dans les années 30, la ville de Rennes est bouleversée par un crime sordide : un vieil homme est retrouvé mort étouffé chez lui. Cambriolage qui tourne mal ou meurtre prémédité ? Tandis que la police mène une enquête implacable, les coupables sont déjà en fuite. Une traque haletante de dix mois s’ensuit, dévoilant peu à peu les sombres secrets d’un crime qui hantera longtemps la capitale bretonne et au-delà. Ce récit est basé sur une histoire vraie, telle qu’elle a été rapportée par la presse locale de l’époque.

■ Dans l’épisode précédent : Au matin du 13 novembre, on découvrait, à Rennes, dans la petite maison qu’il habitait au faubourg d’Antrain, le cadavre de M. Alphonse LeMordant (ou Mordent, ou Lemordent, NDLR). Le pauvre quinquagénaire gisait sur son lit, les deux bras étroitement liés derrière le dos. Il portait à la nuque une large et profonde blessure. Une somme relativement importante (le jardinier venait d’hériter d’une tante) avait disparu. L’enquête permit rapidement d’identifier les meurtriers. Il s’agissait de deux dangereux repris de justice. François Franc. 43 ans, et Gustave Lelièvre, 24 ans. Le « coup » leur avait été indiqué par un jeune ouvrier boulanger André Hervault, 17 ans, et un peintre en bâtiment Gustave Cotto, 19 ans. Depuis, Gustave Lelièvre a été arrêté, et condamné aux travaux forcés à perpétuités, André Hervault à 4 ans de prison après un procès aux assises sans la présence de François Franc, toujours en fuite. Rennes, encore marquée par ce drame, commence à perdre patience de voir le meurtrier rattrapé. Mais soudain…

19 septembre 1932

Dans les premiers jours de septembre de l’année 1932, un cambriolage audacieux est perpétré à Roanne. La police, aussitôt alertée, se met en chasse. Un suspect est arrêté. Sur lui, les agents découvrent une somme de 2 100 francs, un montant qui correspond à celui dérobé chez le couple Barbeton. Interrogé sur son origine, l’homme se contente de réponses évasives. Ce dernier prétend s’appeler Bues, et être originaire du Vaucluse. Mais sous la pression des enquêteurs, il finit par avouer le vol. Placé en cellule en attendant d’être déféré au Parquet, l’homme tente de se trancher la gorge avec une lame de rasoir laissée à sa disposition. Le commissaire de Roanne, Monsieur Bourdol, chargé de l’affaire, flaire immédiatement la ruse. Cette tentative de suicide n’est qu’un simulacre, une manœuvre pour être transféré à l’hôpital, d’où il est plus facile de s’échapper. Cette mise en scène paraît trop élaborée pour un simple vol. Le commissaire Bourdol décide donc d’explorer plus en profondeur l’identité de ce prétendu Bues. Il plonge dans ses dossiers, et y découvre, avec stupeur, le signalement de Franc, le fameux criminel recherché pour meurtre. Bues et Franc ne font qu’un ! Bon sang, mais c’est bien sûr ! Armé d’une commission rogatoire en règle, le commissaire interroge à nouveau son prisonnier. Les heures s’étirent, mais Franc n’avoue rien, et campe sur ses positions. Ce n’est que le samedi suivant son arrestation qu’il finit par craquer, livrant des aveux complets. Franc sera alors transféré à Rennes pour être jugé du crime de la rue d’Antrain, mais avant, il devra comparaître devant les juges de la Loire pour le cambriolage de Roanne.

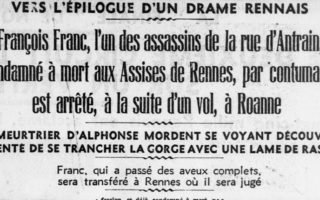

Le ouest-Éclair précise dans l’édition du 22 septembre 1932 : « Nous donnons ci-dessus la photographie anthropométrique de François Franc, prise par M. Bourdiol, commissaire de police à Roanne. Comme nos lecteurs ne manqueront pas de le remarquer, la photo prise de face ressemble peu à celle que nous avons déjà publiée et qui cependant était, elle-même, une photographie prise par le service de l’identité judiciaire. L’explication en est bien simple la photo publiée par L’Ouest-Éclair ces jours derniers date de plusieurs années et Franc a beaucoup changé depuis. D’autre part, il est à remarquer que le bristol porte la mention X. dit Bues. Lorsque cette photo fut prise, M. Bourdiol ignorait qu’il avait affaire au dangereux assassin du jardinier LeMordant. Bues, pour lui. n’était alors qu’un simple cambrioleur sans grande importance. »

26 novembre 1932

Il est attendu, c’est le moins que l’on puisse dire. Ce 26 novembre 1932, la police municipale et la gendarmerie déploient d’importants renforts autour et à l’intérieur de la gare de Rennes. Et pour cause ! François Franc doit arriver d’une minute à l’autre. Toutes les issues de la gare sont gardées, mais cela n’empêche pas les curieu·ses·x de se regrouper sur la passerelle et autour des grilles pour mieux observer le spectacle. Il est 12 h 39. Entre deux mouvements de trains de marchandises, le son d’une trompette se fait entendre au loin. Lentement, l’omnibus du Mans entre en gare. Comme par réflexe, toutes les personnes présentes sur le quai se précipitent vers le wagon dont la portière révèle rapidement les képis bleu et noir de la maréchaussée. Les personnes en transit se pressent brusquement, se bousculant pour approcher au plus près le criminel qui descend du wagon de troisième classe, menottes aux poignets.

Les journalistes présents décrivent François Franc, comme un homme maigre aux traits fins. Une moustache mal taillée recouvre son visage, son nez, ensanglanté, porte la marque d’une récente ecchymose. Très calme, sans se rendre compte de l’impatience et de la foule qui l’entourent, François Franc avance rapidement, entraîné par les deux gendarmes de la brigade de Tours qui l’escortent. Derrière lui, la foule se précipite. Les gens, valises en main, se ruent sur ses traces et s’engouffrent avec lui dans le souterrain. Certains trébuchent, encombrés par les sacs et les valises qu’ils portent. Le criminel marche comme un automate, déconnecté de l’atmosphère extérieure, chargée de rancune.

Tout à coup, au détour d’un couloir, Franc disparaît. On le cherche, et le voici qui réapparaît maintenant, dans la cour entouré par ses gardiens. La voiture pénitentiaire n’est qu’à quelques pas. Comme poussée par une force intérieure, la foule se précipite et le service d’ordre est débordé ! Le « panier à salade » est déjà entouré, et Franc se trouve là, seulement protégé par quelques gendarmes et agents qui font de leur mieux pour le soustraire à la fureur populaire. « À mort ! Qu’il soit guillotiné ! » hurle la foule, prête à lyncher l’assassin. « Tiens ! » crie un homme en casquette, « Attrape ça ! » Ça est un coup-de-poing violent que Franc reçoit sur l’épaule. Sa casquette tombe, mais la foule, enivrée par sa propre violence, cherche à l’accabler de coups. Il faut toute la force des gendarmes pour maîtriser la bousculade et hisser Franc dans la camionnette grise qui démarre promptement. « À mort ! » crie encore la foule. Mais la voiture est déjà loin. En passant, quelques personnes, postées sur le seuil de leur porte, brandissent le poing contre le criminel.

Devant la prison départementale, seuls quelques journalistes sont présents. Puis, on entend le son rauque d’une corne. La grande porte s’ouvre en grand, laissant l’auto s’engouffrer à l’intérieur. À peine a-t-on le temps de la voir passer que les deux battants se referment, tandis que, dans la salle d’entrée, le gardien-chef signe le registre d’écrou. Dehors, les dernières clameurs de la vindicte populaire s’éteignent en un écho pesant.

23-24-25 février 1933

François Eugène Franc arrive au Palais de Justice à midi moins cinq en ce 24 février 1933. La foule entoure le bâtiment, mais le service d’ordre veille au grain. Plus tard, à l’intérieur, l’audience bat son plein. On apprend par exemple que Franc et Lelièvre ont croisé Lemordant dans un café de la rue Saint-Mélaine. « Nous étions alors sans travail et le cafetier nous indiqua que Lemordant possédait des centaines de mille francs », explique François-Eugène Franc.

La confrontation avec son complice Lelièvre est explosive. « Lelièvre m’avait dit qu’il étourdirait Lemordant d’un coup de poing à l’estomac, qu’il le bâillonnerait, et le ligoterait pour l’empêcher de crier, et de se sauver. Pendant ce temps, moi, je devais fouiller les meubles et prendre l’argent. C’est à peu de choses près ce qui s’est passé. Voilà la vérité. La vérité pure », clame Franc. Plusieurs fois, il va couper la parole de Lelièvre venu témoigner à la barre, sagement encadré par deux gendarmes. Ce dernier, déjà condamné aux travaux forcés, porte l’uniforme marron des prisonniers du pénitencier de Caen. Sur la bure des manches, a été cousu un galon de laine jaune. Lelièvre, dont la conduite en prison semble satisfaire ses gardiens, a été promu de première classe. « Lelièvre, interpelle François Franc, tu ne racontes pas la vérité. Tu sais que c’est ma tête qui se joue en ce moment. Pourquoi répéter ici les mensonges que tu as prononcé à l’instruction quand je n’étais pas là. Ma tête, je m’en fous… On la coupera et on aura raison. Et puis, moi, je serai débarrassé. Mais il faut dire la vérité. » Mais l’avocat général n’en démord pas. Ce dernier fait alors remarquer qu’il aurait été impossible pour Lelièvre de maintenir la tête de Lemordant enfoncée dans l’oreiller si Franc ne l’avait pas aidé en immobilisant son corps. Le jardinier, qui était robuste, se serait débattu, forçant ainsi Lelièvre à relâcher son emprise. Franc sent le danger de cette argumentation. Il pâlit et tente de détourner le débat, mais le président Martin ne lui en laisse pas l’opportunité. Finalement, d’une voix sourde, Franc admets : « C’est vrai, si Lelièvre avait été seul, il n’aurait pas pu tuer le vieux. Mais j’étais là… Malheureusement pour moi. »

Au contraire, Franc s’efforce de ne pas accabler, ni compromettre André Hervault, qui purge actuellement sa peine au pénitencier de Fontevraud. Leur relation, tissée il y a déjà deux ans, semble toujours d’actualité. Après le meurtre qui secoua la ville de Rennes, Franc, alors en fuite, avait pris le temps et le risque d’écrire à Hervault avec ces mots : « Mon cher gosse » ou encore « Mon cher petit André ». Il l’invita même à le rejoindre, promettant de chaleureuses retrouvailles : « Comme nous serions heureux, tous les deux. », envisageait-il. La presse et les commères ne se sont pas privées pour alimenter les rumeurs. Le ouest-Éclair va jusqu’à désigner Hervault comme « le petit ami » de Franc, l’obligeant à démentir pendant le procès. On cite : « Il nie l’affection spéciale que Franc lui manifestait. » Ce lien suscite moquerie de la part du public, préjugés et interrogations de l’accusation. Comme quand l’avocat général Chauvin s’emploie à relever ce qu’il considère comme des contradictions quand certaines déclarations d’Hervault sont trop favorables à Franc.

En fin de journée, l’avocat général n’a aucun doute. Son réquisitoire s’en ressent. C’est donc Franc, l’organisateur et le principal acteur du drame, sa version étant contredite par les constatations de l’enquête. « Il faut, dit-il, que ceux qui seraient tentés d’imiter le geste de Franc sachent que les juges populaires sont décidés à les châtier sévèrement. Il faut que les honnêtes gens qui vivent de leur travail, dans des demeures isolées, soient protégées contre les entreprises des bandits de grands chemins. Sachant quelles lourdes responsabilités je prends aujourd’hui devant vous, je vous demande, MM. les Jurés, de prononcer contre Franc la peine capitale, la peine de mort. »

Lors de sa plaidoirie, Maître Lagrer, l’avocat de Franc, ne poursuit qu’un seul objectif : dissiper l’impression saisissante laissée dans l’esprit des jurés et de l’assistance par les réquisitions de l’avocat général Chauvin. De manière méthodique, s’appuyant sur les éléments du dossier, il s’efforce de démontrer que Lelièvre est l’unique responsable du meurtre, perpétré à l’insu de Franc. Maître Lagrer soutient que Franc ignorait encore que Lemordant était mort. Preuve à l’appui : « Franc a ligoté et bâillonné le jardinier. Ligote-t-on et bâillonne-t-on un cadavre ? Non, Franc ignorait la mort de LeMordant. En liant les mains de ce dernier et en bâillonnant le jardinier, Franc prenait simplement une mesure de précaution, croyant Lemordant évanoui. » Son argumentation, précise, alliée à une éloquence vigoureuse, ne manque pas de marquer l’auditoire. Il avance que Lelièvre, pour entraîner Franc dans son sillage, l’a incité à boire. Ce geste, selon lui, est « encore une preuve du comportement d’un chef qui prend soin de « doper » ses troupes avant de passer à l’action. » L’avocat termine par cette question, le regard tourné vers les jurés : « L’échafaud pour cet homme ? Pourquoi ce sort terrible serait-il réservé à Franc alors qu’il ne le fut pas à Lelièvre. Vous ferez bonne justice, Messieurs les jurés, en ne refusant pas les circonstances atténuantes à Franc que vos prédécesseurs ont accordé à Lelièvre. »

Lagrer retourne à sa place, épuisé. Quelques applaudissements se font entendre, mais rapidement remplacés par un silence lourd de tension. Le président Martin, impassible, entame alors la lecture des questions qui vont être soumises au jury. Les premières interrogations portent sur la culpabilité de François Franc dans l’affaire du vol qualifié, ainsi que dans l’assassinat du jardinier. La troisième question aborde les circonstances aggravantes. Après une demi-heure de délibération, les jurés font leur retour. Le chef du jury, le visage grave, se lève pour donner lecture du verdict. À la majorité, les réponses sont affirmatives sur tous les points. En conséquence, la Cour condamne François-Eugène Franc à la peine de mort, et dit que l’exécution aura lieu sur une place publique de Rennes. Les joues de Franc rougissent légèrement, mais c’est presqu’avec un insolent aplomb qu’il accueille la sentence fatidique.

Ce dernier, dès sa sortie du Palais de Justice, regagne la maison d’arrêt. Là, il est immédiatement conduit dans l’une des cellules spécialement réservées aux condamnés à mort. Désormais, après chaque dîner, François est contraint d’endosser la camisole de force, et un gardien, impassible, s’installe à ses côtés, prêt à veiller sur lui jour et nuit. Le sort de François reste incertain cependant, suspendu à la décision présidentielle suite à la demande de grâce déposée par son avocat.

20 mai 1933

En ce jour de mois de mai 1933, l’atmosphère est lourde dans les couloirs feutrés de l’Élysée. Le président de la République, M. Albert Lebrun, s’apprête à recevoir un visiteur inhabituel : Maître Joseph Lagrer, l’avocat de François Franc. Lorsqu’il pénètre dans le bureau présidentiel, l’avocat est accueilli avec une courtoisie mesurée, mélange de politesse et de gravité qui sied aux affaires délicates. Pendant de longues minutes, Lagrer expose son plaidoyer avec la rigueur d’un homme qui joue là sa dernière carte. Les mots sont pesés, choisis avec soin. Le Président Lebrun, regard impassible, écoute en silence, puis prononce ces quelques mots : « Je vous remercie, Maître. Cette affaire est troublante. Je vais en revoir le dossier, et ma réponse vous parviendra dans quelques jours. » L’entretien prend fin, et Lagrer quitte l’Élysée.

Pendant ce temps, François Franc, malgré la perspective imminente de son exécution, refuse le sort habituel des condamnés à mort. Plutôt que de passer ses journées à jouer aux cartes sous la surveillance d’un gardien, il demande à travailler. L’autorisation lui est accordée, et Franc, avec une dextérité presque mécanique, se met à fabriquer des sacs en papier. Jour après jour, il plie, colle, fabrique. En une seule journée, il parvient à en confectionner jusqu’à 1800, établissant un record qui lui rapporte quelques huit à neuf francs quotidiens. « Je sais bien, confie-t-il un jour, avec une ironie douce-amère, « que je ne profiterai pas de cet argent. Je le léguerai à ma famille, pour payer les frais du procès. »

10 juin 1933

C’est désormais une certitude : François Franc, impliqué dans l’assassinat du jardinier de la rue d’Antrain avec la complicité de Gustave Lelièvre, ne connaîtra pas le couperet de la guillotine. Condamné à mort, la nouvelle de sa grâce déferle comme une onde de choc se répandant dans les couloirs du Parquet général de Rennes dès les premières lueurs du jour. En un éclair, l’information traverse les murs épais de la maison d’arrêt, où Franc attend son sort. C’est aux gardiens qu’incombe la tâche de lui annoncer la nouvelle ; son avocat, Maître Lagrer, se trouvant bloqué à Bordeaux pour une conférence. À cette annonce, Franc reste impassible. Là où d’autres auraient éclaté de joie, soulagé·es de l’issue inespérée, lui demeure de marbre, absorbé dans son travail, l’air détaché, presque distant. Son seul signe de satisfaction se manifeste lorsqu’on lui retire les chaînes qui, jusqu’alors, enserraient ses jambes. Le cliquetis des maillons, qui résonnait comme un sombre rappel de son acte criminel, cesse enfin. Franc, désormais voué au bagne, quitte la cellule spéciale où il était confiné pour rejoindre le quotidien des autres détenus, échangeant l’ombre de l’exécution contre le labeur du forçat. Franc depuis cet instant n’a plus le droit de fumer, maigre privilège réservé aux seuls condamnés à mort.

Le temps a finalement joué en sa faveur. Contre toute attente, la vindicte populaire ne s’est pas déchaînée après la décision du président de la République. Au contraire, beaucoup commencent ici à penser qu’il serait peut-être injuste, voire inhumain, d’infliger à Franc une peine plus lourde que celle de Lelièvre. L’avocat de Franc, dans les colonnes de l’Ouest-Éclair, se confie : « Je doutais d’avoir su convaincre le Président. Le passé lourd de mon client, ces cambriolages à main armée qu’il avait encore commis après le crime, dans la région de Roanne, semblaient peser contre lui. Monsieur le Président Lebrun avait l’air impressionné défavorablement. Mais j’ai concentré tous mes efforts à prouver que, d’après les aveux mêmes de Lelièvre, ce n’était pas Franc qui avait porté le coup fatal au malheureux jardinier. J’ai aussi tenté de montrer que le jury, en refusant les circonstances atténuantes à mon client, cherchait avant tout à établir une condamnation de principe. L’attitude des jurés, venant vers moi à la fin de l’audience pour signer un recours en grâce, et les termes mêmes de ce recours, soutenaient solidement mon argumentation. Je crois, en fin de compte, que c’est cela qui a décidé M. le Président Lebrun à commuer la peine de mort en celle des travaux forcés à perpétuité. » D’ici peu, Franc quittera la maison d’arrêt de Rennes pour rejoindre une centrale, où il attendra son transfert vers la forteresse de l’île de Ré, à Saint-Martin-de-Ré, d’où il embarquera pour le bagne sur le bateau « Le Martinière », navire de charge reconverti en navire-prison. (Le Martinière achemina entre les deux guerres, entre 1921 et 1938, plus de 7 000 bagnards vers la Guyane, NDLR).

Tous les articles sur « Le Meurtre de la rue d’Antrain »

- [Le meurtre de la rue d’Antrain] (Chapitre 4) : de l’échappée à l’échafaud (ou presque)

- [Le meurtre de la rue d’Antrain] (Chapitre 3) : la cavale de Lelièvre s’arrête à Paris

- [Le meurtre de la rue d’Antrain] (Chapitre 2) : les premières arrestations…

- [Le meurtre de la rue d’Antrain] (Chapitre 1) : la découverte du crime et l’enquête.

« HISTOIRE LOCALE » à Rennes

- [Histoire] : La Vilaine, scène d’une expérience spectaculaire !

- PARTIE 5 – Deux nouvelles photographies sur le camp d’internement des nomades à Rennes

- [Histoire] : Des « cow-boys » sur le champ de Mars, à Rennes

- [Histoire] : Oscar Leroux, l’homme qui murmurait à l’oreille des chevaux

- [Histoire] : Un vol audacieux lors de la foire de Rennes en 1854

- Quand un planimètre s’invite sur la place de la Mairie en mars 1949

- [Le meurtre de la rue d’Antrain] (Chapitre 4) : de l’échappée à l’échafaud (ou presque)

- [Le meurtre de la rue d’Antrain] (Chapitre 3) : la cavale de Lelièvre s’arrête à Paris

- [Le meurtre de la rue d’Antrain] (Chapitre 2) : les premières arrestations…

- [Le meurtre de la rue d’Antrain] (Chapitre 1) : la découverte du crime et l’enquête.

- Il y a 85 ans, la ville de Rennes chaussait ses skis au Thabor

- Le « vieux Rennes » croqué par Théophile Busnel

- [Histoire locale] : l’orgue de l’Église Saint-Germain

- PARTIE 4 – De nouvelles archives dévoilées sur le camp d’internement des nomades de Rennes (suite et fin)

- PARTIE 3 – De nouvelles archives dévoilées sur le camp d’internement des nomades de Rennes

- PARTIE 2 – Entre Histoire et Mémoire, come as you archives !

- [05 janvier 1945] – Un jour, une photo : « Il n’y a plus de nomades au camp du Boulevard Albert 1er »

- Une drôle de coutume à Rennes pour le jour de la Quasimodo

- PARTIE 1 – Un camp d’internement des nomades à Rennes

- [Histoire] : « Le Pont de la Mort » à Cesson-Sévigné

- À Rennes, des arcades vestiges du temps passé

- [Histoire] : Le stationnement payant : une « mesure de pure folie » pour le lobby automobile rennais

- [Histoire] : Une fumerie d’opium débusquée à Rennes

- [Histoire] : Quand Rennes bambochait sur des patins à roulettes

- [Histoire] : Une grève d’écoliers à Rennes

- [Histoire] : C’est la fête de la Saint-Pierre à Rennes. À-Louée-luia !

- « Les Tribulations du Trésor de Rennes #3 » : Bain forcé dans les eaux boueuses de la Seine

- « Les Tribulations du Trésor de Rennes #2 » : Rue des Trésors

- « Les Tribulations du Trésor de Rennes #1 » : Les bacchanales rennaises, une tradition antique ?

- [Histoire] : Poubelle la vie, à Rennes

- [Histoire] : « Rennes est une ville crottée et le restera toujours »

- [Histoire] : Le Vieux-Rennes – la Rue de Penhoët

- [Histoire] : Un frigo géant au 51 rue de Saint-Malo !

- [Histoire] : Portes ouvertes à la Maison Centrale de Rennes

- [Histoire] : Les hantises des environs de l’ancienne église Saint-Étienne à Rennes

- [Histoire] : « J’peux pas, j’ai piscine… »

- [Histoire] : « Rennes à la nage », une course pas si Vilaine… mais un peu quand même !

- [Histoire] : Le chantier de la gare de Rennes : un éternel recommencement ?

- [Histoire] : A Rennes, mieux que les « gilets jaunes », la « bande jaune » !

- [Histoire] : Au 23 de la rue d’Inkermann, on feignait d’oublier la guerre d’Espagne…

- [Histoire] : Quand la piscine de Mr Janvier a bien failli prendre l’eau !

- [Histoire] : Quand Rennes accueillait avec enthousiasme un « zoo humain », place Hoche…

- [Histoire] : L’affaire du gâteau empoisonné, un vaudeville rennais en pleine guerre mondiale !

- [Histoire] : Législatives 1910 à Rennes, pour le meilleur et pour le rire !

- «Swing in Rennes #4» ou la belle Histoire du Hot-Club de Rennes : 1950-1955, Les dernières années

- «Swing in Rennes #3» ou la belle Histoire du Hot-Club de Rennes : 1944-1949, l’âge d’or du Hot-Club

- « Swing in Rennes #2 » ou la belle Histoire du Hot-Club de Rennes : 1943-1944, Swing & Libération

- « Swing in Rennes #1 » ou la belle Histoire du Hot-Club de Rennes: « Jazz & occupation 1940-1942 »

- [Histoire] : Quand on venait écouter la « vierge rouge » à Rennes

- [Histoire] : Le ″drink truck″, un concept qui existait déjà à Rennes dans les années 30 !

- [Histoire] : Quand la police inculpait des ouvrières en grève pour « délit de vagabondage »

- [Histoire] : La véritable histoire de la « cocotte » rennaise

- [Histoire] : A Rennes, il s’évade de prison travesti en femme…

- [Histoire] : Le quartier Saint-Martin au temps des barricades et des odeurs de poisson pourri !

- [Histoire] – Quand de Gaulle n’était pas le bienvenu sur sa propre esplanade !

- [Histoire] – Quand on a voulu interdire la galette de sarrasin…

- [Histoire] – « C’est l’incendie, le grand incendie » du Palais Saint-Georges !

- [Histoire] – Quand le parc des Gayeulles sentait bon le fumier de cheval !

- A Rennes, il y a 95 ans, la guillotine fonctionnait alors…

- « Chemin de vie »… Sculpture en hommage aux gens de la rue.

- CHEZ RAMON ET PEDRO, HISTOIRE D’UN BAR RENNAIS : 3-Renaissances (1969-2014)

- CHEZ RAMON ET PEDRO, HISTOIRE D’UN BAR RENNAIS : 2-Le temps des ouvriers (1945-1969)

- CHEZ RAMON ET PEDRO, HISTOIRE D’UN BAR RENNAIS : 1-L’odyssée de Ramon (1909-1945)