Continuant de naviguer avec bonheur et curiosité autour des arts, de la musique et des technologies déclinées en spectacles, performances, expositions ou installations variés et bien souvent atypiques durant les dix jours du festival Maintenant, la facétieuse équipe d’Electroni[k] (les doux siphonnés aux commandes du festival) avec sa soif d’expériences aussi décoiffantes que sensibles nous promettait de beaux moments à partager. Pari archi-tenu, une nouvelle fois !

Du 1er au 10 octobre, 21 000 spectatrices et spectateurs ont ainsi pu naviguer avec un plaisir sans cesse renouvelé entre toutes les expériences pour la plupart réellement accessibles à toutes et tous (la majorité était gratuite, ce qu’on se fait fort de souligner), disséminées dans tout Rennes par le beau et essentiel festival. Chouettes propositions dont vrai boulot trop prenant oblige, on n’aura pu profiter cette année aussi pleinement que souhaité mais dont on aura réussi à vivre quelques-unes. Petit compte-rendu de ce qu’on a pu y découvrir.

Expériences au Vieux Saint Étienne : Frontier et Experimental party unit live

Ça débute le premier soir par un live assez ahurissant en deux temps au Théâtre du Vieux Saint Etienne, d’une part avec la découverte les premières minutes du sublime Frontier d’Encor Studio et par la suite avec un live halluciné et hallucinant de Nome Diva et Eliott Blaise Lassire (Intonarumori), assistés de Jeanne Laborde, au milieu des machines d’outerspace l’Experimental Party Unit de XP Unit.

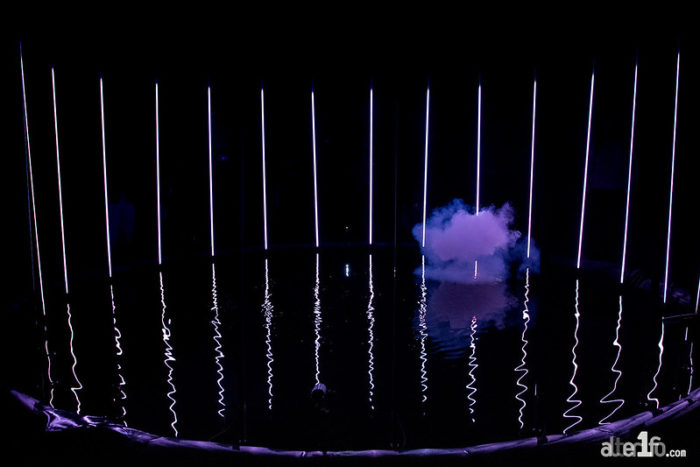

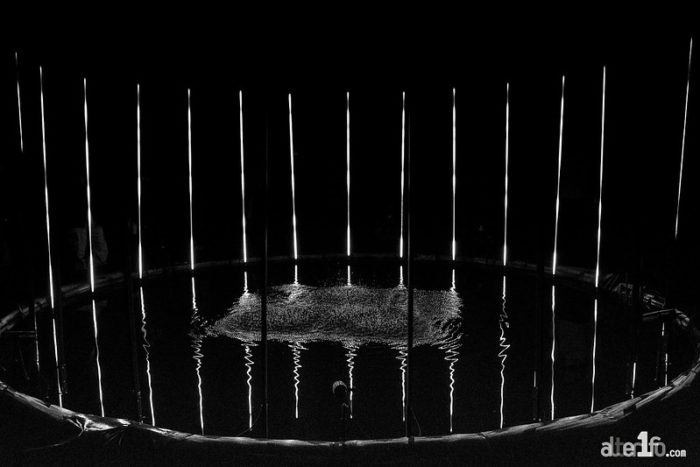

On est donc d’abord bluffé par la création immersive du studio Encor, le fascinant Frontier. Imaginez un cercle liquide, miroir d’eau mouvant dans lequel se reflètent à la fois des formes générées par 24 néons modulables, formes lumineuses mouvantes, saccadées et l’immobilité des vieilles pierres du Vieux St Étienne, devenue tremblante sous l’effet de coups de boutoirs sonores. L’eau teintée en noir se ride en effet à chaque vibration sonore (un haut-parleur diffuse les fréquences les plus basses sous le bassin d’eau) troublant à nouveau reflets, lumières et ombres, bousculant constamment la perception que le spectateur pourrait en fixer et interrogeant par là-même les frontières et leur absurdité. Les lumières droites des néons se prolongent en courbes mouvantes dans leur reflet aquatique, venant constamment questionner les limites entre réalités et fictions, réels et perceptions.

Dans un noir total, les néons s’illuminent un à un, créant un mouvement continu, parfois circulaire, parfois tout en saccades qui imprègnent la rétine. Des gouttes d’eau tour à tour virevoltantes et suspendues dans ce jeu de lumières blanches ricochent, ruissellent, crépitent au centre du bassin dans un jeu totalement fascinant. Miroir inattendu, les murs en pierre du Vieux Théâtre se parent parfois des reflets mouvants de l’eau alors que sporadiquement, l’église plongée dans le noir s’illumine d’un nuage blanc de vapeur d’eau soufflé par une machine. Ce nuage au-dessus du miroir aquatique le reflétant, vient à son tour troubler nos perceptions par le flou dont il enveloppe et l’eau et les lumières. On écarquille les yeux très grands et on doit l’avouer, on en aurait bien pris davantage tant l’installation et les interrogations qu’elle illustre (les frontières mouvantes, leur absurdité) nous ont captivés.

On est également ravi d’avoir pu découvrir l’Experimental Party Unit durant le live de Nome Diva et Eliott Blaise Lahire, tant la performance des musiciens et designers sonores augmentait d’une sérieuse dimension les machines de l’XP Unit. On a en effet pu repasser observer l’installation en dehors de ces temps de live et même si les kids semblaient survoltés à jouer dans les rayons lumineux tournants et aveuglants, la performance semblait un tant soit peu moins accessible.

On est également ravi d’avoir pu découvrir l’Experimental Party Unit durant le live de Nome Diva et Eliott Blaise Lahire, tant la performance des musiciens et designers sonores augmentait d’une sérieuse dimension les machines de l’XP Unit. On a en effet pu repasser observer l’installation en dehors de ces temps de live et même si les kids semblaient survoltés à jouer dans les rayons lumineux tournants et aveuglants, la performance semblait un tant soit peu moins accessible.

Proposée par le studio de design XP Unit, Experimental Party Unit se compose ainsi de quatre machines avec lesquelles les spectatrices et spectateurs sont invité.es à interagir. Cercle de plexiglas rempli d’eau colorée (ou un autre liquide inconnu ?) réfléchissant ou réfractant les rayons lumineux, sculpture de fumée dynamique modelée par des câbles cyberpunk, balançoire à enfourcher pour diriger soi-même des rayons lumineux ou canapé de l’espace en acier et cylindres gonflables à investir pour chiller au milieu des stridences sonores et lumineuses : les quatre modules de l’Experimental Party Unit invitent humain et technologie à se rapprocher et à agir de concert pour une performance des plus dépaysantes.

Si l’on en croit les témoins du premier live de la soirée, les spectatrices et spectateurs ont totalement investi l’installation en dansant, circulant au milieu des machines avec un plaisir non feint. Lors du second live (auquel nous assistons), le public se positionne tout autour des machines, debout ou assis mais sans se déplacer. Pour autant grâce à la qualité et à la puissance du live sonore, l’expérience n’en est pas moins totalement immersive.

Expérience sensorielle inédite, à la croisée du cyberpunk, de l’esprit rave et de la technologie qui vous catapulte directement sur Tatooine (les fans de Star Wars comprendront) en plein raout extra-terrestre, ce live hybride mêlant sonorités hyper texturées aux modules étonnants de l’XP Unit trouve un extraordinaire écrin dans le vieux Saint Étienne, dont les charpentes et les vieilles pierres se trouvent régulièrement éclairées, dévoilées par les faisceaux lumineux tournoyants des machines, venant cogner le passé au futur en train de se jouer.

Expérience sensorielle inédite, à la croisée du cyberpunk, de l’esprit rave et de la technologie qui vous catapulte directement sur Tatooine (les fans de Star Wars comprendront) en plein raout extra-terrestre, ce live hybride mêlant sonorités hyper texturées aux modules étonnants de l’XP Unit trouve un extraordinaire écrin dans le vieux Saint Étienne, dont les charpentes et les vieilles pierres se trouvent régulièrement éclairées, dévoilées par les faisceaux lumineux tournoyants des machines, venant cogner le passé au futur en train de se jouer.

Le public, tout à tour aveuglé, plongé dans les ombres de la vieille église, dissimulé par intermittences dans des écharpes effilochées de fumée, est immédiatement projeté au cœur de l’expérience, se trouvant à la fois plongé au centre d’un magma de sons, hyper travaillés, bruitistes, lorgnant parfois du côté de la musique concrète, pleins d’échos et d’espace et catapulté au milieu d’une explosion d’ombres et lumières fulgurantes. Mettant en pratique l’interaction entre humain et technologie, certains artistes enfourchent même par moments la balançoire-lampe-torche dont les yeux rouges luminescents paraissent ceux d’un dragon de fer et d’acier, pivotant dans une danse un peu dingue en ellipses lumineuses au cœur de l’église, désorientant encore davantage les sens du public. Hybride par sa forme à la fois sonore, visuelle, immersive et participative, la performance se joue également de la concordance des temps, frottant ensemble le futur technologique des machines au chaleureux passé du vieux st Etienne mais invitant avant tout à les vivre là, maintenant au présent.

On soulignera pour notre part l’intelligence sonore du live de Nome Diva et Eliott Blaise-Lahire dont on a craint un moment que l’arrivée de l’humain (voix humaines, mélodies lointaines apaisées) dans le mix ne vienne conclure la prestation jusque-là plutôt rugueuse et bruitiste par un final éculé à la limite du contresens. C’était sans compter la finesse des designers sonores qui préfèrent clore le propos dans une synthèse parfaite entre sons abrupts et analogiques, parallèle fidèle aux intentions de l’Experimental Party Unit et conclusion idéale qui n’oppose ni humain ni technologie, mais en célébre avant tout le rapprochement. Une étonnante expérience.

Champignon automnal dans le jardin du palais St Georges

Après la tempête pluvieuse des premiers jours de festival, le beau soleil automnal et le ciel bleu ont pu accueillir l’étrange champignon aux étonnantes couleurs (bleu, blanc, transparent), Pezize. Réalisé par Dynamorphe, collectif d’architectes mordus d’architecture mouvante (et oui ça existe) qui avait déjà présenté Diodon l’une de ses architectures gonflables en mouvement durant le festival en 2017, et Echinoïde en 2019, Pezize porte en effet le nom d’une variété de champignons et illustre le travail des artistes mariant formes organiques et géométrie en mouvement (cette fois-ci une variation sur les tétraèdres).

Avec l’étrange Pezize, Dynamorphe sculpte à nouveau l’espace jouant des mouvements de l’air et de murs mouvants en partie transparents et continue de surprendre le public par ce dialogue étonnant entre intérieur et extérieur (à noter cependant que cette fois-ci, on ne pouvait pas rentrer dedans). Et si on n’a pu pour notre part assister sous le soleil revenu à la périphérie de ce champignon bleuté à l’aérien live d’Amosphère devant un public nombreux, on profite de la sculpture éthérée à chacun de nos passages au cœur du jardin du Palais St Georges, petite joie partagée due au choix de plonger l’œuvre au cœur de l’espace public.

L’hôtel Pasteur : museum d’histoire naturelle revisitée par les technologies

Juste en dessous du Palais Saint Georges, on grimpe 4 par 4 les marches de l’Hôtel Pasteur un après-midi ensoleillé pour découvrir les bourdonnements de l’Essaim de Felix Blume. Imaginez l’ancienne bibliothèque aux étagères vitrées et au beau parquet massif ici surplombé de 250 mini hauts-parleurs suspendus à des fils. Autour, de grandes fenêtres donnent sur les feuillages des arbres et un léger bourdonnement emplit chaleureusement l’espace boisé. Le lieu rappelle fortement les muséums d’histoire naturelle dans nos inconscients et si ces vitrines-là sont vides des étranges créatures qui peuplent les diverses latitudes, le règne animal est ici bien présent par un truchement technologique inattendu.

On l’a dit souvent ici, le festival aime soigner les dialogues qui se nouent et se tissent entre les lieux et les propositions artistiques qui viennent s’y déployer. L’ancienne bibliothèque de l’hôtel Pasteur qui sert d’écrin durant ces dix jours à l’œuvre de Felix Blume en est une manifeste réussite de cette édition (comme le sera le patio du Musée des Beaux-Arts le dernier jour du festival pour le live de Grand River). Sous les pas des visiteur.se.s, le parquet craque légèrement, et les oreilles et les yeux tout autant écarquillés, les têtes se tendent vers le doux bourdonnement.

Ici, l’ensemble et l’individu font en même temps œuvre. Le principe est simple : Felix Blume, artiste sonore et ingé son au cinéma, parcourt les espaces humains et/ou naturels pour les enregistrer et ainsi les documenter. Il a donc fabriqué un « home studio » tout particulier pour enregistrer chaque individu…. d’un essaim d’abeilles ! Puis a suspendu ces 250 petits hauts parleurs diffusant chacun les vibrations émises par une des 250 abeilles. Il a ainsi recréé non seulement la trame sonore de tout l’essaim mais donne également à chacun la possibilité d’écouter isolément chacun des êtres le composant.

Autour de nous, chacun s’essaie tour à tour à distinguer chacune des abeilles avec un amusement certain, ou à se laisser emporter par l’essaim tout entier. A côté un couple âgé semble aussi fasciné par la technologie employée (lui découvre que chaque haut-parleur est muni d’une carte arduino) que par l’entomologie (elle s’applique à distinguer les différents types de bourdonnement de chaque abeille, s’interrogeant sur la signification des différences qu’elle entend), tandis qu’un petit bonhomme dans sa poussette lève la tête au-dessus de lui, tout autant fasciné par la myriade de fils suspendus que par les bourdonnements qui y volètent. En sus de la magie qui se dégage et de l’œuvre et du dialogue qui se noue avec le lieu où elle prend place, l’étonnante conversation qui s’y déroule entre la technologie et le vivant nous a durablement fascinés.

Cherchant tout pareillement à faire collaborer technologie et monde vivant, l’artiste canadienne Sabrina Ratté s’est inspirée d’œuvres spéculatives (notamment le roman de Donna Haraway, Statying with the trouble) pour créer l’en même temps troublant et poétique Floralia, qu’on découvre à l’étage du dessous de l’hôtel Pasteur. Imaginez un monde malheureusement pas si fictionnel que ça, dont les espèces végétales disparues seraient conservées non pas sous une forme organique mais dans une salle d’archives virtuelle.

Par le biais de quatre écrans vidéos, les échantillons des espèces végétales disparues, sous leur forme muséale virtuelle, viennent former une sorte d’écosystème (réel, simulé ?) au carrefour entre matière organique et technologie, passé et futur. Les quatre écrans vidéos sont disposés sur une grande fresque florale murale qui reprend les images diffusées sur les écrans, en en renforçant la dimension muséale. Mais un musée étrange où les plantes se trouvent sectionnées dans des formes géométriques en 3 dimensions et réassemblées de manière qui semble quasi aléatoire.

Fractionnés en de multiples couches découpées en dépit du bon sens, l’unité des espèces vivantes se trouve désagrégée. Pour qui a vu un rosier ou un hortensia de son vivant, la forme muséale vidéo ici proposée est d’une inquiétante étrangeté, tant elle ne dit rien de la réalité du rosier et de l’hortensia à qui n’en aurait jamais croisé. Cette étrangeté étant encore renforcée par les mouvements soudains en trois dimensions qui agitent parfois ces écosystèmes, accompagnés de glitchs sonores glissants et vaguement inquiétants. Sur la fresque murale les défaillances électroniques apparaissent également sous la forme de glitchs visuels : images coupées, tronquées, effacées. En même temps poétique et profondément troublante, bien que pas forcément facile d’accès à qui n’en possède pas le sous-texte (mais des médiateurs et médiatrices sont ici présent.e.s), l’installation de Sabrina Ratté interroge avec force les mutations du vivant et la place des technologies.

Drumming in Motion à l’Opéra : le son spatialisé en chair et en os

Le mercredi 6 octobre, on fait partie des happy fews arrivés suffisamment tôt dans un opéra plein à craquer pour se glisser sur la scène elle-même et se couler dans un transat à même le plateau. Car l’Ensemble Links a eu la merveilleuse idée de proposer au public une perception renouvelée de l’œuvre qu’ils interprètent ce soir, la pièce Drumming (1971) tube du minimalisme américain composée par Steve Reich à la suite d’un voyage au Ghana pour y étudier les rythmiques africaines et qui inspira notamment les pionniers des musiques électroniques. Chacun choisit en effet, soit de s’installer sur les fauteuils de velours rouge du théâtre à l’italienne, soit de grimper sur la scène, au milieu des instruments, qui sur des coussins à même le sol, qui sur des transats. On doit le dire, on n’aura certainement pas vécu la même soirée que ceux et celles assis.es dans la salle, car on l’imagine, la pièce devait y sonner différemment et notre récit n’en est donc que le nôtre directement sur la scène.

Sur le plateau donc, trois pôles instrumentaux sont disposés comme trois sommets d’un triangle : les bongos d’un côté, les marimbas de l’autre et enfin les glockenspiels. Les trois estrades sur lesquels ils sont disposés sont entourées des transats pour le public sur la scène, tandis qu’au centre, c’est sur des coussins rouges sur le sol que s’assoient ou s’étendent les spectateurs et spectatrices. La spatialisation du son va donc être complètement différente pour chacun d’entre nous.

Pour commencer, Rémi Durupt de l’ensemble Links a la bonne idée d’expliquer à la salle les quelques éléments clefs pour bien comprendre l’œuvre qu’ils vont jouer (et on les en remercie tant l’exposé est simple et bienvenu) : la pièce, en quatre mouvements distincts, est basée sur un seul et même motif rythmique graduellement déphasé et joué à des différentes hauteurs par des timbres variés, d’abord par des bongos accordés, puis par des marimbas, enfin par des glockenspiels, auxquels se mêleront voix et piccolo dès le deuxième mouvement avant de s’achever par un final où tous les timbres joueront ensemble. Le musicien nous prévient : si le motif rythmique est toujours identique, cette variation de timbres et ce déphasage constant du motif rythmique va créer des choses inouïes et inattendues dans nos oreilles. Ô combien il avait raison. Alors certes, on est d’immenses mordus de la musique de l’artiste minimaliste américain, aussi s’attendait-on déjà à passer un magnifique moment, mais on était bien en deçà du souffle qui allait nous emporter.

D’abord parce qu’on adore la pièce toute en polyrythmie, qui mêle à la fois par les timbres utilisés (les bongos cubains ici joués avec des baguettes, les marimbas africains, les glockenspiels européens notamment) et par les différentes traditions musicales dont elle s’inspire (les musiques du Ghana par exemple, le déphasage de la musique minimaliste « découvert » par Reich et Riley…), différentes cultures musicales en un même ensemble foisonnant et fascinant.

Progressivement hypnotique, le premier mouvement aux bongos d’abord assez simple, devient petit à petit un enchevêtrement complexe où différentes polyrythmies viennent se faire jour, entraînant l’oreille toujours plus loin. D’abord seul, Rémi Durupt est ainsi petit à petit rejoint par d’autres musiciens qui viennent avec leurs baguettes décaler le motif progressivement, créant petit à petit de nouveaux échos, puis des notes distinctes qui viennent constamment complexifier les rythmiques dans nos oreilles avant de rejoindre l’unisson puis de s’en disjoindre. Hypnotique et quasi dansant le premier mouvement est déjà particulièrement exaltant et on applaudit des deux mains la résistance physique des musiciens qui ne lâchent rien et nous font voyager sur les vagues mouvantes de ce phasing organique avec une virtuosité époustouflante.

Ensuite parce qu’on apprécie que la dimension scénique de la performance ait été pensée : les musiciens quittent, rejoignent les différents instruments tout au long de la pièce, tournent autour de nous, échangent leur place, dans un ballet en même temps très simple (less is more) mais venant toujours raviver l’attention du public. A l’arrivée des premiers marimbas, on entend de nouveaux échos somptueux et on ne sait plus où donner de l’oreille et quand les voix viennent s’y mêler on ne parvient plus toujours en distinguer les timbres tant les échos un peu partout résonnent sous le plafond de l’opéra.

Ce second mouvement est magique et nous fait monter et les larmes et les sourires tant la déambulation des trois chanteuses, puis de la musicienne au piccolo marchant tout autour de nous, se tournant, s’arrêtant, tantôt silencieuses, tantôt reprenant roulements de langues sonores, cascades de sons projetés et notes tenues se révèlent puissante. On est bouche bée. Les musiciennes chantent quelques secondes face à la salle, se retournent, marchent entre les transats tout en chantant, reviennent, s’en vont. On ne sait plus si on doit ouvrir ou fermer les yeux tant on est subjugué et immergé dans ce ballet sonore.

Enfin, parce que l’ensemble Links nous promettait une perception renouvelée de l’œuvre en nous proposant cette spatialisation différente du son. Et autant dire qu’on n’est pas près d’oublier l’expérience. On y est juste au centre, au centre du son. C’est un peu comme si on avait la tête entre les haut-parleurs. Mais sans haut-parleurs. Juste avec les vrais musiciens et musiciennes qui jouent de leurs instruments très organiques au creux de nos oreilles.

On parle souvent de spatialisation du son à 360° à l’aide de technologies. Le fait que ce soir, on vive la même expérience d’une richesse infinie sans le biais d’aucune machine est tout aussi exaltant. La magie des glockenspiels, rehaussés de sifflements opère à son tour sur le troisième mouvement et une petite puce sur les coussins se laisse glisser dans les bras de son père et des glockenspiels. Une autre, à peine plus grande en face de nous, est allongée sur le ventre au milieu des coussins et bat le tempo de ses mollets relevés. On est pris par la magie de l’instant et ce temps suspendu.

Aussi quand tous les timbres se rejoignent pour le quatrième mouvement, on vit le souffle coupé l’explosion sonore, la richesse luxuriante des harmonies. Celles-ci, encore doublées des illusions psycho-acoustiques de perception de sons supplémentaires propres au phasing, nous emportent totalement et quand les voix et les musiciennes reviennent autour de nous (c’est rare, se dit on soudain très prosaïquement, de sentir derrière nous le parfum d’une artiste pendant un concert), on est complètement pris par la musique. On se retient de se lever et de mêler nos voix aux leurs tant on se trouve plongé et même intégré dans les développements harmoniques et rythmiques tout autour de nous. On a rarement vécu une expérience aussi immersive qui parle autant au corps.

On ne sait trop comment le public assis dans la salle aura vécu le concert, mais si on en croit l’explosion soudaine des applaudissements à la dernière note, on gage que tout le monde aura apprécié. Nous, de la scène, on aura le sentiment d’avoir vécu le concert en réalité augmentée. Et cette expérience inouïe nous marquera autant on le croit que celles de la Nuit Slaapwel où on avait écouté un concert en dormant ou Inject d’Herman Kolgen, diffusé dans l’eau de la piscine Saint Georges, expériences proposées déjà par la merveilleuse équipe d’Electroni[k].

Jours de (g)rêve aux Champs Libres

Quelques jours plus tard, c’est aux Champs Libres que nous pédalons au plus vite tant on ne veut rien manquer du trio qui y joue (si tôt) ce vendredi 8 octobre. Autre pionnière musicale, mais plutôt dans la folk des seventies (Melusine), Emmanuelle Parrenin a en effet investi les Champs Libres avec ses comparses, autrement dit l’improvisateur saxophoniste Quentin Rollet et le producteur électronique allemand Detlef Weinrich (Tolouse Low Tracks).

Auteurs (avec le si regretté Ghedalia Tazartes) d’un album époustouflant enregistré pendant les grèves de 2019 sorti sur Versatile l’hiver dernier (Jours de grève, janvier 2021), les trois musiciens ont convié auditrices et auditeurs dans un univers de transe suspendue et aérienne, douce, libre, à la fois superbe et folle. A la vielle à roue dont on comprend aisément qu’elle soit l’ancêtre tout mécanique du drone, Emmanuelle Parrenin et ses compagnons aux souffles électroniques et organiques nous ont offert une parenthèse suspendue. Et que ces jours de grève soient joués ce soir-là aux Champs Libres est d’une douce ironie.

Auteurs (avec le si regretté Ghedalia Tazartes) d’un album époustouflant enregistré pendant les grèves de 2019 sorti sur Versatile l’hiver dernier (Jours de grève, janvier 2021), les trois musiciens ont convié auditrices et auditeurs dans un univers de transe suspendue et aérienne, douce, libre, à la fois superbe et folle. A la vielle à roue dont on comprend aisément qu’elle soit l’ancêtre tout mécanique du drone, Emmanuelle Parrenin et ses compagnons aux souffles électroniques et organiques nous ont offert une parenthèse suspendue. Et que ces jours de grève soient joués ce soir-là aux Champs Libres est d’une douce ironie.

La sonorité délicate de l’auditorium des Champs-Libres et les jeux de lumière jouant parfaitement des grands rideaux de fond de scène vont offrir un écrin parfait pour une prestation d’une grande classe. On retrouve avec un plaisir immense le subtil équilibre entre organique et électronique qui fait le charme du disque. Malgré son attelle, Emmanuelle Parrenin est le cœur vibrant de la formation avec les sonorités sans âge et fascinantes de sa vielle à roue et surtout avec sa voix d’une liberté et d’un sensibilité folles. Ses deux comparses ne sont cependant pas en reste. Quentin Rollet joue et manipule saxophone, clarinette ou boite mystérieuse avec une inventivité et une finesse créative rare. Enfin, Detlef Weinrich tisse derrière ses machines des dentelles rythmiques délicatement bruitistes qui lient l’ensemble avec, là encore, une subtilité épatante.

Bravo au trio pour leur épatante démonstration que la soif d’aventures musicales n’a pas grand chose à voir avec l’âge de vos artères. Nous aurons de plus la joie d’apprendre après le set que la suite de leur fructueuse collaboration devrait bientôt sortir. On guettera ça avec une fébrile impatience.

Antipode is back

C’est tout guilleret qu’on rejoint l’Antipode le même soir pour ce premier événement dans le nouvel équipement. On y découvre les trois espaces : le bar, hautement convivial, dans lequel Dj Zazu passe derrière les platines dès 22h pour un feu d’artifices sonore hybride entre gqom, électro breakée et sons tribaux du Maroc, mais aussi la petite salle pour la performance de Tristan Ménez et Benjamin Le Baron et bien sûr la magnifique grande salle toute de bois et de gradins vêtue ce soir, où Lucie Antunes et ses complices vont ravir le public.

On doit l’avouer, on est tout aussi ému que l’équipe de l’Antipode, qu’eux peut-être encore plus que nous, ont attendu longuement (et pourtant) et dont l’émotion transpire et des yeux et du cœur. On est ravi de recroiser tous ces visages qui nous avaient manqués, mais également de nouveaux qui auront tout autant à cœur de faire vivre ce nouveau lieu. Magnifique outil, parfaitement calibré, le nouvel Antipode a en lui un potentiel immense, dont la fort chouette équipe peut enfin se saisir. [A ce propos, on vous invite à découvrir notre interview de Stéphanie Thomas-Bonnetin, nouvelle directrice de l’Antipode]. Et autant dire que la réussite de cette première soirée est de fort bel augure pour la suite. Ces retrouvailles post-pandémie font chaud au cœur et il règne une ambiance particulière ce soir. On a l’impression d’assister à la fois à une naissance et à des retrouvailles aussi longuement attendues l’une et l’autre (la « vraie » inauguration au programme de folie a lieu quelques jours plus tard, les 23 et 24 octobre, retrouvez-en très vite notre report photo). L’émotion est partagée, du public à l’équipe de l’Antipode. Et ça fait vraiment du bien.

Les gradins de la grande salle sont archi-combles et le concert de Lucie Antunes affiche complet. Machine musicale mi-humaine, mi robotique, la performance musicale de la percussionniste et compositrice ne manque ni de générosité ni d’engagement de la part des sept musicien.ne.s et du Collectif Scale. Le concert rassemble en effet 7 instrumentistes en chair, en os, entourés de robots lumineux aux bras tournoyants et crépitants de couleurs.

Donnant vie à son album Sergueï (2019, Infiné) en version live augmentée, mais aussi à son dernier morceau en date LNM (aka « le nouveau morceau » nous explique-t-elle), la percussionniste Lucie Antunes (vibraphone, marimba, batterie, percussions) entremêle organique (voix, tuba, cloches, matériaux métalliques…) et électronique (sons traités en temps réels, synthétiseurs modulaires, …) pour un live réellement immersif, les bras robotiques lumineux tournoyant, dansant quasiment aux rythmes plus ou moins déchainés des musiciens.

Bien qu’on ne partage pas l’enthousiasme ravi du public -dont on se réjouit cependant, la musique de Lucie Antunes n’étant simplement pas notre came-, on a été sincèrement bluffé par la qualité scénique de la performance et sa dimension visuelle particulièrement inspirée. Cette « sculpture » lumineuse mouvante dont les effets parviennent constamment à se renouveler est une extraordinaire réussite. Formant un cercle horizontal lumineux montant et descendant autour des musiciens, pivotant à la verticale et crépitant soudain en tous sens, les bras robotiques semblent animés d’une vie propre et créent un ballet lumineux étonnamment non dépourvu de nuances. La sculpture lumineuse rehaussant aussi bien les temps les plus apaisés du set que les moments les plus enlevés, transformant même parfois la performance en un dancefloor robotique survolté sous aciid les deux doigts dans la prise. Une chouette première performance pour inaugurer la nouvelle salle.

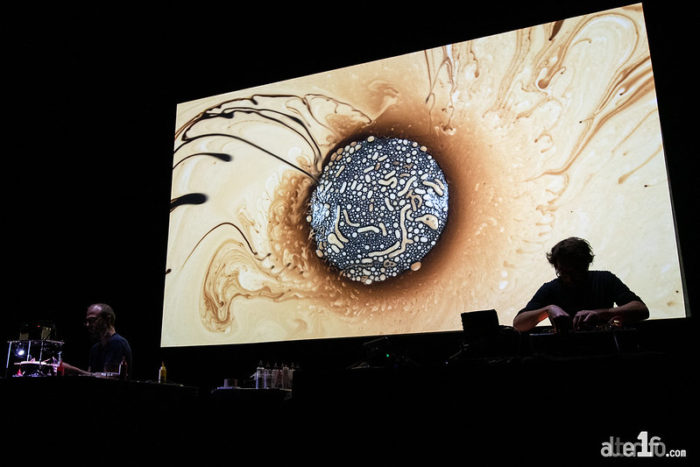

Juste après, on découvre la performance peaufinée en résidence par Benjamin Le Baron et Tristan Ménez (le fascinant Bloom en 2018, c’était lui), la bien nommée Instabilités dans la petite salle. Chacun derrière leur pupitre, les deux artistes entremêlent sons (Benjamin Le Baron) et visuels (Tristan Ménez). Sauf que les visuels sont créés en temps réels, et les mains dans la matière si on peut dire. Tristan Menez fabriquant en effet tous ses effets avec de la peinture, du liquide vaisselle et autres matériaux inattendus ! Le résultat, projeté sur un grand écran se révèle bien souvent fascinant, reposant sur les fluides, les vibrations et le mouvement. Sur d’immenses coupes de verre, qui composent des tableaux cinétiques abstraits, l’artiste fait glisser d’étranges bulles colorées qui s’agrègent, se mêlent, dansent. Des sortes de pipettes (?) reliées à de mini-moteurs déposent des myriades de minuscules bulles d’air (?) comme autant de balles de ping pong qui partent dans tous les sens.

Posées sur une table vibrante et filmées en direct par des webcams pour être projetées, les coupes de verre utilisant les ondes vibratoires servent aussi à composer les tableaux sonores qui accompagnent les visuels, les bruits des vibrations étant captés par des micros piezo pour en faire aussitôt la matière sonore des compositions de Benjamin Le Baron. On connaît le talent du garçon pour soigner les mélodies et celles jouées ce soir ne dérogent pas à la règle. Les compositions aériennes et archi-mélodiques invitent bien souvent à la rêverie contemplative face à ces tableaux, inspirés tout autant de la science des fluides que de la science fiction, convoquant ensemble l’infiniment petit et l’infiniment grand. A la croisée des arts, des sciences de la dynamique des fluides et des outils numériques, la performance des deux artistes se vit la tête dans les étoiles et nous révèle ce soir l’inattendue poétique des fluides mis en vibration.

Envoûtante Grand River au Musée des Beaux Arts

Dans le patio du Musée des Beaux Arts, accompagnant la mise en place de l’exposition temporaire monographique consacrée à Vera Molnar, artiste peintre entre art concret, art construit et art conceptuel, pionnière dans l’utilisation de l’informatique dans ses œuvres, le concert de Grand River, aka Aimée Portioli, taulière du label One instrument, compositrice et conceptrice sonore italo-néerlandaise qui expérimente avec le son comme Vera Molnar avec l’image, a clôturé pour nous cette nouvelle édition avec classe. « Pionnière dans le domaine des arts numériques, Vera Molnar conjugue séries et combinatoires. À l’aide de règles simples, les motifs sériés se répètent, se décalent, s’altèrent. Lignes, formes, courbes, entrelacs, couleurs se déploient ainsi à l’infini, sur de multiples supports. » Tout comme Grand River s’empare de calculs symphoniques pour créer ses pièces étonnamment mélodiques et narratives, mais toujours imprégnées de ses recherches sonores les plus poussées.

Le parallèle entre ces deux-là était donc facilement trouvé et l’adéquation entre le lieu et la musique de l’artiste a parfaitement fonctionné. L’ampleur de la pièce permet ainsi de déployer toute la délicate cinégénie des boucles de Grand River. Tout au long d’une heure d’une prestation vaste et généreuse, Aimée Portioli nous embarque pour un savoureux voyage sonore en équilibre en chaos et luminosité. Les motifs tortueusement entremêlés de Vera Molnar semblent dresser la carte de nos circonvolutions dans cet envoûtant assemblage sonore dont la complexité n’entame pourtant en rien le charme évident.

On achève ainsi ces dix jours de belles expériences et découvertes, ensemble enfin, grâce à dix jours de présents partagés.

Une nouvelle fois un immense merci à l’ami Gwendal Le Flem pour ses photos des événements pour lesquels nous n’étions pas équipés. Nous avons toujours autant de plaisir à le croiser qu’à contempler ses images.

Nos galeries photos des concerts et des expos de l’édition par l’infatigable Mr B qui a également complété quelques paragraphes de ses mots bien choisis