Marre de l’esprit de Noël ? Marre des infos cataclysmiques ? Marre du ballon rond qui pue l’exploitation ? ça tombe bien, nous aussi ! Bienvenue dans notre 5è calendrier de l’Avent Altérophile, dont on espère qu’il sera original et divertissant ! Tous les jours (ou presque) jusqu’au 24 décembre, une idée de truc en papier à mettre sous le sapin. Bon pour l’âme, bon pour nos petits libraires-amis, bon pour nos papetiers-amis, bon pour nos neurones. Sans prétention aucune, des coups de cœur qu’on a envie de partager, pas forcément des nouveautés, pas forcément des trucs inouïs. Juste des morceaux de papier, souvent imprimés, en format origami, d’une épaisseur à glisser dans les poches ou de gros pavés pour caler le sapin, qui nous ont émus, interpellés, questionnés, emballés ou intrigués… Et qu’on a envie de vous faire (re) découvrir. Ouvrez donc les pages jour après jour…

Attention, récit coup de poing avec détails macabres et sordides. Âmes sensibles, s’abstenir !

De la guerre de Bosnie-Herzégovine, on garde des souvenirs confus. On était au lycée et on ne comprenait pas bien les tenants et les aboutissants de ce qui se passait pourtant à quelques encablures seulement de chez nous. On se souvient par contre d’un abîme de violence, de morts par milliers et de mots qui résonnent encore fortement : épuration ethnique, massacres, charniers, crimes de guerre, crimes contre l’humanité, génocide.

Les Fossoyeuses est le récit implacable de ces événements, abordés d’un point de vue assez singulier : le travail de deux femmes qui « font parler les morts et les vivants ». Tout se passe en Bosnie-Herzégovine sur les cendres de cette guerre qui a débuté en 1992, plus particulièrement sur les corps exhumés des charniers que l’on découvre encore aujourd’hui. On estime en effet que cette guerre a causé la mort de 100 000 civils et militaires bosniaques, serbes et croates et que ce chiffre comprend également les 31 500 personnes disparues que ces deux femmes s’échinent à « désanonymer ».

Ce récit est celui de Taina Tervonen, journaliste franco-finlandaise. Elle a suivi durant plusieurs années le travail admirable mais ô combien difficile de deux femmes : Senem Škulj, une anthropologue judiciaire bosniaque. Et Darija Vujinović, une enquêtrice serbe. Senem est chargée des défunts, plus particulièrement elle doit identifier les ossements humains retrouvés dans des charniers vieux de dizaines d’années ; Darija s’occupe des vivants, en se rendant dans les familles comptant des disparus pour écouter leur parole et prélever leur ADN, afin de mettre un nom sur les défunt·es anonymes. Un travail colossal, de fourmi, interdépendant l’un de l’autre qui n’a qu’un seul but : rendre leur dignité aux morts. « Senem appelle cela de la prévention : éviter que les morts ne deviennent des disparus. […] Tous s’accordaient sur un point : un ennemi restait un être humain, et sa dépouille devait être rendue à sa famille, pour être enterrée avec dignité. Je pense aux premiers corps vus à Šejkovaća il y a dix ans, dont Senem m’expliquait la position dans la fosse – soigneusement alignés, visage vers le ciel -, et à ce qu’elle en avait déduit : le fossoyeur ne pouvait être le meurtrier. Quand on a tué, on ne prend pas soin des corps ». (p. 255-256)

Ces deux jeunes trentenaires travaillent pour l’ICMP (Internation Commission on Missing Persons = Commission internationale pour les personnes disparues), un organisme international créé en 1996 par Bill Clinton pour enquêter sur les disparus de la guerre en ex-Yougoslavie. Taina Tervonen raconte leur histoire et leur travail méticuleux. Pendant six ans (de 2010 à 2016), elle a suivi ces deux femmes admirables dans la région de la Krajina, où les Bosniaques ont subi une épuration ethnique massive.

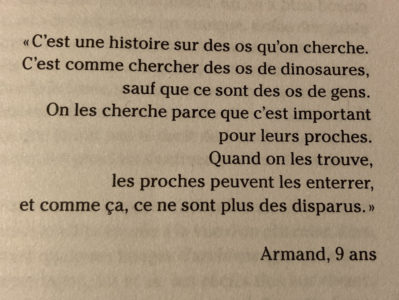

Les Fossoyeuses – épigraphe

Les Fossoyeuses – épigraphe

Taina Tervonen décrit avec une grande sensibilité et une vraie délicatesse le travail épouvantable et sordide de Senem, anthropologue judiciaire qui dirige le centre d’identification de la Krajina, une région au nord-ouest de la Bosnie-Herzégovine : « Je ne savais pas à quoi m’attendre en arrivant ici. Rien ne m’avait préparée à la vue d’un charnier. Rien, si ce n’est quelques images d’archives aperçues dans des reportages, ici et là, les récits des survivants qui auraient pu se trouver au fond de cette fosse. Mais de ce qui se passe au moment où la terre s’ouvre pour laisser remonter le passé, je ne savais rien. Je m’attendais à l’horreur, à l’indicible, à l’irreprésentable. A l’idée d’un charnier. Un charnier, ce n’est pas une idée. Un charnier, c’est du boulot. Il n’y a pas de place pour des idées devant ce trou béant dont il faut extirper les corps avant que l’hiver n’arrive ». (Prologue – p. 11-12)

– Et qu’est-ce qui se passe si la famille décide d’organiser les funérailles et que des os sont retrouvés plus tard ?

– Il faudra alors exhumer le corps déjà enterré pour le compléter.

Combien de fois peut-on enterrer un proche ? Je n’avais jamais pensé qu’une telle question pouvait se poser. Je n’ai aucun repère dans le monde des morts, et certainement pas celui-ci, celui de morts violentes, d’exécutions et de torture, ni aucune idée des traces que cela laisse sur les os sans identité, étalés sur les sacs mortuaires blancs, et dans la mémoire des proches qui espèrent retrouver ceux qu’ils ont aimés ». (p.22-23)

Où l’on découvre avec ahurissement les « transactions » logistiques effroyables de cette guerre. Où les corps ont été déplacés, ré-enterrés, désarticulés, mêlés les uns aux autres dans un charnier. « Un corps entier est en général une indication claire d’un chantier primaire. Quand des restes humains ont été déplacés d’un endroit à l’autre, ce sont plutôt des morceaux de corps, souvent emmêlés les uns aux autres, que l’on retrouve. » (p. 43)

Un charnier découvert grâce aux indications d’un chauffeur de camions qui a déplacé les corps durant la guerre. Quand la parole libère le passé et permettra peut-être d’apporter un peu de réconfort aux familles des disparus qui n’ont toujours pas pu faire leur deuil. Une parole qui s’oppose au silence oppressant de cette violence guerrière (et l’on ne peut s’empêcher de faire un parallèle avec la métaphore de la grande muette qui désigne l’Armée et le silence sur ses actions) : « Senem évoque souvent le silence – le silence des bourreaux et des témoins qui la met en colère, celui des victimes qu’elle tolère mieux. J’imagine que quand on passe ses journées à ranger des vertèbres ou à reconstituer un crâne explosé par une balle tirée à bout portant, à mettre de l’ordre dans des preuves tangibles d’exécution et de torture, quand toute la journée on a les mains plongées dans le passé., il devient de plus en plus difficile d’accepter que d’autres puissent se taire, que ce soit pour nier l’histoire ou pour se protéger des souvenirs ». (p. 89)

20 juillet 2014. Les funérailles et la cérémonie du charnier de Šejkovaća vont enfin avoir lieu. Taina Tervonen a décidé de revenir pour être présente : « C’est bien que tu sois venue. Tu es loyale envers les victimes », elle me dit après avoir raccroché. Je lui suis reconnaissante de cette phrase qui résume quelque chose que je n’arrivais pas à nommer moi-même : le besoin de venir saluer les morts que j’ai vu sortir de terre. Être témoin de leur vie de morts, cette étrange parenthèse qu’est le temps entre le moment de l’exhumation et le moment de l’enterrement ». (p. 104)

A la banalité des moments du quotidien dans la maison que la journaliste loue pour l’occasion (bavarder avec une voisine, cuisiner les légumes donnés généreusement par cette même voisine…) répond l’émotion d’avoir pu témoigner de ce long processus d’identification des 284 corps. Un témoignage qui s’avère factuel mais vertigineux, avec tout le pragmatisme logistique de l’équipe d’identification : « Les cercueils déjà préparés sont alignés, empilés les uns sur les autres, deux rangées de chaque côté, trois couches de cercueils sur chaque rangée. A côté de la porte, des corps attendent sur des plateaux en métal placés dans les chariots, cinq plateaux dans chaque chariot. Par terre, quelques corps en plus, ceux-là n’ont que des os, posés sur des feuilles de papier kraft ». (p. 106)

Un pragmatisme poussé à l’extrême de l’horreur, quand Senem témoigne des difficultés sanitaires auxquelles elle s’est heurtée. 395 corps à conserver, de préférence entre 5° et 12 degrés. Mission impossible à réaliser dans le hangar industriel de Šejkovaća qui tient lieu de morgue pour l’équipe d’identification et pour Senem, l’anthropologue judiciaire. Pas assez de place, pas assez d’argent pour des conteneurs réfrigérés. L’odeur des charniers se répand partout, l’odeur de la mort et des corps en décomposition. On est en juillet. Il fait bien trop chaud. Alors la jeune femme a misé sur l’ingéniosité des civilisations anciennes, celle des Egyptiens et de leurs momies notamment : « Quand elle a eu l’autorisation du procureur d’utiliser du sel sur tous les corps, Senem en a commandé quatre tonnes. Avec la gaze, ça a coûté en tout et pour tout 1500 marks convertibles (KM), soit environ 750 euros ». […] « Le jour où j’ai mis la gaze et le sel sur tous les corps, j’ai eu le sentiment de leur rendre enfin leur dignité. » Ce jour-là, ça faisait trois mois qu’elle attendait une hypothétique chambre froide qui n’arriverait jamais. Trois mois de travail dans un hangar puant la mort, sans solution, au coeur d’un hiver exceptionnellement clément ». (p. 109)

Enfin, les familles sauront ce qui s’est passé, ce qui est advenu de leurs proches disparus. Et cela donne indéniablement le tournis et la nausée… : « Senem désigne une pile. « Tu connais Mirsad, n’est-ce pas ? C’est sa grand-mère, son grand-père, son père, son frère, son oncle, ses deux cousins. Trois générations. Son frère n’avait que 15 ans. »

Je connais l’histoire de Mirsad. Je me souviens de Sudbin, sur les bords du charnier, me disant « Tu imagines l’espoir que ça représente pour lui, ici ? ». Je sens les larmes qui montent. Perdre autant de personnes qu’on aime, c’est insensé, c’est comme si chaque histoire se noyait dans le nombre, alors que chaque destin est différent, que chaque mort est unique. Comment peut-on faire à la fois le deuil de ses grands-parents, de son père et de son frère adolescent, alors que chaque mort prise séparément est déjà terrible ? Je déchiffre les feuilles avec les noms, tous ces Duratović, une famille entière devant moi ». (p. 112)

Un processus d’identification qui n’aurait pu se faire sans un travail de fourmi sur les vivants. Et c’est tout le travail de Darija, cette 2è femme admirable qui fonde le récit de Taina Tervonen : « Avec Senem, j’avais saisi la complexité de son travail sur les os, les histoires de charniers secondaires, de corps mélangés les uns aux autres, toutes ces contraintes à prendre en compte avant d’aboutir à un échantillon ADN analysable en laboratoire. Quand j’écoute Darija, c’est la complexité des vivants qui apparaît, ces vivants qui bougent, qui se taisent, qui coupent des ponts, qui veulent oublier, qui meurent. L’ADN révèle certes le lien de sang, mais il ne dit rien des querelles ou des reproches, il ne dit rien de l’amour donné ou qui a manqué. Darija ne démêle pas des os, elle creuse dans les histories familiales et les souvenirs des vivants ». (p. 153)

2015. Taina Tervonen va maintenant suivre le travail fourni par Darija. Sillonner la région, rencontrer les familles, retisser le canevas de l’horreur pour parvenir, enfin, à identifier un os, un corps, un proche disparu. Mais si le travail avec, autour des morts, n’est pas aisé, celui avec les vivants n’en est pas moins facile : « Pendant ce temps, pendant les explications, les questionnaires, les papiers à signer, la prise de sang, la petite fille est restée assise immobile, en face de sa mère, observant la scène dans un silence total. Partout dans le monde, la douleur des parents transforme les enfants en statues invisibles, attendant sagement que leur mère retrouve son visage de maman, celle qui lui demande de servir le jus aux invités une fois la prise de sang faite, qui ouvre le paquet de biscuits, qui esquisse un sourire à laquelle la fillette répond, soulagée ». (p. 206)

2016. Patiemment, la jeune femme quadrille le territoire, dossiers et éprouvettes en main. Quatre gouttes de sang représente un espoir infini de clore un dossier, de mettre un nom sur un numéro , alias d’un corps en attente de sépulture. Travail titanesque, morbide, avec son lot de colères et de pleurs. De priorités ubuesques : « Le laboratoire d’analyse ADN a été fermé, tu te souviens ? […] C’est triste, hein, elle m’a lancé en préparant un café dans la petite cuisine. Même le chauffage a été coupé. J’ai dû apporter un radiateur pour ne pas me geler. » Elle s’inquiète pour la suite. Son employeur a annoncé qu’il y aurait probablement d’autres licenciements. Le budget de l’ICMP dépend en grande partie des dons que lui font les Etats. Ceux-ci choisissent les projets qu’ils souhaitent financer et en 2016 les disparus des Balkans ne sont plus franchement une priorité, contrairement à ceux d’Irak ou de Syrie. » (p. 216)

Un récit terrible donc, sans fioritures sur un après-guerre où tout reste à reconstruire. Où les gestes nécessaires pour mettre à jour l’horreur s’accompagnent d’une grande pudeur et d’une grande humilité de la part de ces deux admirables fossoyeuses et des équipes qui gravitent autour d’elles. Un travail d’une grande humanité, relayé par l’écriture et le témoignage sincère, juste et précieux de Taina Tervonen.

Un récit salutaire pour la mémoire, pour dire le Bien contre le Mal. Un récit qui salue la force de ces deux femmes mais aussi de toutes les autres. Mère, grand-mère, fille, nièce, cousine qui ont vécu l’horreur de la guerre et la vivent encore et toujours aujourd’hui : « Il n’y a que les femmes qui boivent et fument ici ! ». Je saisis le sens de sa phrase grâce à quelques mots familiers, žene, vino, cigareta, et je ris mois aussi. Je pense à toutes les cigarettes, à tous les cafés, à tous les verres de rakija, de bière ou de liqueur de cerise que j’ai partagés avec des femmes de ce pays depuis que je viens ; je pense à ces survivantes qui continuent à faire à manger, à s’occuper des enfants qui ont survécu et à ceux qu’elles ont fait naître depuis ; je pense à celles qui tricotent des chaussettes en laine, qui fument en trinquant, qui avalent des anxiolytiques pour chasser les cauchemars et des antidépresseurs pour éloigner les souvenirs trop durs ; à celles qui continuent de prendre soin d’un mari que la guerre a abîmé, qui supportent l’absence des disparus, qui attendent le temps convenable pour se remarier parce que chercher son bonheur trop vite, ça ne se fait pas, mais rester toute seule, c’est trop difficile aussi. Des femmes puissantes qui racontent aux enfants le père qui n’est plus, le cousin disparu, qui le racontent parce que les petits doivent savoir, qui taisent le pire pour les protéger, qui se demandent s’il faut le dire ou pas, comment savoir ce qui est bien ». (p. 243-244)

Un livre qui a toute sa place sous le sapin, mais pour lecteur.rices averti.es, sensibles aux tourments de l’histoire contemporaine et au travail de mémoire.

Et si le coeur vous en dit, vous pouvez compléter cette lecture par :

– le blog Des mots, des photos de Taina Tervonen et Zabou Carrière qui évoque leurs voyages successifs en Bosnie-Herzégovine

– le documentaire Parler avec les morts, réalisé par Taina Tervonen, sélectionné au festival Cinéma du réel 2020 et qui est la version filmée du récit Les Fossoyeuses

Résumé sur le site de l’éditeur :

Une anthropologue, une enquêtrice, une journaliste : trois femmes font parler les morts et les vivants, en quête de vérité dans un pays marqué par la guerre. Senem est anthropologue judiciaire, et Darija enquêtrice. L’une travaille avec les morts, l’autre avec les vivants, dans un pays traumatisé par les guerres des Balkans : la Bosnie-Herzégovine.

Ces deux femmes d’une trentaine d’années n’ont pas choisi leurs métiers très particuliers, liés à l’histoire de leur pays. Senem est chargée d’identifier les ossements humains retrouvés dans des charniers vieux de dizaines d’années, quand Darija se rend dans les familles comptant des disparus pour écouter leur parole et prélever leur ADN.

Lorsque Taina rencontre Senem et Darija, la journaliste n’a aucune idée de l’ampleur de leur travail sur les disparus. Elle va suivre pendant plusieurs mois leur quête de vérité, essentielle pour l’histoire de leur pays et pour les familles qui n’ont jamais pu faire le deuil des êtres perdus.

________________________________

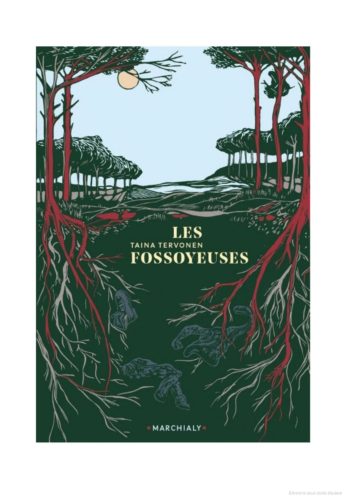

Les Fossoyeuses / Taina Tervonen

Editions Marchialy

Paru en 2021

300 pages

ISBN : 978-2-38134-014-2

19,00€

Les Fossoyeuses a reçu en 2022 le prix Jan Michalski de littérature.

Retrouvez ici tous nos articles Des bouq’1 sous le sap1 2022

Retrouvez notre sélection 2021 par ici

Retrouvez notre sélection 2020 par là.

Retrouvez notre sélection 2019 par ici également.

Retrouvez notre sélection 2018 par là également.