Après le succès de la Nuit Américaine organisée par Cultures Electroni[k] l’année dernière au Diapason, pour laquelle les noms de Steve Reich et de Tim Hecker avaient suffi à remplir l’auditorium, on retrouve avec plaisir une Nuit Américaine #2 au Triangle ce mercredi. D’autant que c’est un autre compositeur essentiel pour nous qui est cette fois mis en avant, entendez Terry Riley. Tout ça avec l’Orchestre de Bretagne. Mais la venue d’Arandel dont on adore l’album et la découverte du spectacle audio-vidéo de Purform sont aussi deux des raisons qui nous font refuser tout autre engagement hypothétique ce mercredi soir. On aurait manqué cette soirée pour rien au monde et à en croire le public qui se masse dans le hall du Triangle, on n’est pas les seuls dans ce cas.

Après le succès de la Nuit Américaine organisée par Cultures Electroni[k] l’année dernière au Diapason, pour laquelle les noms de Steve Reich et de Tim Hecker avaient suffi à remplir l’auditorium, on retrouve avec plaisir une Nuit Américaine #2 au Triangle ce mercredi. D’autant que c’est un autre compositeur essentiel pour nous qui est cette fois mis en avant, entendez Terry Riley. Tout ça avec l’Orchestre de Bretagne. Mais la venue d’Arandel dont on adore l’album et la découverte du spectacle audio-vidéo de Purform sont aussi deux des raisons qui nous font refuser tout autre engagement hypothétique ce mercredi soir. On aurait manqué cette soirée pour rien au monde et à en croire le public qui se masse dans le hall du Triangle, on n’est pas les seuls dans ce cas.

White_Box de Purform

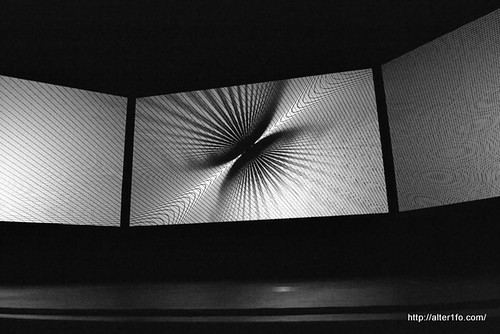

En ouverture de cette Nuit Américaine, on découvre le duo Purform et sa performance audio/vidéo White_Box. Sur la scène, trois immenses écrans blancs sur lesquels seront projetées les images. A chaque extrémité, les concepteurs de la performance, de profil devant leur ordinateur.

Le duo canadien constitué de Yan Breuleux (artiste visuel) et d’Alain Thibault (compositeur) avait déjà réalisé une performance multimédia intitulée Black_Box en 2003 explorant les effets psycho-sensoriels de la synchronisation du son et de la lumière électronique à l’intérieur de quatre écrans disposés en forme de cube et d’un système de sonorisation quadraphonique dans lesquels les spectateurs étaient invités à pénétrer. « Si Black_Box faisait référence à la boîte noire où l’entrée et la sortie sont connues, mais pas le processus de traitement interne, dans White_Box c’est l’inverse. Le système est transparent, ce sont les entrées et les sorties qui sont imprévisibles » expliquent les concepteurs. Pour cette White Box, nous ne sommes donc plus totalement à l’intérieur, mais le gigantisme des écrans face à nous produit le même sentiment d’immersion totale dans l’œuvre. Visuellement composées de lignes, de traits, de formes noires et blanches qui s’animent, se déplacent, s’imbriquent, créent des ellipses et donnent l’illusion de la profondeur, la White Box est époustouflante. On en prend plein les yeux et le minimalisme des couleurs (noir, blanc) qui pourrait être un frein à l’adhésion au départ finit par devenir complètement hypnotique.

Mais il n’y a pas que les images. Il y a aussi du son en totale symbiose avec le visuel. Les concepteurs expliquent en effet : « l’expérience repose sur l’utilisation de formes abstraites en constante évolution. (…) La musique est dépendante de la durée du déplacement de l’objet vidéo dans l’espace, sa complexité et son traitement. Les animations visuelles entrent ainsi en résonance avec les fréquences, l’amplitude et le timbre du son (…). Ce projet joue sur la dialectique entre le son et l’image (‘audio/visuel’) en positionnant les deux médiums, les opposant, puis les fusionnant en cherchant à créer une seule entité perceptive, jusqu’au moment où, le spectateur n’arrive plus à distinguer ce qu’est le son, ce qu’est l’image. » La musique est abstraite, extrêmement minimale : arcs électriques, stridences sonores lancinantes, bourdonnements sourds et basses fréquences se répondent durant les quarante-cinq minutes de la performance. Une fois encore, si les premières minutes peuvent sembler ardues, on se laisse rapidement prendre par ce minimalisme sonore.

On regrettera juste pour notre part que les sons et la musique ne soient pas encore plus « travaillés » : on pense par exemple à Pan Sonic qui parvient à obtenir une sorte de groove infectieux avec le même type de sonorités et la même volonté d’abstraction sonore. On comprend bien sûr néanmoins que ce n’est pas le propos de Purform dont les buts sont vraiment d’expérimenter la composition de la musique à partir de l’image vidéo (et vice-versa) et d’inviter le spectateur à percevoir et établir des liens entre vidéo et musique.

Au final, on adhère à la performance du duo canadien, d’autant que comme beaucoup de spectateurs, on a pris l’arrivée de la couleur rouge sur les écrans en pleine face après cette longue bichromie noire et blanche et on est totalement rentré dans la performance. Mais surtout ce qui nous semble essentiel, c’est qu’on a rarement l’occasion de voir des performances multimédia (notamment de cette envergure) à Rennes, d’autant plus dans une soirée avec l’Orchestre de Bretagne. Le pari d’associer les deux événements dans la même soirée est une vraie prise de risque et on l’applaudit des deux mains.

In C de Terry Riley par l’Orchestre de Bretagne

Car après la performance de Purform, c’est l’Orchestre de Bretagne qui investit la scène du Triangle. Dirigé par Jonathan Shiffman, l’Orchestre de Bretagne est invité à revisiter le In C de Terry Riley (pour les non musiciens et/ou les non anglophones de nos lecteurs, In C signifie dans la notation anglaise « en do majeur » ). Composée en 1964 et considérée comme la première œuvre de la musique répétitive et minimaliste, cette œuvre au départ pour 35 instrumentistes, repose sur un concept inédit à l’époque : la partition est composée de 53 phrases musicales que chacun des musiciens doit jouer et répéter autant de fois qu’il le souhaite avant de passer au motif suivant. A chacun de choisir le nombre de répétitions (les représentations de cette pièce musicale peuvent donc varier en durée !). Les musiciens sont mêmes invités à s’arrêter de jouer s’ils le souhaitent afin d’écouter les autres musiciens de l’orchestre. On le comprend : la prestation à laquelle on va assister ce soir sera unique puisqu’elle repose sur l’improvisation de chacun des musiciens de l’orchestre symphonique face à nous.

C’est en tout cas ce que Jonathan Shiffman prend le temps d’expliquer à la salle pleine du Triangle. Il ajoute que le chef d’orchestre (c’est à dire lui-même) n’a rien à faire mais que pour éviter que l’œuvre dure 17 heures, il passera à certains moments sur la scène en brandissant des cartons indiquant aux musiciens (et à la salle !) le numéro du motif où ils doivent à peu près en être rendus. Ce qui donne à toute la représentation un caractère ludique et fantasque, Jonathan Shiffman surgissant sur scène en brandissant son carton devant les musiciens puis le tournant face à la salle à plusieurs reprises. C’est une sorte de compte-à-rebours lacunaire qui déclenche des sourires dans la salle à chaque nouvelle apparition. On applaudit là encore des deux mains, l’effort de pédagogie de l’Orchestre de Bretagne qui veut permettre à chaque spectateur de comprendre l’œuvre de Terry Riley et ne laisser personne de côté.

Jonathan Shiffman explique encore que chaque musicien peut jouer les 53 motifs selon le rythme qu’il souhaite, la seule contrainte étant de respecter la pulsation donnée par les trois percussionnistes. Lorsque le chef finit ses explications, on ressent un frémissement d’excitation dans la salle. Tout l’Orchestre symphonique est face à nous (on s’interroge d’ailleurs sur la disposition de l’Orchestre : dans des formations plus classiques, les instrumentistes sont regroupés par famille d’instruments -les violons ensemble, les flûtes traversières ensemble, etc…- ; ce soir, la clarinette côtoie le violoncelle, le basson un autre violoncelle…) dans le silence. Les trois percussionnistes commencent à marquer la pulsation dans le silence tendu par l’excitation : comment vont-ils commencer ? Qui va se lancer en premier ? Comment chacun des musiciens va-t-il s’intégrer à l’ensemble ?

C’est donc dans un silence attentif (mais aussi amusé !) que l’on retient son souffle à chacune des entrées des musiciens de l’Orchestre. Tout ceci donne un aspect très ludique à l’écoute : vous pouvez par moments vous concentrer sur l’ensemble, mais aussi suivre une sonorité des oreilles pendant quelques minutes ou vous intéresser à ce musicien là-bas au violon (tiens, il ne joue pas depuis un moment celui-là !) ou à cette entrée à la clarinette. On ne voit pas le temps passer et cela malgré l’apparition comique régulière des cartons numérotés.

D’autant que la force de l’œuvre de Terry Riley, c’est que malgré le fait que chacun des musiciens joue ses motifs au rythme qu’il le souhaite, la pièce reste cohérente de bout en bout et n’est jamais dissonante. L’ostinato rythmique (répéter toujours le même rythme) ici joué au métalophone (?) en est sans doute une des composantes essentielles. Mais aussi, on admire le travail des musiciens de l’Orchestre de Bretagne. On imagine les musiciens classiques avant tout attirés par l’interprétation d’une partition écrite et figée, on les croit moins à l’aise avec le concept d’improvisation : l’Orchestre de Bretagne bat à mal ce cliché et prouve le contraire.

Jonathan Shiffman nous l’a dit, les 53 motifs sont simples à jouer et ce n’est pas vraiment là qu’on pourra se rendre compte de la virtuosité des musiciens. C’est en effet davantage dans leurs qualités d’écoute des autres et dans leur façon de s’intégrer à l’ensemble qu’on pourra juger de leur prestation. Et là, c’est une vraie réussite : l’Orchestre parvient véritablement à jouer ensemble, à construire progressivement ensemble sa version d’In C. Leur interprétation est pleine de nuances : ils peuvent sans mot dire et sans chef, jouer sur l’intensité avec des montées sublimes et maîtrisées qu’ils décident ensemble, mais aussi créer des temps apaisés et des respirations dans leur interprétation. La prestation est hypnotique et passionnante. On est bluffé. On donnerait cher pour savoir si tout est réellement improvisé ou si, tout de même, ils se sont donné quelques grandes lignes à respecter avant de jouer, tant la prestation et la cohésion de l’ensemble est remarquable.

On l’a dit, malgré l’arrivée des cartons 46 puis 49, on n’a quasiment pas vu la fin arriver. Pourtant tout autant de questions se pressent au moment final : comment vont-ils s’arrêter ? Chacun leur tour ? Par famille d’instruments ? Ou bien vont-ils tous stopper en même temps comme on l’a lu d’autres représentations d’In C par des orchestres différents ? C’est finalement un final tout en douceur qui s’amorce pour s’achever sur l’ostinato rythmique qui a soutenu toute notre écoute, pour quelques secondes encore. Dès que le silence se fait, c’est un tonerre d’applaudissements qui résonne.

Autour de nous, tous semblent ravis. Beaucoup ont découvert un compositeur qu’ils ne connaissaient pas et lui reconnaissent une vraie paternité désormais avec une musique plus « moderne » . On a en effet lu que Terry Riley expérimentait auparavant l’utilisation de bandes magnétiques avec l’australien Daevid Allen (Gong, Soft Machine) et que c’était vraisemblablement à travers ce travail sur les bandes magnétiques que le musicien avait progressivement développé un mode de composition et d’improvisation basé sur la répétition de courtes cellules mélodiques. On n’est donc pas étonné lorsque plusieurs spectateurs nous faisant part de leurs impressions nous parlent de « samples comme dans la musique électronique » . Au final, tout le monde est plus que content d’être venu et l’ambiance dans la salle est plus que positive.

Arandel avec le quatuor à cordes de l’Orchestre de Bretagne pour In D live

C’est alors au tour d’Arandel de prendre la place de l’Orchestre de Bretagne. Nous étions impatients de les découvrir en live, car il s’agit d’un de nos projets préférés du moment. Leur album In D (notez la référence – pour les non musiciens et/ou les non anglophones de nos lecteurs, In D signifie dans la notation anglaise « en ré majeur » ) nous avait tout bonnement impressionné. Accompagné par le quatuor à cordes de l’Orchestre de Bretagne, Arandel (collectif -?- plus ou moins mystérieux « Ni groupe ni personnage, Arandel est une proposition » ) va jouer une version live de son album sorti sur Infiné. Sons électroniques et organiques s’y entremêlent, naviguant entre electronica, musiques contemporaines ou deep house en 4/4. On attend la prestation avec impatience car Arandel est pour nous l’une des meilleures découvertes de 2010.

Arandel souhaitant la suppression des photos du projet dans l’article dans le but de protéger l’anonymat de ses membres, celles-ci ont été gracieusement supprimées de l’article et du flickr par notre équipe. L’article a donc été réédité le 30 novembre 2012 à 18h30.

Disons-le tout de go, la performance d’Arandel sera celle qui divisera le public resté au Triangle. Pour certains (dont quelques membres de l’équipe d’alter1fo), la prestation sera « une imposture » , d’autres ne seront simplement pas convaincus. On comprend certaines de ces réticences, mais pour votre humble servitrice, ce sera tout bonnement le contraire. La prestation du « concept » Arandel comme ils aiment à s’appeler (le projet « n’appartient » pas à un musicien, mais plusieurs personnes peuvent venir y collaborer) sera pour nous une fin idéale pour cette nuit riche en propositions exigeantes et passionnantes.

Arandel se présente ce soir sous la forme d’un duo. Les deux musiciens prennent place sur la droite de la scène. Leurs yeux sont maquillés de la même façon (un peu comme des pandas, plus exactement comme la tête du personnage sur la pochette de l’album), ils portent le même t-shirt. Devant eux des ordinateurs et autres machines électroniques, des micros ainsi que des instruments plus classiques : flûte traversière, saxophone… Au centre de la scène, un grand écran sur lequel est projeté un visuel qui rappelle la pochette de l’album (des planches en bois). Devant cet écran, quatre chaises sur lesquelles viennent s’asseoir les quatre musiciens du quatuor à cordes de l’Orchestre de Bretagne. A part l’écran, la scène est plongée dans la pénombre. Les musiciens du quatuor seront éclairés à chacune de leurs interventions, tandis que le duo restera dans l’ombre durant toute la prestation et ne sera éclairé que par l’écran de l’ordinateur à certains moments.

On doit avouer qu’on connaît quasiment l’album par cœur à force d’écoutes. Il ne nous est donc pas difficile de rentrer facilement dans le concert dès les premières notes. Des boucles passées à l’envers, des notes de piano lointaines… On est néanmoins surpris lorsqu’on entend les deux musiciens faire eux-mêmes les chœurs avec une voix de contre-alto (très aiguë) alors que c’était Fredo Viola qui chantait sur le disque. La musique d’Arandel est cependant en majorité instrumentale. Pour la composer, Arandel s’est imposé un dogme : l’absence de sampleur et de sons de synthèse, et avoir recours uniquement à de « vrais » instruments. On assiste donc à une mise en scène jouissive de claquements sonores de saxophones, de percussions sur une assiette métallique (gong ?) à la baguette ou de flûte traversière répétitive mêlées à des sons « électroniques » à la fois minimalistes et puissants. Les basses nous rappellent parfois Maurizio et Basic Chanel (le dub enfumé en moins – d’ailleurs faites l’essai comme on l’a fait chez nous de mixer M04 au même tempo que #10, ça colle vraiment bien ensemble !), d’autres sons une minimale racée et de qualité. Les cordes du quatuor de Bretagne viennent par moments se greffer à l’ensemble et donnent une ampleur à la fois organique et spatiale aux compositions d’Arandel.

On doit l’avouer, on adore ces sons et les compositions du projet protéiforme. Néanmoins, on rejoindra peut-être la critique de ses détracteurs qui trouvent que le quatuor de l’Orchestre n’a pas beaucoup de place dans cet ensemble. Pourtant en interview dans Discordance.fr, Arandel expliquait : « On avait pas mal travaillé en amont, pour trouver cette place au quatuor. Eux aiment jouer des partitions, savoir exactement ce qu’ils ont à faire. Nous, on a plutôt tendance à travailler avec des gens à qui on donne un minimum d’indications : un moment où ils entrent, un moment où ils sortent, une gamme et puis après ils font ce qu’ils veulent. Là ce n’était pas possible, il a donc fallu qu’on adapte notre façon de travailler. » Cela dit, même si on reste un peu sur notre faim car on espérait plus de cordes, un certain nombre de réussites émaillent cette collaboration entre les deux univers comme cet ostinato rythmique au marimba (clin d’œil à celui d’In C) qui accompagne les cordes du quatuor par exemple… Mais surtout, on en est bien conscient, In D ne comporte que certaines parties de cordes et certains morceaux fonctionnent complètement sans. Il est donc logique que leur place reste limitée.

On regrettera aussi que les enregistrements des « vrais instruments » paraissent un peu en deçà par rapport à la puissance live des cordes, donc, mais aussi du saxophone ou de la flûte traversière. Mais on a une solution pour la prochaine fois : il suffira de faire jouer liver tous les instruments présents sur le disque. Comment ça, c’est difficilement réalisable ? Cultures Electroni[k] nous a pourtant habitués à tellement de qualité et d’exigence, avec toujours ce petit grain de folie, qu’on a peine à imaginer qu’il leur reste des choses impossibles.

Au final, on se laissera totalement emporter par cette musique tant autant faite pour la tête que les jambes, et on le répète, cette prestation d’Arandel sera pour nous une fin idéale pour cette nuit riche en propositions exigeantes et passionnantes. Merci Electroni[k]…

Photos : Caro, Mr B.

Retrouvez tous nos articles sur Cultures Electroni[k] ici.

_______________________________________

Toutes les informations (horaires, tarifs, programmation détaillée…) sur le site de Cultures Electroni[k] : http://www.electroni-k.org/