Ce samedi 26 juillet, dans le cadre de Transat en ville, sera interprétée par un ensemble de 5 chanteurs et 8 musiciens une oeuvre de Pergolèse intitulée « La servante maîtresse ».

Répétez plusieurs fois la phrase précédente en chuchotant. Un transat, de la musique baroque, la chaleur estivale… Ça sent pas un peu la sieste ? Oui mais voilà : cette pièce légère qui sera jouée samedi dans un ambiance à-coup-sûr des plus paisibles, est la même qui a mis Paris sens dessus-dessous, il y a un peu plus de 260 ans. Cette monumentale prise de gueule appelée « la Querelle de bouffons », on l’avait déjà racontée sur le blog DLF il y a deux ans de cela : le concert de samedi nous donne l’occasion d’un retour sur la plus épique, la plus grande, la plus drôle des controverses qui scandent l’histoire de la musique européenne.

1752-1754: retour sur la Querelle des Bouffons.

Un combat au sommet (illustration : @LnPear)

Un combat au sommet (illustration : @LnPear)

Quelque chose de pourri dans le royaume de France

Le cadre : Paris, XVIIIe siècle, dans un climat très propice à l’empoignade générale. L’Encyclopédie, dirigée par Diderot et d’Alembert, a commencé de paraître en 1751 : l’accueil est plutôt tiédasse dans les sphères du pouvoir, tandis que chez les jésuites on hurle comme des putois.

S’ajoute à cela l’affaire des « billets de confession », énième épisode de la répression du jansénisme (mouvement politico-religieux de tendance anti-absolutiste). Le Parlement de Paris, où ce courant est bien représenté, est engagé dans un bras de fer avec une partie de l’épiscopat, lui-même divisé en factions, tandis que de toute part les rancœurs s’accumulent contre Louis XV : ça gueule partout, c’est le bordel.

Partout ? À l’opéra tout est calme, merci. Il faut dire que le paysage musical est bien verrouillé : l’Académie royale de musique, fondée sous Louis XIV, possède le monopole sur tous les spectacles chantants dans le royaume. Elle accorde quelques dérogations, souvent à prix d’or, si bien que vers 1750 seuls trois théâtres musicaux sont actifs à Paris : le Palais royal (salle où se produisent les spectacles de l’Académie), la Comédie-italienne (qui est autorisée à engager « 6 musiciens et 12 violons », mais pas de danseurs) et, à partir de 1752, l’Opéra-comique selon le même type d’accords.

L’Académie royale joue des tragédies lyriques et des pastorales héroïques dans le plus pur style louis-quatorzien : c’est très beau, très majestueux mais on se marre pas tous les jours. En digne successeur de Lully, Rameau y triomphe depuis les années 1730.

Quant à la dite « Comédie-italienne », à l’instar de l’Opéra-comique, elle ne joue plus en 1750 que des comédies françaises intercalées d’airs populaires ; ou encore, des parodies des spectacles de l’Académie. Tout ça est donc aussi italien qu’une saucisse de Morteau, on est très éloigné des conceptions transalpines : il n’est pas question par exemple de s’inspirer de scènes du quotidien et les livrets sont expurgés des aspects considérés comme vulgaires.

« À l’opéra tout est calme »

« À l’opéra tout est calme »

C’est ainsi que la France de la musique s’enfonce dans un isolationnisme arrogant au moment où partout en Europe, l’opéra italien triomphe. C’est même par lui seul qu’on fait carrière : pour n’en pas composer, Jean-Sébastien Bach végète en Allemagne centrale dans des postes mineurs. Son compatriote Händel ou son fils Jean-Chrétien iront, eux, se former en Italie, et c’est comme compositeurs d’opéras italiens qu’ils seront appelés à Londres. Cependant qu’à Paris, on persiste à jouer Lully sous les regards dubitatifs des voyageurs : même les Russes -ce qui se fait de plus ringard et de plus bêtement francophile- en rigolent.

Les Boches s’en mêlent

Or donc, voici qu’en août 1752 l’Académie royale, pour répondre à la (faible) concurrence, décide d’investir le registre comique. Elle invite une troupe de Bouffons italiens à jouer La serva padrona de Pergolèse comme intermède adjoint à l’Acis et Galatée de Lully. Comme tout opéra bouffe, la pièce construit avec des personnages contemporains une intrigue comique sur des sujets modernes. À quelques exceptions près, on n’a jamais vu ça à Paris où la musique italienne a quasiment disparu depuis 1662. Doit-on pour autant s’attendre à un cataclysme?

Il y a quand même d’autres chats à fouetter dans le royaume de France : en février 1752, l’Encyclopédie est finalement interdite. En mai, le Parlement est envoyé en exil, ce qui déclenche aussitôt une guerre pamphlétaire. Dans ce climat agité, la petite troupe italienne obtient un accueil assez enthousiaste qui n’affole personne, et les choses auraient pu en rester là.

Les deux fauteurs de troubles : le baron d’Holbach (1723-1789) et le baron von Grimm (1723-1807)

Les deux fauteurs de troubles : le baron d’Holbach (1723-1789) et le baron von Grimm (1723-1807)

Ce sont deux Allemands occupant une place centrale dans la vie littéraire parisienne (et donc européenne) qui portent les premiers la discorde en étrillant le style français. Deux textes polémiques paraissent : Lettre à une dame d’un certain âge sur l’état présent de l’opéra de d’Holbach en novembre 1752, et Le petit prophète de Boehmischbroda de Grimm en janvier 1753.

Dans le premier, l’encyclopédiste d’Holbach se peint en vieux grincheux partisan du « théâtre auguste de l’opéra » que Lully avait su épargner des « rires insensés et [de] la gaieté indécente », et feint de s’indigner : « On rit à l’opéra ! On y rit à gorge déployée ! Ah, madame, peu s’en faut que cette triste idée ne me fasse pleurer ».

Grimm, sur le même registre satirique, fait prédire à son prophète bohémien l’effondrement de l’Académie royale et l’humiliation par les Bouffons de « ce peuple [français] vain et fier ».

Seulement, comme l’écrira plus tard d’Alembert : « Dans les matières les plus sérieuses, il est permis à nos écrivains de faire la satire de la nation (…) ; mais c’est un crime de nous dire que nous ne faisons que balbutier en musique ». La polémique s’installe en effet, et tout se confond : on associe le parti de la musique italienne à celui de l’Encyclopédie (même si Diderot et d’Alembert restent sur la réserve), on mêle le tout de préoccupations patriotiques ou politiques et les inimitiés se créent. Le Palais royal se scinde en deux armées. Sous la loge du roi et de sa favorite, la Pompadour, se regroupent les partisans de la musique française, tandis que sous celle de la reine Marie Leczinska se rassemblent ceux des Italiens : c’est la « Guerre des Coins ».

La dispute tend cependant à mollir à la fin de 1753, d’autant que le Coin du Roi relève la tête : alors que l’affluence faiblit légèrement devant les Bouffons, la Pompadour arrache une victoire française en faisant monter Titon et l’Aurore, de Mondoville. C’est un succès, qu’on s’était de toute façon assuré en remplissant le parterre de gendarmes, chevau-légers, mousquetaires et autres carabiniers, de sorte que les partisans des Italiens sont refoulés dans les corridors. « Mondoville réussit, et les Bouffonistes en ont dans le cul » observe d’Alembert.

Pendant ce temps, les évènements politiques s’accélèrent : le mois de novembre 1753 connaît 2 jours d’émeutes parisiennes. Va-t-on enfin revenir aux choses sérieuses?

L’encyclopédiste et mathématicien d’Alembert (par Q. De la Tour) : « Mondoville réussit, et les Bouffonistes en ont dans le cul »

L’encyclopédiste et mathématicien d’Alembert (par Q. De la Tour) : « Mondoville réussit, et les Bouffonistes en ont dans le cul »

Chanter français ou aboyer

Ce serait sans compter l’intervention, un peu à contretemps, d’un personnage de première envergure et toujours partant pour hystériser le débat : Jean-Jacques Rousseau publie, à la fin de ce même mois de novembre, sa Lettre sur la musique française. Le ton est bien moins badin que chez Grimm ou d’Holbach, et la lettre s’achève sur ces lignes splendides et furieuses, qui prémunissent définitivement contre toute discussion un peu apaisée :

« Je crois avoir fait voir qu’il n’y a ni mesure ni mélodie dans la musique française, parce que la langue n’en est pas susceptible ; que le chant français n’est qu’un aboiement continuel, insupportable à toute oreille non prévenue ; que l’harmonie en est brute, sans expression, et sentant uniquement son remplissage d’écolier (…). D’où je conclus que les Français n’ont point de musique et n’en peuvent avoir, ou que, si jamais ils en ont une, ce sera tant pis pour eux ».

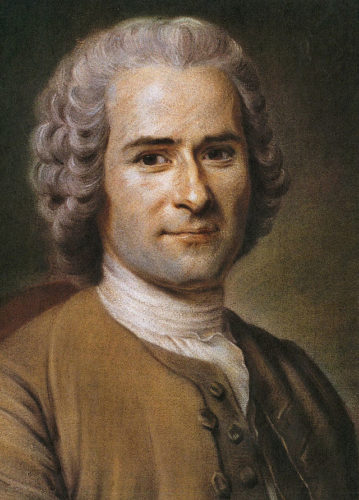

Jean-Jacques Rousseau (par Q. De la Tour): « Le chant français n’est qu’un aboiement continuel »

Jean-Jacques Rousseau (par Q. De la Tour): « Le chant français n’est qu’un aboiement continuel »

Le citoyen de Genève donne ainsi le signal de la mêlée générale où chacun a son mot à dire, avec un à-propos très inégal, comme le raconte l’historien Gérard Loubinoux1 :

« À côté d’argumentaires structurés et cohérents, sinon limpides, on trouve de pitoyables libelles brassant confusément concepts mal digérés, xénophobie fielleuse, ironie à la petite semaine, indignation à bon marché, et surtout cuistrerie triomphante. À côté du querellant qui prend l’ironie au premier degré, on trouve celui qui, très fièrement, marque des points contre son camp sans s’en rendre compte jusqu’à celui qui, se trompant de querelle, croit qu’il s’agit de défendre Lully contre Rameau ou même les Anciens contre les Modernes ».

Rousseau, devenu persona non grata au Palais royal, est pendu en effigie et brûlé au cours d’une démonstration de force du personnel de l’opéra. À lire ses Confessions, il semble quelque peu dépassé par l’incendie qu’il a lui-même (r)allumé :

« C’était le temps de la grande querelle du Parlement et du Clergé. Le Parlement venait d’être exilé ; la fermentation était au comble ; tout menaçait d’un prochain soulèvement. La brochure parut ; à l’instant toutes les autres querelles furent oubliées ; on ne songea qu’au péril de la musique française, et il n’y eut plus de soulèvement que contre moi […]. Quand on lira que cette brochure a peut-être empêché une révolution dans l’Etat, on croira rêver».

D’Alembert s’en amuse, jugeant que tous ces mois « employé[s] à disserter bien ou mal sur la musique, [sont] sans doute un temps fort honnête pour un pays où l’on ne parle que deux jours d’une bataille perdue, et où l’on emploie même le second à chansonner le général ».

Les Bouffons: dernier rappel

Il est vrai que cette fois la querelle s’éternise sans faiblir, au point qu’un observateur allemand prédit en janvier 1754 : « dans cette disposition d’esprit où sont les trois quarts de cette capitale, il est à présumer que le règne des Bouffons est près de finir ». Effectivement, à la fin de ce mois, le contrat des Bouffons est rompu et les chanteurs renvoyés.

Fréron, qui leur fut un opposant farouche, se fait beau-joueur dans l’Année littéraire :

« Les Bouffons viennent d’être renvoyés […]. Ils en ont l’obligation à la chaleur indiscrète de leur parti. Je suis persuadé qu’on les aurait conservés, comme un objet d’émulation utile pour nos musiciens, si leurs fougueux admirateurs avaient mis dans leur zèle moins d’enthousiasme, de fureur et d’âcreté ».

En fait la leçon est déjà apprise et dès le départ des Bouffons, la Comédie-italienne et l’Opéra-comique entament une saison d’adaptations d’opéras bouffes italiens.

Trop tard, la leçon est déjà apprise…

Trop tard, la leçon est déjà apprise…

Comment expliquer qu’une controverse musicale puisse prendre de telles proportions ? D’Alembert a son idée :

« Aurions-nous adopté ce principe de Platon, que tout changement dans la musique annonce un changement des mœurs? Si c’est là le sujet de nos craintes, nous pouvons être tranquilles : nos mœurs sont à un point de perfection où le changement n’a rien à leur faire perdre ».

Comme l’encyclopédiste le sait parfaitement, ce n’est pas seulement les mœurs que Platon disait évoluer corrélativement à la musique, mais tout le système politique : « Si tu veux contrôler le peuple, commence par contrôler sa musique ». De fait, la victoire des « Bouffonistes » sur la tragédie lyrique, expression musicale de l’absolutisme, peut être légitimement considérée comme une préfiguration symbolique de 1789.

Une révolution naîtra-t-elle du spectacle qui sera donné ce samedi, 20h30, sur la place de la mairie? Rien n’est moins sûr, mais qu’importe : la Servante maîtresse, c’est quand même très joli.

1: LOUBINOUX Gérard « Substrat anthropologique et tâtonnements idéologiques dans les textes de la « Querelle des Bouffons» » in FABIANO Andrea (dir.), La « Querelle des Bouffons » dans la vie culturelle française du XVIIIe siècle, Paris, CNRS, 2005 up↑