Amatrices et amateurs de découvertes un brin siphonnées mais toujours grandement passionnantes (dont nous sommes) ont pu passer un excellent week end prolongé ces 6 au 9 octobre 2022 avec la nouvelle édition de Maintenant en version hélas resserrée sur 4 jours mais tout autant foisonnante. Continuant de naviguer avec bonheur et curiosité autour des arts, de la musique et des technologies déclinées en spectacles, performances, expositions ou installations variés et bien souvent atypiques, le festival Maintenant proposé par les doux dingues de l’association Electroni[k] nous a comme à son habitude proposé un temps de respiration, un pas de côté, l’espace entre deux parenthèses pour lever la tête de nos quotidiens.

10 000 spectatrices et spectateurs ont ainsi pu naviguer avec un plaisir et une curiosité sans cesse renouvelés entre toutes les expériences pour la plupart réellement accessibles à toutes et tous (la majorité était gratuite, ce qu’on se fait fort de souligner), disséminées dans tout Rennes par le beau et essentiel festival. Chouettes propositions dont vrai boulot trop prenant oblige, on n’aura pu profiter cette année encore aussi pleinement que souhaité mais dont on aura réussi à vivre quelques-unes. Petit compte-rendu de ce qu’on a pu y découvrir.

Pavane et Björn Gottschall

Si on manque à regret la soirée d’ouverture au Vieux Saint Étienne avec la performance de Tryphème accompagnée d’Ulysse Lefort et le dj set de Blanca Brusci , c’est en revanche ventre à terre qu’on fonce aux Champs Libres en sortant du boulot le 7 octobre. L’envie ? Avoir une petite chance de rentrer à l’étage musique de la bibliothèque où le concert de Pavane et Björn Gottschall va avoir lieu.

Bien nous a pris de ne pas traîner car c’est déjà plein comme un œuf ! Et on se réjouit aussitôt de voir que tous les publics se mélangent avec bonheur : des minots à quatre pattes (ou qui attraperont le bras de Björn Gottschall quand il joue !), d’autres blottis pour un tendre moment partagé, des à peine plus grands qui dansent avec leurs parents, des anciens qui dodelinent aux rythmiques électro, des ados sortis du lycée sacs à dos à l’épaule, des bras qui se tendent pour retrouver une grand-mère ou un mari tête chenue quand une place se libère, … On s’assoit qui sur des chaises, qui sur des poufs, sur la moquette, on s’adosse debout aux rayonnages de disques, on se débrouille pour se laisser de la place. Belle première réussite conjointe du festival Maintenant et des Champs Libres (dont on connaît déjà le souci d’ouverture à toutes et tous) pour mêler tout ce petit monde en un moment convivial et chaleureux de musique partagée. Il faut dire que l’accessibilité des deux musiciens (qui ne parlent pas pendant le concert mais invitent tout un chacun.e à venir échanger avec eux à la fin) et leur plaisir communicatif font plaisir à voir et à entendre et on comprend que leur rencontre est appelée à se poursuivre d’encore beaucoup d’échanges fructueux.

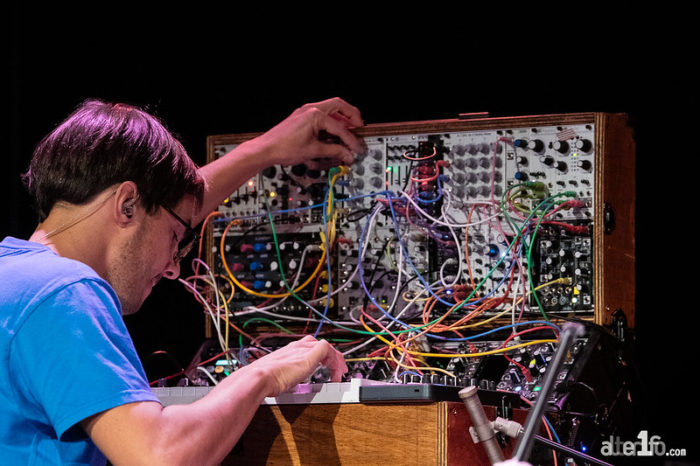

C’est en effet dans le parc où jouaient leurs enfants que les musiciens sont tombés l’un sur l’autre et qu’à partir de là ils ont commencé à collaborer ensemble. Ce soir, ils nous donnent à entendre le fruit de ces premiers échanges. Sur la petite scène, devant ses machines et synthé analogique au grain chaleureux, Pavane qu’on avait justement découvert grâce à Maintenant en 2014 et Björn Gottschall derrière son piano acoustique de 6 octaves sur le clavier duquel on distingue une énorme clef à molette ! Le musicien allemand qui aime à poser son piano acoustique droit un peu partout, en extérieur, dans des paysages sauvages, en bord de mer, en forêt, de façon insolite, en s’adaptant au lieu, au temps et à l’ambiance, « faisant de la nature une salle de spectacle et du passant un spectateur » commence par utiliser son piano comme d’une caisse de résonance étrange, frottant deux grandes tiges métalliques avec un stylo (?) sur le haut de son piano, tandis que Pavane lance les premières sonorités de son synthé modulaire bardé de fils colorés. Arpèges tournants au piano, rehaussés des échos électroniques, nouvelles pistes sonores et sensibles qui viennent colorer les notes du piano avec une réelle délicatesse, même quand ça frotte un peu. Pavane a très souvent la note juste, celle qui modifie l’harmonie, l’effet bienvenu au bout des doigts, parfois d’un pas de côté qui vient donner encore plus de souffle à l’ensemble.

Joyeuse, colorée, la musique du duo se permet l’entrée de rythmes électroniques qui au départ troublent un peu l’équilibre mais qui progressivement trouvent leur place. Pour preuve, les deux vieilles dames à côté de nous qui râlent doucement dès les premières rythmiques plus puissantes et qui finissent le concert ravies, le pied devenu alerte sur la moquette. Notamment sur Les enfants sauvages, morceau de Björn Gottschall que les deux revisitent ensemble. En grand fan du premier ep de Pavane, on entend venir La danse de Daphnis (composé à l’origine avec un sample de Ravel) le sourire vissé aux oreilles dès les premiers échos qui montent progressivement. On aime la manière dont ici les développements mélodiques amples et foisonnants associés aux rythmiques électro forment une œuvre dynamique et riche.

Rencontre impromptue entre univers acoustique et électronique, le « piano digéré par le modulaire » comme les deux aiment à le définir, le mélange (que pratiquait en réalité déjà Pavane dans son projet « solo ») dégage une chaleur réelle, possède un grain propre et prometteur. Bien sûr, il nous manque encore quelques aspérités dans le jeu au piano, une complexité à creuser dans les suites d’accords parfois un peu trop convenues (à nos oreilles) sur certains morceaux. Mais la rencontre n’en est qu’à ses prémisses et les échanges fructueux entre les deux musiciens sont déjà riches de promesses. Au final, on se promet de continuer à suivre ces deux-là de près, ravi.es de commencer le festival sur une note aussi chaleureuse.

Vanessa Wagner, Jérémy Labelle et l’Orchestre National de Bretagne : Harmonies élémentaires

Le repas avalé à toute allure, on file direction Betton, La Confluence pour assister à la rencontre entre l’Orchestre National de Bretagne, la pianiste Vanessa Wagner et le musicien électronique Labelle. Après plusieurs Nuits Américaines fort réussies, on a hâte de découvrir ce nouveau métissage proposé entre musique classique, électronique et ce soir maloya venu de la Réunion.

Afin d’éclairer nos lanternes (et c’est bienvenu) l’administrateur de l’ONB, Marc Feldman prend le temps d’expliquer brièvement les trois œuvres qui vont être présentées : Appalachian Spring d’Aaron Copland, ballet composé en 1944, prémisse frémissant pour lui du minimalisme américain, Les saisons de Tchaïkovski (1875-1876), un récital au piano de Vanessa Wagner pour poursuivre sur le thème de la nature puis Ennéade, donc, le concerto pour piano, électronique, orchestre et percussions réunionnaises, composé par Labelle présenté en création qui convoque également les 9 éléments (vent, volcanisme, …). Le tout dirigé par le jeune chef Simon Proust.

Si on comprend le lien avec la nature de toutes les pièces proposées ce soir, tout comme l’idée d’entendre comment le thème est traité sur trois siècles (le 19ème avec Tchaïkovski, le 20ème avec Copland et le 21ème avec Labelle), dans les oreilles l’équilibre de la soirée est un peu moins évident. Cela dit, ce n’est pas tous les jours qu’on entend un orchestre ou une pianiste « classique » jouer live et on ne boude pas notre plaisir. D’abord avec le ballet de Copland, pièce qu’on découvre pour notre part. Avec des cordes, une clarinette, une flûte et un basson (l’œuvre a été composée pour cette instrumentation resserrée lors de sa création en 1944 car la fosse d’orchestre était trop petite !) plus un piano, on a vraiment le loisir d’entendre chacun des instruments et on écoute chacune des vibrations de l’air avec un plaisir réel, d’autant que la pièce douce et joyeuse, est interprétée ici avec une réelle délicatesse.

C’est ensuite la pianiste aux oreilles grandes ouvertes Vanessa Wagner (les métissages, le décloisonnement des univers musicaux et les collaborations avec d’autres artistes sont essentielles à cette musicienne classique) -qu’on avait entendue avec Mùrcof à l’Opéra en 2012 pour le festival déjà- qui s’installe derrière son piano à queue pour une interprétation toute en nuances et délicatesse des Saisons pour piano seul de Tchaïkovski. Les développements mélodiques se parent parfois de quelques légères aspérités, des notes un peu moins évidentes, prémisses à la modernité qu’annonce le compositeur russe, mais toujours de façon très légère, sans brusquerie aucune bien que le rythme s’emballe parfois et que les doigts de Vanessa Wagner courent soudain de part et d’autre du clavier. Partagée en douze « morceaux », un pour chaque mois, l’œuvre de Tchaïkovski est ici interprétée avec un toucher et une finesse remarquables et on se laisse doucement porter d’une barcarolle estivale à un voyage en troïka plus échevelé dans les neiges de novembre.

On est donc fin prêt pour un voyage dépaysant en terres réunionnaises avec la découverte d’Ennéade. Composé par le musicien électronique Jérémy Labelle (Infiné) passionné de maloya (tradition musicale héritée des populations d’esclaves puis des ouvriers pauvres de l’île de la Réunion), sur une idée de Vanessa Wagner (« elle m’a proposé de créer une œuvre pour elle où le piano serait au cœur de mon écriture ‘électro-maloya orchestral’» expliquait l’artiste à Téat), ce concerto pour piano, orchestre, électronique et percussions réunionnaises tourne autour, non du panthéon des 9 dieux égyptiens (la signification originelle d’Ennéade), mais des 9 éléments, de la nature et de notre relation avec elle. Sur le devant de la scène, le piano de Vanessa Wagner et les machines de Jérémy Labelle. Derrière eux, l’orchestre national de Bretagne en version bien plus étoffée que pour l’œuvre de Copland et au fond à droite, les deux percussionnistes maloya Tom Leichnig et Hadrien Samos Da Silva (ce qui nous frustre un tantinet tant on aurait aimé les voir davantage jouer, étant donné la spécificité de l’œuvre).

Pieds nus, Jérémy Labelle commence la pièce avec des fields recordings qui transportent la nature sur la scène, chants d’oiseaux, bruits de forêt, clapotis auxquels bientôt les notes de piano vont se mêler, d’abord en solo, puis avec l’orchestre. Le piano de Vanessa Wagner devient narrateur de cette exploration de mondes naturels réels ou fantasmés. Les notes coulent et s’échappent du piano, une pulsation électronique très lente, sorte de claquement lointain et aérien lui répond avant l’arrivée de flûtes et d’un marimba. Les percussions deviennent plus rythmées, le motif au piano se répète, les cordes l’accompagnent. Toujours joyeuse, à l’image du sourire qui ne quitte pas un instant le visage de Jérémy Labelle, cette Ennéade passe de moments très feutrés, de parties solo (au piano, de l’orchestre, des sonorités électroniques) à des moments où se répondent de concert les couleurs musicales, sans oublier de chouettes emballements où tous les instruments et instrumentistes se rejoignent dans un même élan (qui sont d’ailleurs souvent les parties où la salle se trouve le plus emportée).

On est pour notre part impressionné par le bel équilibre entre les différents timbres et textures que les musiciens ont su trouver, aucun groupe musical (le piano/l’électronique/ l’orchestre/les percussions) ne venant écraser les autres, Jérémy Labelle se mettant même parfois sur le côté de la scène pour laisser davantage de lumière à ses acolytes. De la délicatesse des herbes mouillées et des chants d’oiseaux aux grondements volcaniques, le voyage se poursuit avec un réel plaisir et si on reste un peu sur notre faim (on aurait aimé davantage de complexité et comme on l’a dit plus haut, pouvoir observer plus avant les percussions), le moment est chouette et achève la soirée sur une note joyeuse et délicate qui n’est pas pour nous déplaire.

Andreas Trobollowitsch : Hybrid #1 – ⥀6

Le lendemain après-midi, on se scinde en deux et tandis que la moitié la plus jeune (et barbue) de l’équipe fonce au Jeu de Paume pour l’après-midi réservé aux familles et aux minots, l’autre entame la journée dans le patio très minéral du Musée des Beaux Arts à l’immense hauteur sous plafond. La raison ? C’est là qu’Andreas Trobollowitsch présente Hybrid #1 – ⥀6 sur plusieurs sessions ce week end.

Le travail d’Andreas Trobollowitsch qui nous avait déjà stupéfait.es lors des éditions 2017 et 2018 du festival se concentre principalement sur des compositions conceptuelles, des installations sonores et la création d’instruments de musique artisanaux… et inattendus ! En 2017, il était venu présenter son Ventorgano au Bon Accueil et dans l’atelier mécanique de l’EESAB, un instrument totalement nouveau, une sorte de synthétiseur électro-acoustique composé de 5 cordes de guitare, de 5 caisses de résonances (faites en bois de violon) et de 10 de ventilateurs préparés, en partie contrôlés par l’interprète-musicien, avant de revenir l’année suivante, pour une performance suspendue et étonnante sur le marché des Lices, le Santa Melodica Orchestra, autrement dit une vingtaine de performers tenant un immense tuyau surmonté d’un mélodica et d’un ballon de baudruche, éparpillés sur la place à mille endroits plus ou moins incongrus créant un drone aérien dansant et épatant.

Juste avant de pénétrer dans le patio du Musée des Beaux-Arts donc, on sursaute lorsqu’un énorme bruit, relativement bref, emplit le musée. On met quelques instants à comprendre que c’est en réalité le gonflage des ballons qui vont être utilisés pour la performance qui a eu lieu dans les « coulisses » du patio lorsqu’on voit Andreas Trobollowitsch et ses acolytes arriver avec un énorme ballon blanc gonflé d’air (?) pour le fixer sur l’installation (le lendemain, quand la moitié barbue de l’équipe assistera à la même performance, un facétieux ballon explosera !). L’installation donc, ce sont trois platines vinyles auxquelles sont respectivement accrochées deux flûtes en bois et dont certains trous ont été bouchés avec du rouleau adhésif épais. En regardant de bien plus près, on observe que chaque duo de flute joue une note différente (la, fa ou mi). Pour le moment, rien ne se passe. Les ballons sont simplement fixés l’un après l’autre.

Le principe est simple : quand Andreas Trobollowitsch va débuter la performance en mettant en route chacune des platines, aidé par deux acolytes qui aident les ballons à commencer leur rotation à l’horizontale, l’action tournante des trois platines va créer un mouvement d’air qui va appuyer sur les ballons, ces derniers se dégonflant progressivement sous la pression rotative de l’air. En se dégonflant, les ballons soufflent dans les flûtes, un drone étonnant emplissant alors le patio du Musée des Beaux-Arts. Les variations sont infimes. Mais pourtant, progressivement emporté par le lent bourdonnement et le mouvement hypnotique de l’installation, chacune de ces variations vient faire événement dans nos oreilles. Les auditeur.trices/ spectateur.trices, d’abord immobiles commencent alors à se déplacer, d’abord en tournant au large des trois platines pour mieux percevoir les variations sonores qui se créent en fonction de la position d’écoute, ensuite de façon beaucoup plus rapprochée pour vivre (et comprendre) le phénomène de plus près. Avec sa veste bleu de travail, Andreas Trobollowitsch scrute lui aussi ses six ballons, les chronomètre, observe les variations de mouvements, les variations sonores, nous laissant comprendre que chacune de ces performances éphémères est réellement unique et que la même installation n’engendre pas toujours les mêmes effets (le lendemain par exemple, quatre ballons se dégonfleront beaucoup plus vite que les deux derniers, …), rendant le moment encore plus suspendu.

S’il s’est d’abord défini comme un artiste sonore, Andreas Trobollowitsch a toujours intégré une dimension visuelle à ses performances, jusqu’à reconnaître davantage l’importance de cet aspect dans son travail. Modifiant les instruments existants pour en faire de nouveaux objets sonores, il utilise les objets du quotidien et les détourne pour en faire des instruments de musique inattendus, mais aussi des instruments à pleinement regarder. La force hypnotique de ces ballons tournoyants sur le dallage de pierre est réelle et on ne se lasse pas de les regarder. D’autant que la dimension un poil dérisoire des installations éphémères du doux bonhomme est aussi pleine d’un certain humour : les ballons à force de se dégonfler deviennent pendants et tout fripés, jouant sur le contraste avec leur faste des minutes précédentes désormais un tantinet ridicule.

Le final, très simple dans son exécution et dans son intention, est particulièrement jubilatoire, Andreas Trobollowitsh tirant soudain sur la prise électrique, coupant d’un coup littéralement le sifflet à son installation dont les ballons dégonflés retombent sans tenue aucune. Simplicité percutante des matériaux utilisés et des effets employés (du moins en apparence), recherche d’un minimalisme poétique un rien absurde, Hybrid #1 – ⥀6 propose un étonnant moment suspendu. D’autant que comme on l’a souvent ici souligné à propos du festival Maintenant, l’adéquation inattendue entre un lieu et une œuvre renforce encore le dialogue que les publics vont nouer avec elle. Ces six ballons tournoyants pour une destinée éphémère trouvant un écho étonnant avec l’imposant patio minéral et pérenne du musée des Beaux-Arts. On l’a dit souvent ici, le festival aime soigner les dialogues qui se nouent et se tissent entre les lieux et les propositions artistiques qui viennent s’y déployer. Cette édition ne faillira décidément pas à la règle.

Super samedi ! Un après-midi en famille

Pendant ce temps, les plus jeunes (d’esprit comme de corps) d’entre nous ont pédalé jusqu’au Jeu de paume pour passer un après-midi ludique et festif. Après quelques longues années de pause, c’était enfin le retour du temps d’animations joyeusement bricolo et tout particulièrement destinées aux bambins. Anciennement baptisé Familles Electroni[k], c’est sous l’appellation Super Samedi ! qu’on retrouvait l’événement pour cette édition 2022.

C’était aussi l’occasion de découvrir le flambant neuf Jeu de Paume situé juste à côté de la salle de la Cité. Les étages et multiples recoins de « L’équipement de proximité du quartier centre de Rennes » s’avéraient particulièrement adaptés pour accueillir la demi-douzaine d’ateliers proposés aux zouzous. Au fil de nos déambulations, on a ainsi croisé des guides attentionnés de robots fantômes, des designers inspirés de chapeau lumineux, des explorateurs et exploratrices pugnaces et débrouillardes en quête de lettres malicieusement augmentées, des tatoué.e.s donnant vie à leur décorations et des bidouilleuses et bidouilleurs musicaux aussi concentrés qu’inspirés. En plus de tout ces espaces toujours aussi riches et impeccablement animés, les bambins pouvaient également s’approprier l’univers malicieusement étrange des visuels du festival imaginés par Amandine Urruty dans une foule de petits jeux aussi ludiques que créatifs.

Notre seul regret de ce délicieux après-midi fut que nous avons loupé la grande boum finale animée par un DJ Set du collectif rennais Les Vagins Enchantés qui concluait, on n’en doute pas, sur une explosive bamboule l’événement.

Manicouagan de Paul Duncombe : l’expo et la conférence

Du côté de la moitié ballonnée (arf), on regarde notre montre. On a un peu de temps pour grimper au pas de course au CCNRB découvrir l’exposition de Paul Duncombe, Manicouagan, dont on va ensuite aller écouter la conférence aux Champs Libres. Après une vile attaque de gel hydroalcoolique au jet horizontal, on se faufile un rien trempé dans le noir profond de la salle d’exposition où défilent les trois œuvres en mouvement de l’artiste. Après la photo aérienne inaugurale du site de Manicouagan, on est accueilli par trois écrans fascinants.

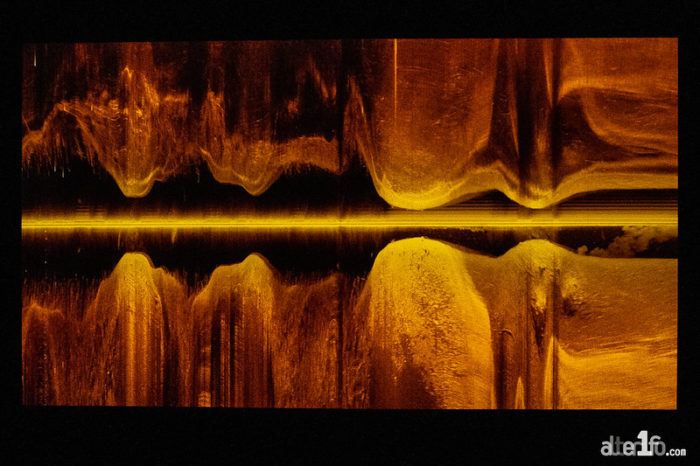

Sur la droite, une forêt de conifères sur une quasi île en images de synthèse est survolée de façon tournoyante en trois dimensions, parfois en plans rapprochés, parfois en plans élargis, donnant une vertigineuse impression. Au fond de la salle, des traces lumineuses pleines de transparences dorées, parfois épaisses, parfois tels les voiles qui s’amoncellent, surgissent du noir profond de gauche à droite dans un mouvement horizontal continu et constant, éclairant nos pupilles d’or scintillant. Tandis que sur la partie gauche, un immense tableau numérique changeant se révèle totalement fascinant, une forêt de pixels venant recréer les arbres fantomatiques d’une forêt primaire, prenant forme puis se désagrégeant, les pixels et les points de chacun des arbres, des racines, du sol, s’élevant dans une danse fascinante et stupéfiante comme autant de flocons d’une neige numérique totalement féérique.

Sur la droite, une forêt de conifères sur une quasi île en images de synthèse est survolée de façon tournoyante en trois dimensions, parfois en plans rapprochés, parfois en plans élargis, donnant une vertigineuse impression. Au fond de la salle, des traces lumineuses pleines de transparences dorées, parfois épaisses, parfois tels les voiles qui s’amoncellent, surgissent du noir profond de gauche à droite dans un mouvement horizontal continu et constant, éclairant nos pupilles d’or scintillant. Tandis que sur la partie gauche, un immense tableau numérique changeant se révèle totalement fascinant, une forêt de pixels venant recréer les arbres fantomatiques d’une forêt primaire, prenant forme puis se désagrégeant, les pixels et les points de chacun des arbres, des racines, du sol, s’élevant dans une danse fascinante et stupéfiante comme autant de flocons d’une neige numérique totalement féérique.

Chacun de ces trois tableaux numériques a son rythme, son mouvement propre et hormis le contraste des formes, des couleurs et des mouvements qui composent chacun d’entre eux, la vision globale permise par la mise en espace des trois écrans forme un tout époustouflant. A tour de rôle, les différents tableaux disparaissent, laissant la place à des fragments de poèmes gravés blanc sur noir sur les voilages numériques. On est totalement fasciné.

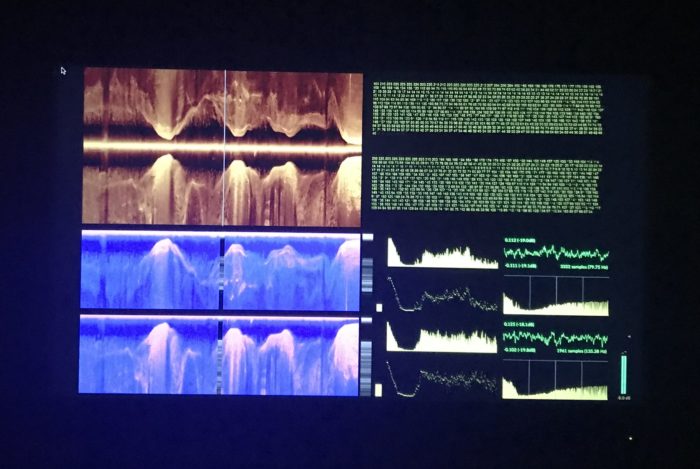

D’autant que dans nos oreilles, une étrange bande sonore emplit l’espace, une sorte de glissement synthétique, d’ondes électriques feutrées qui accompagnent les mouvements des trois tableaux mouvants. Derrière l’un des écrans, on découvre un ordinateur qui a l’air de traiter ces sons en temps réels : des séries de chiffres, des sortes de spectrogrammes audio qui s’enchainent. On n’y comprend pas (encore) grand chose mais on est totalement absorbé. C’est l’une des grandes forces des œuvres qui nous sont présentées, on n’a pas besoin d’en comprendre le sous-texte de prime abord pour se trouver totalement immergé et fasciné.

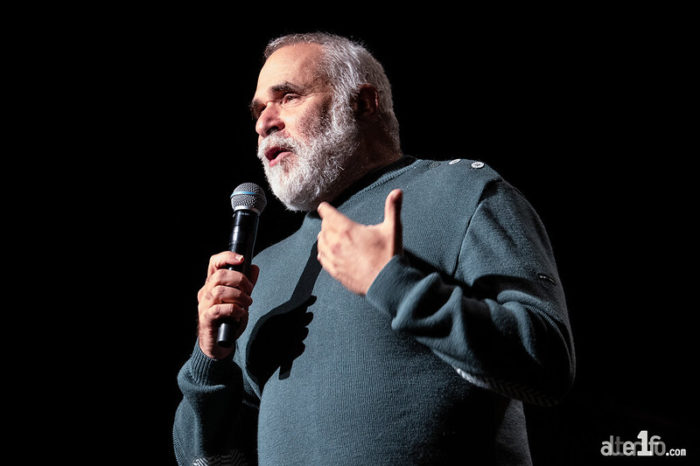

On en a tellement pris plein les yeux qu’on est immensément ravis et curieux de prolonger cette découverte aux Champs Libres, puisque dans le cadre de la fête de la science, le festival Maintenant a proposé à Paul Duncombe d’expliquer le projet Manicouagan dans une conférence au Café des Champs Libres. Une grosse trentaine/quarantaine de personnes s’installe comme nous sur les chaises de la petite salle, progressivement captivée par les explications et les images projetées par Paul Duncombe.

Artiste qui explore le rapport entre sciences, art, monde du vivant et technologie, Paul Duncombe documente les paysages pour mieux les « décomposer, les recomposer et les faire pénétrer dans l’espace d’exposition.» Travaillant avec des spécialistes et des artistes de tous horizons (ici avec une poète innue, un géomaticien, un écrivain, un documentariste, une exploratrice, une plongeuse-documentariste, l’équipe de François Girard de l’université de Montréal et on en passe), l’artiste traverse aussi bien les frontières physiques que celles entre les disciplines et mêle art, sciences et technologies pour explorer les différentes échelles du paysage.

Après s’être par exemple intéressé aux terres irradiées de Fukushima, aux forêts boréales et aux banquises du Labrador, il a cette fois choisi de partir à la découverte d’une zone protégée du Québec, Manicouagan, une réserve interdite au public (sauf autorisation pour des activités de recherche, scientifique ou éducative) qui se trouve sur le territoire de la nation Innue.

Le projet mêlant ensemble plusieurs dimensions, artistique, scientifique, poétique, voire mémorielle, a débuté en 2018 et a mis deux ans pour obtenir les autorisations nécessaires (la crise sanitaire n’aidant en rien). Associé à d’autres artistes et scientifiques, Paul Duncombe a ainsi souhaité explorer ce site exceptionnel de 1 942 km² où il y a 214 millions d’années, une énorme météorite se serait écrasée entraînant la 4ème extinction du vivant (celle avant l’effacement des dinosaures). Comme un mémorial d’une fin du monde, le site de Manicouagan est un lieu emblématique permettant de prendre la mesure de cette fin de monde (aujourd’hui on parle avec l’anthropocène de la 6ème extinction) et la résilience de la nature. Le lieu, perdu au fin fond du Québec, situé au cœur d’une forêt boréale à laquelle seule une piste permet d’accéder est un espace sanctuarisé pour la biodiversité.

Mais sa forme actuelle a en réalité été modelée par l’activité humaine puisqu’au cours des années 60, un barrage construit en aval de la rivière a rempli le réservoir Manicouagan : l’eau a monté, l’action humaine noyant une forêt primaire et des sites importants pour la nation Innue sous 150 mètres d’eau. En s’écrasant sur Terre, la météorite aurait vaporisé la croûte terrestre sur plusieurs kilomètres, la température augmentant de plusieurs milliers de degrés (il aurait fallu au moins 5 000 ans avant que les températures refroidissent). L’onde de choc a provoqué des raz de marée, des éruptions volcaniques, a projeté des tonnes de matières dans l’atmosphère, ces poussières obscurcissant le ciel et empêchant la photosynthèse. Bref, une époque qu’on préfère grandement entendre racontée tranquillement sur notre chaise. Le projet, artistique au départ, a pris une dimension scientifique, plusieurs chercheurs ayant passé commandes de données inédites (le site n’avait jamais vraiment été étudié).

Les créateurs et leurs équipes répartis en trois groupes de recherches ont mené une investigation des cultures locales et du territoire tout en collectant informations et données sur ce site exceptionnel et gigantesque. Pour deux équipes par exemple, l’idée était d’aller étudier ce qui se passait sous la surface de l’eau du réservoir de Manicouagan fortement pollué aux métaux lourds. Une équipe a ainsi traversé le réservoir en canoé avec des sonars pour enregistrer des images des fonds sous-marins du réservoir, notamment à la recherche de vestiges innus. En plus de ces images, une autre équipe menée par la plongeuse-documentariste Nathalie Lasselin s’est immergée totalement pour recueillir des images des arbres engloutis avec la montée des eaux. La surprise a été grande car pour une raison apparemment inexpliquée (peut-être la grande étendue du site suggère Paul Duncombe), la forêt n’a pas été coupée avant la mise en service du barrage (on apprend qu’habituellement, les arbres sont coupés afin d’éviter la pollution aux métaux lourds) et en l’absence d’air sous l’eau, les arbres n’ont pas pourri. L’équipe de plongée a donc découvert, fascinée, une forêt intacte totalement immergée, les poissons nageant entre les ramifications des arbres et traversant la forêt ! (Les images sont actuellement en cours d’édition.)

La première équipe (cinq artistes et scientifiques et un guide innu) ayant traversé le réservoir en canoé en trois jours de rame souhaitait rejoindre le Mont Babel car aussi curieux que cela puisse paraître, au centre du point d’impact de la météorite, un soulèvement de la croûte terrestre au moment de l’impact a créé une « montagne », point culminant de Manicouagan à 952 mètres au cœur du cratère de 90km de diamètre. Là encore, l’équipe d’artistes et de scientifiques a effectué une foule de relevés, de prélèvements, de bois, de lichens (actuellement en cours d’analyse), aidée par plusieurs machines (sonar, satellite, Lidar – méthode de télédétection et de télémétrie comme le radar sauf qu’au lieu d’ondes radio, ce sont des impulsions de lumière infrarouges qui sont émises puis dont on mesure le temps de retour après réflections par des objets ou obstacles à proximité …).

Pour nous donner un ordre idée, Paul Duncombe explique que dans la forêt primaire, la marche n’étant pas aisée, l’équipe parcourait environ 500 mètres par heure, tout en suivant le protocole militaire Leave no trace pour ne pas modifier voire endommager le site. Parvenue au Mont Babel, l’équipe a eu énormément de relevés à mener encore car l’objectif était de cartographier précisément le Mont, la corrélation entre cette proéminence rocheuse qui s’élève rapidement et la forêt primaire créant une diversité biologique particulière et inexplorée. « Ces données là permettent d’avoir plus d’information sur le territoire, de mieux le connaître. (…) Quand on connait mieux le territoire, on est capable aussi de mieux le protéger, de comprendre que ces forêts sont incroyables et que c’est important de les garder telles qu’elles sont » expliquait ainsi le coordinateur scientifique du projet Erwan Gavelle à Radio Canada. En parallèle, une autre équipe a travaillé avec les ainés de la nation Innue, les interrogeant pour mieux comprendre leur mode de vie et les changements inhérents à la construction du barrage ayant englouti plusieurs sites ancestraux innus. Ils ont d’ailleurs été très surpris d’apprendre que la forêt qui a été immergée est restée intacte sous l’eau et se sont montrés très curieux des images rapportées par l’expédition. Ce sont les fragments de poèmes de cette équipe qui étaient projetés dans l’exposition.

Si les recherches scientifiques tout comme les créations artistiques et documentaires sont encore en cours, l’exposition proposée par Paul Duncombe au CCNRB qu’on a découverte juste auparavant présente parmi les premières œuvres créées à partir de ces explorations extrêmement fouillées. Car si les scientifiques planchent dur sur les données recueillies, il est rare qu’il y en ait une diffusion auprès des publics. Or pour Paul Duncombe, la question de la diffusion est essentielle. Paul Duncombe souhaite confronter les technologies avec la nature, les sites primitifs avec des technologies très modernes qui permettent d’en donner une nouvelle vision. Les machines, les technologies permettent de mieux connaître, d’explorer plus avant la nature qui nous entoure et si l’on peut espérer qu’une meilleure connaissance et une meilleure appréhension permettront de mieux la protéger, il est essentiel de diffuser les données collectées par les technologies au plus grand nombre. Il s’agit donc de donner une forme, une forme physique à ces données brutes, qui permette de réenchanter le territoire. On apprend par exemple qu’en observant les relevés de sonar effectués en canoé, Paul Duncombe a été frappé de leur ressemblance avec les spectrogrammes audio. Il a donc cherché à transformer chacun de ses relevés en partitions sonores, celles là même qui s’enchainaient sur l’ordinateur au CCNRB. Ces relevés de Sonar en canoé sont ceux qui servent de point d’ancrage à l’œuvre scintillante et dorée dont le mouvement continu se révélait fascinant. La trace centrale continue représente la trajectoire du canoé qui avance sur le réservoir, tandis que les formes mouvantes en haut et en bas sont les relevés des fonds sous marins à babord et tribord, montrant la forêt immergée et les fonds du réservoir. Magique !

Le drone (avec une lentille redeye et infra rouge) ayant quant à lui pris des milliers de photos de la canopée du Mont Babel à différentes altitudes, permettant différentes échelles de données qui peuvent être recoupées et assemblées a permis de créer un modèle en trois dimensions du Mont Babel, l’ordinateur tournant en continu pendant 6 mois pour recréer l’assemblage. On comprend que la quasi île numérique survolée au CCNRB vient de ces données. Le lidar utilisé, enfin, a transformé la forêt primaire en un nuages de points, permettant de reconstituer chaque arbre en trois dimensions pour en donner des images abstraites. Puis Paul Duncombe a utilisé un logiciel d’effets spéciaux pour animer ces points, en ajoutant parfois des données physiques telles que la gravité. Ce sont d’ailleurs ces trois échelles qu’ont permis les trois techniques d’exploration (le sonar, le lidar, le drone) qu’on retrouve sur chacune des trois œuvres présentées au CCNRB. On est frappé de voir à quel point ces relevés, au départ totalement bruts, ont été transformés en œuvre fascinante par Paul Duncombe. « Je pense qu’aujourd’hui, c’est important de réexplorer, de réenchanter les territoires, de mélanger le numérique avec la poésie, avec la science pour redécouvrir notre monde et de proposer une nouvelle lecture de la nature. » Si on attend pour notre part avec impatience de découvrir les œuvres futures nées des rencontres avec la Nation Innue, on sort de là complètement convaincu à la fois de la nécessité absolue de mettre tout en œuvre pour protéger la nature bien sûr, mais également de la force des œuvres artistiques pour y parvenir. Fascinant !

A natural history of networks/soft machine de Ralf Baecker

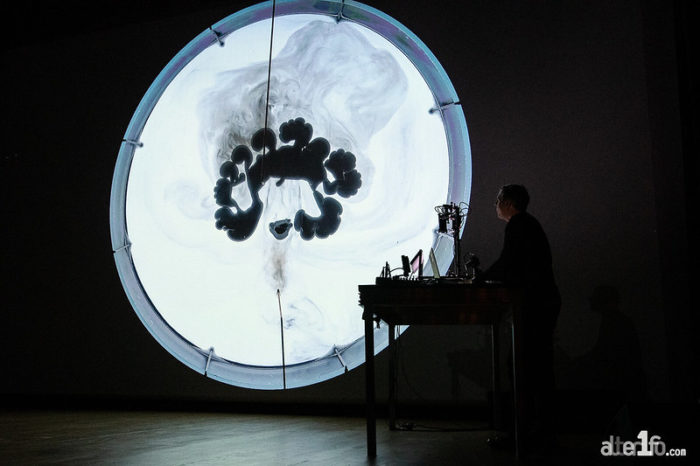

Après cette plongée dans la nature la plus profonde, on rejoint l’auditorium des Champs Libres (et la moitié barbue de l’équipe) pour une performance également sacrément fascinante aux atours hautement synthétiques. Imaginez du métal liquide (du galinstan, alliage métallique de gallium, d’indium et d’étain dans une solution d’hydroxyde de sodium pour les plus chimistes d’entre vous) animé en temps réel par des électrodes (8 cathodes et une anode) par Ralf Baecker, filmé par plusieurs caméras et projeté sur un grand écran.

Inspiré des travaux du chercheur et inventeur britannique du siècle dernier Gordon Pask autour de l’ordinateur « organique » et des apprentissages électrochimiques, tout comme par les récents travaux autour du biomimétisme (s’inspirer des mécanismes et des propriétés du vivant pour fabriquer des innovations durables) et la matière programmable, Ralf Baecker propose une performance à la croisée de l’analogique et du numérique, totalement fascinante. Et si on peine à expliquer à notre barbu scientifique favori la prose de Gordon Pask (qu’on n’a absolument pas comprise, ne mentons pas une seconde), on profite tout autant de la performance sans sous-texte (tant pis pour nous) tant elle va se révéler fascinante.

Peut-être parce qu’on est un poil plus familier de Lucrèce et de son De Rerum Natura, (mais pas plus de La naissance de la physique dans le texte de Lucrèce de Michel Serres qui sert ici de citation de référence) l’introduction saccadée des mots du philosophe alternant avec des images tirées de livres d’histoire et de sciences les illustrant (parfois avec un trait d’humour) nous plonge immédiatement dans la performance et lorsque les caméras filment le cercle blanc hérissé d’électrodes, on est prêt à se laisser emporter.

Sans blouse blanche mais avec des gants immaculés, l’artiste-chimiste dont on devine seulement la silhouette à peine éclairée dans le noir, verse le galinstan dans la solution d’hydroxyde de sodium qui recouvre le fond blanc de la « machine ». Commence alors une étrange danse du métal qui s’étend, se contracte, tend vers une électrode puis se ravise. Des impulsions électriques génèrent d’étonnantes structures complexes, toujours perturbées par des turbulences inattendues. On a du mal à croire que le métal noir ainsi agité est matière inerte a priori. D’autant qu’en fonction des solutions que Ralf Baecker verse à plusieurs reprises afin de modifier les compositions chimiques des mélanges, le « comportement » de ce qui est projeté sur nos yeux varie.

Des bulles noires qui d’abord s’échappent se trouvent rattrapées par le « métal-mère », des bosses s’étendent puis se contractent comme un cœur battant. Les formes, sans angles, toujours arrondies, se scindent, s’étendent puis reviennent irrémédiablement au centre dans un noir et blanc tranché, minimaliste à souhait. Toutes ces étonnantes variations visuelles sont accompagnées de couches sonores qui traduisent en temps réel les processus électrochimiques à l’œuvre dans l’alliage métallique : glissements électroniques, glouglous métalliques, pulsations et autres glitchs synthétiques résonnent dans la grande salle, rendant le moment encore plus fascinant.

A l’aide d’une nouvelle modification chimique, Ralf Baecker propose de nouveaux « tableaux » encore plus époustouflants. Le métal noir semble réellement doté d’une vie propre tant la forme de départ se ramifie, tels des branches, des tiges, des fleurs qui s’ouvrent, comme autant de ramifications organiques. Pour encore en renforcer l’effet, l’artiste allemand change à plusieurs reprises le cadrage de ses caméras et nous propose un gros plan d’une « tige » qui se ramifie à grande vitesse : c’est en même temps féérique et troublant. Les sons qui accompagnent ces nouvelles formes varient à leur tour nous plongeant dans un autre univers qu’on ne se lasse pas de regarder.

Puis le noir et blanc très minimaliste de l’essentiel de la performance se trouve balayé d’un coup par un défilé continu de couleurs (on a l’impression que plutôt qu’une variation des couleurs de la lumière projetée, c’est la lumière blanche qui est ici passée à la moulinette d’un spectrographe qui scinde la lumière et en disperse les différentes couleurs) qui troublent la vision des mouvements de l’alliage. Cette déconstruction visuelle se trouve en même temps renforcée par un montage haché, discontinu des prises de vues des caméras et une accélération rythmique des couches sonores. On doit avouer qu’on ne comprend pas totalement l’intérêt de cette irruption de couleurs qui vient clore la performance, hormis pour en proposer un final tranchant mais on a bien conscience de n’avoir pas toutes les clefs. Pour autant, quand la performance s’achève et que Ralf Baecker quitte aussi discrètement la scène qu’il y était rentré, on applaudit avec force : on a passé un moment sacrément singulier et étonnant.

Lyraei de Mihalis Shammas

Ça ne va pas s’arrêter puisqu’on continue la soirée à l’Opéra avec la découverte du /de la Lyraei (on hésite entre masculin et féminin) de l’artiste chypriote Mihalis Shammas. Autrement dit, un instrument hybride à la croisée de l’ancienne harpe grecque et du synthétiseur. Ce qui sur le papier est déjà bien intrigant. Intéressé par la création de nouveaux outils d’expression musicale à la frontière de la sculpture sonore, l’ancien architecte Mihalis Shammas a ainsi créé un kyklophonon, par exemple, avec des cordes de saz, des poulies à courroie ou des poids de filets de pêche qui peut aussi bien être joué de façon automatisée que manuellement ou encore un arbre à engrenages actionné par un petit moteur. Là, c’est donc cette hybridation entre harpe antique et synthétiseur qu’on va pouvoir découvrir.

Dans la rotonde de l’Opéra, le public curieux s’assoit progressivement sur les marches et les coussins, installés en arc de cercle à la manière des théâtres grecs antiques. Au centre de ce demi-cercle, des tapis constituant la scène d’un soir couvrent le sol de pierre. C’est là que Mihalis Shammas va jouer. Dans un silence aussi curieux que respectueux, le jeune homme s’avance en chaussettes vers son instrument. A côté du Lyraei, une fine bougie est plantée dans une tasse remplie de sable. A sa gauche, une intrigante « partition » empêchée de s’envoler par un caillou est remplie de dessins de potentiomètres dans différentes positions. Dans un silence attentif, Mihalis Shammas craque une allumette et allume la bougie avec un recueillement certain. On comprend que la durée de la performance sera celle de la flamme, et que pour l’artiste, l’expérience proposée est autant spirituelle que sensorielle, faisant écho aux civilisations antiques grecques pour qui la musique était une transcendance. Aux vacillements ténus de la flamme se joignent bientôt les premières vibrations des cordes de la harpe. Un son lent, dont les variations très infimes prennent le temps de s’imposer, nous propose de nous fondre dans le présent, de nous immerger dans un « temps vertical. »

Dans la rotonde de l’Opéra, le public curieux s’assoit progressivement sur les marches et les coussins, installés en arc de cercle à la manière des théâtres grecs antiques. Au centre de ce demi-cercle, des tapis constituant la scène d’un soir couvrent le sol de pierre. C’est là que Mihalis Shammas va jouer. Dans un silence aussi curieux que respectueux, le jeune homme s’avance en chaussettes vers son instrument. A côté du Lyraei, une fine bougie est plantée dans une tasse remplie de sable. A sa gauche, une intrigante « partition » empêchée de s’envoler par un caillou est remplie de dessins de potentiomètres dans différentes positions. Dans un silence attentif, Mihalis Shammas craque une allumette et allume la bougie avec un recueillement certain. On comprend que la durée de la performance sera celle de la flamme, et que pour l’artiste, l’expérience proposée est autant spirituelle que sensorielle, faisant écho aux civilisations antiques grecques pour qui la musique était une transcendance. Aux vacillements ténus de la flamme se joignent bientôt les premières vibrations des cordes de la harpe. Un son lent, dont les variations très infimes prennent le temps de s’imposer, nous propose de nous fondre dans le présent, de nous immerger dans un « temps vertical. »

Avec sa Lyraei, Mihalis Shammas a développé un instrument à cordes électromagnétiques qui mêle ensemble instrument à cordes mécaniques et électronique modulaire. Les impulsions magnétiques font vibrer les cordes sous forme d’oscillations continues, ces oscillations étant amplifiées par des micros. Du conflit, du frottement entre l’électronique et le mécanique, de la confrontation entre les impulsions magnétiques précises et la résonance naturelle des cordes, le lyraei fait naître un drone profond, hypnotique, qui emplit l’espace de vibrations ténues et sensibles.

Avec des gestes lents, et on le pressent une extrême attention aux sons créés, Mihalis Shammas suspend le temps. Il suffit de s’absorber dans le son, de se laisser flotter lentement et pour peu qu’on soit disponible (et qu’on puisse l’être), le moment s’abstrait de la durée. Seule la cire fondue nous rappelle soudain que les sonorités de l’instrument sont sur le point de s’amuïr. Lorsque la flamme vacille une dernière fois pour s’éteindre, personne ne bouge. Les dernières vibrations de cordes s’éteignent dans un silence de plusieurs secondes. Les mains jointes, désormais debout, Mihalis Shammas salue le public en silence, puis s’efface derrière sa performance sans mot dire. On émerge de là doucement, l’oreille encore pleine des vibrations de l’air, avant de retrouver l’agitation d’un début de soirée sur la place de la mairie un début de week end, ravi.es de cette pause impromptue offerte à nos quotidiens.

Pulse de Tristan Ménez

Si on maudit l’âge de nos artères (et surtout un boulot bien prenant) qui nous fait raisonnablement choisir de passer outre la super Nuit Electronique qui va avoir lieu à l’Antipode avec un plateau dantesque d’une richesse et d’une efficacité aussi folles que redoutables (huit projets, résolument hors-normes qui explorent les musiques électroniques dans des directions différentes mais avec autant de réussite que de passion), on se lève le dimanche matin pour découvrir les deux expositions présentées au Théâtre du Vieux St Étienne. En effet du fait de ce temps resserré sur quatre jours (dû à un budget moindre cette année), c’est la dernière journée pour pouvoir découvrir et profiter des expositions du festival (alors que pour les précédentes éditions, on y retournait régulièrement pendant tout le temps du festival pour mieux s’en imprégner).

Si on maudit l’âge de nos artères (et surtout un boulot bien prenant) qui nous fait raisonnablement choisir de passer outre la super Nuit Electronique qui va avoir lieu à l’Antipode avec un plateau dantesque d’une richesse et d’une efficacité aussi folles que redoutables (huit projets, résolument hors-normes qui explorent les musiques électroniques dans des directions différentes mais avec autant de réussite que de passion), on se lève le dimanche matin pour découvrir les deux expositions présentées au Théâtre du Vieux St Étienne. En effet du fait de ce temps resserré sur quatre jours (dû à un budget moindre cette année), c’est la dernière journée pour pouvoir découvrir et profiter des expositions du festival (alors que pour les précédentes éditions, on y retournait régulièrement pendant tout le temps du festival pour mieux s’en imprégner).

Après la marche sous le grand soleil de ce dimanche d’automne, on plonge avec plaisir dans l’obscurité du Théâtre du Vieux St Étienne, lieu emblématique du festival s’il en est. Tristan Ménez vient y présenter sa nouvelle création, Pulse. Déjà présent avec sa fascinante installation Bloom en 2018 et de retour l’an dernier associé à Benjamin Le Baron pour une performance inspirante à l’Antipode (Instabilités) l’artiste s’attachait déjà à rendre visible le phénomène sonore.

A la manière des physiciens du 19ème Franz Melde, Jules-Antoine Lissajous ou August Kundt qui ont tenté de créer des dispositifs (avec des moyens particulièrement rudimentaires) afin de visualiser les phénomènes acoustiques et sonores, l’artiste renno-morlaisien qui avait déjà inventé un système de jet d’eau bluffant avec Bloom, poursuit donc ici ses recherches et son expérimentation avec cette nouvelle installation. Quatre fontaines massives à base pyramidale sont disposées dans un espace sombre et se transforment sous nos yeux en sculptures mouvantes et magiques qui rendent le son visible.

A la manière des physiciens du 19ème Franz Melde, Jules-Antoine Lissajous ou August Kundt qui ont tenté de créer des dispositifs (avec des moyens particulièrement rudimentaires) afin de visualiser les phénomènes acoustiques et sonores, l’artiste renno-morlaisien qui avait déjà inventé un système de jet d’eau bluffant avec Bloom, poursuit donc ici ses recherches et son expérimentation avec cette nouvelle installation. Quatre fontaines massives à base pyramidale sont disposées dans un espace sombre et se transforment sous nos yeux en sculptures mouvantes et magiques qui rendent le son visible.

L’eau mise en vibration à l’aide d’un haut-parleur diffusant des infrabasses se retrouve affectée par les phénomènes vibratoires du son. Ceux-ci sont alors rendus visibles par un système stroboscopique. Celui-ci fige le mouvement de l’eau en d’impressionnants mouvements : gouttes suspendues, explosions aquatiques, tout est en même temps immobile, suspendu dans le temps et pris dans les rets de l’éphémère puisque la sculpture reste toujours en mouvement, est toujours changeante (un peu comme si Parménide et Héraclite se rejoignaient enfin). Le résultat est aussi impressionnant que surprenant. D’autant que si pour Bloom, l’eau était colorée en blanc, pour cette nouvelle sculpture à quatre pôles, l’eau est de toutes les couleurs (sous l’effet des lumières stroboscopiques qui la sculptent ?), soulignant d’autant plus l’infinité des variations de ces oscillations aquatiques qui rendent visible l’invisible. Et si l’on en croit ce qu’on entend tout autour de nous depuis plusieurs jours, l’œuvre est sacrément appréciée !

Soudain Toujours de Guillaume Cousin

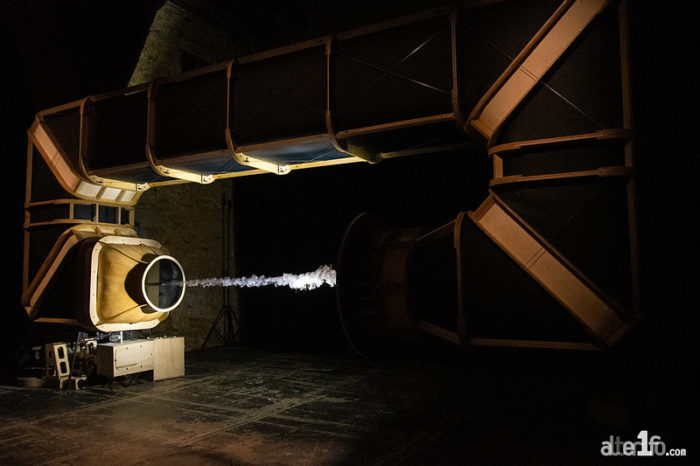

Après le noir complet juste éclairé des fontaines lumineuses de Tristan Ménez, on découvre l’étonnante machine de Guillaume Cousin mise en lumière comme sur une scène de théâtre. On a parlé plus haut de la réussite toujours renouvelée des dialogues entre les œuvres et le lieu où elles prennent place durant le festival Maintenant. C’est à nouveau le cas avec la machine fabriquée de façon totalement artisanale par Guillaume Cousin sous les hautes arches de la vieille église qui l’abritent. L’installation au poétique patronyme Soudain Toujours interroge elle aussi notre rapport à l’imperceptible, mais se propose non pas de sculpter l’eau et le liquide comme Tristan Ménez mais de sculpter… l’air.

Scénographe et éclairagiste dans le spectacle vivant (on comprend mieux la superbe mise en lumière de la machine), l’expérimentateur-constructeur comme il aime à se définir, a créé une énorme soufflerie qui génère un immense tube d’air parfaitement parallèle sans turbulence aucune. Imposante, ses pavillons de bois encerclant ventilateurs géants ( ?) et machineries, l’installation est particulièrement impressionnante. Le flux laminaire, courant d’air unidirectionnel soufflé à vitesse constante mesure pas moins de 4 mètres de long et est constamment éclairé par une ampoule puissante. Le tout est accompagné d’un dispositif sonore qui utilise le son lourd et massif de la machine, rendant l’immersion encore plus évidente

C’est là qu’est générée la sculpture mouvante. Imaginez un souffle-flot continu de fumée qui traverse ce courant d’air unidirectionnel de part en part, et rejoint la lumière tel un trait tracé à toute allure, une ligne droite de fumée propulsée vers la lumière et qui parfois entre en rotation, la ligne de fumée s’épaississant alors d’air. Puis des projections de plus en plus espacées de fumée, comme si la machine se mettait à créer des nuages suspendus dans ce grand courant d’air, filant doucement de gauche à droite, accompagnés de fréquences plus aigües. Parfois les nuages s’épaississent en fin de course, parfois ils se mettent à tournoyer avant d’arriver aux pâles du ventilateur. Les bruits de soufflerie, parfois ténus, parfois plus explicites (la projection d’un nuage de fumée, des « changements de réglage » – ?- entre différents « tableaux » ) accompagnent les différents temps de cette performance continue. Le contraste entre l’imposante machine et la fragilité apparente de ce souffle continu enrichit encore davantage l’expérience.

Debout ou assis face à la machine, chacun s’abîme dans la contemplation toujours renouvelée de cette étonnante fabrication de nuages, un peu comme si nous étions tous et toutes suspendu.es aux volutes de fumée. L’extraordinaire travail sur l’éclairage, encore renforcé par le lieu dans lequel elle prend place (les hautes arches, les pierres et la charpente en bois de la vieille église) et la fabrication toute artisanale de la machine, rend la contemplation encore plus féérique. On ne comprend pas trop le sous-texte autour du Big Bang qui a inspiré l’artiste (on n’est vraiment pas scientifique) où fumée et lumière rendent progressivement visible le désordre de la matière, mais on prend tout autant de plaisir à se laisser glisser sur chacune des vagues de fumée quasi scintillante dans la lumière. Une sculpture mouvante, éphémère qui aura transformé l’expérience en un moment poétique et suspendu, mêlant indéfectiblement le soudain avec toujours.

Violeta Azevedo et Felicia Atkinson

Après cette parenthèse suspendue au théâtre du Vieux St Etienne et un début d’après-midi passé à profiter du magnifique soleil automnal, on se retrouve toutes et tous à vélo pour grimper à la Cité où a lieu le dernier concert du festival. La flûtiste portugaise Violeta Azevedo qui était également invitée par le festival le jeudi pour l’animation d’un workshop Electrify your sound proposant aux musiciens d’instruments à vent classiques de découvrir différents effets sonores par le biais de pédales d’effets appliquée à leurs instruments, commence en effet une collaboration avec Félicia Atkinson, co-fondatrice des essentielles Shelter Press, compositrice électroacoustique et artiste visuelle qu’on aime déjà follement par ici. Cette collaboration, initiée depuis peu, aura lieu sur plusieurs temps entre la France et le Portugal, le concert de cet après-midi en étant juste l’inaugurale étape.

Après cette parenthèse suspendue au théâtre du Vieux St Etienne et un début d’après-midi passé à profiter du magnifique soleil automnal, on se retrouve toutes et tous à vélo pour grimper à la Cité où a lieu le dernier concert du festival. La flûtiste portugaise Violeta Azevedo qui était également invitée par le festival le jeudi pour l’animation d’un workshop Electrify your sound proposant aux musiciens d’instruments à vent classiques de découvrir différents effets sonores par le biais de pédales d’effets appliquée à leurs instruments, commence en effet une collaboration avec Félicia Atkinson, co-fondatrice des essentielles Shelter Press, compositrice électroacoustique et artiste visuelle qu’on aime déjà follement par ici. Cette collaboration, initiée depuis peu, aura lieu sur plusieurs temps entre la France et le Portugal, le concert de cet après-midi en étant juste l’inaugurale étape.

Pour la découvrir, une fois passées les portes de la Cité, on se coule dans les transats installés dans toute la salle (qu’on craint un peu trop propices à la sieste), déjà impatient.es de découvrir de quelle manière les univers des deux artistes vont s’unir et se répondre. Les musiciennes ne tardent pas à émerger discrètement des coulisses et à se glisser silencieusement sur la scène. Des premiers échanges de regards accompagnent les notes de flûte que joue Violeta Azevedo, progressivement modifiées par les pédales d’effets qu’elle a disposées devant elles. En chaussettes, les yeux parfois ouverts, parfois fermés, elle modifie subrepticement les sonorités de son instrument en effleurant doucement les potentiomètres du bout du pied. Comme dans un rêve, les sons se nappent d’un écho discret, d’une reverb cotonneuse et nuageuse qui nous emporte. Face à elle et devant les touches d’un piano à queue, Felicia Atkinson écoute avec une immense attention l’ambient hybride qui se déploie dans nos oreilles. Puis elle rejoint délicatement la danse immobile, accompagnant les développements feutrés de notes douces au piano. Fasciné.es, on se laisse porter.

Sans mot dire, entre les quelques plantes qui habillent la scène, les musiciennes communiquent intensément, les yeux souvent fermés, s’écoutant à l’extrême, construisant ensemble un espace hors du temps par une paradoxale attention au présent. On ne pourra définir ce qui émane d’une composition antérieure et ce qui appartient à l’improvisation in situ, mais le sentiment d’un dialogue constant entre les deux artistes, d’une attention continue à l’autre et ce qu’elle exprime sert de linéament premier à ce paysage sonore qu’on arpente avec elles émerveillé.es.

D’autant plus quand Felicia Atkinson commence à murmurer dans son micro, nous emportant encore plus loin dans ce voyage abstrait qu’on suit les yeux fermés. A tel point que plus tard, on ne voit d’abord pas que Violeta Azevedo a démonté sa flûte et ne souffle plus que dans son embouchure, faisant varier le débit de l’air qui en sort de son autre main. A ses pieds, ses pédales customisées d’herbes, continuent de sculpter les variations ténues qui emplissent l’espace. Malgré sa brièveté (une petite demie heure ?) due à la jeunesse du projet (quelques poignées de jours), le moment passe comme un rêve tant ce travail tout en nuances et en délicatesse, fait de voix chuchotées en plusieurs langues, de notes de piano, de flûte modifiée, de field recordings que Felicia Atkinson lance parfois de son ordinateur, de sonorités électro qui prennent le temps de s’égarer, est de ces respirations qui apaisent les errances chaotiques du monde comme il va. Un magnifique (et prometteur – puisque le projet n’en est qu’à ses prémisses) moment suspendu qui a une nouvelle fois conjugué Maintenant au présent et dont on est aussi impatient que curieux de découvrir les prochains développements.

Ravi.es de cette douce et passionnante clôture du festival, on retrouve l’immense soleil automnal en ne sachant une nouvelle fois que remercier infiniment Maintenant de nous avoir rappelé avec force cette année encore que les présents se partagent.

Photos : l’indispensable et toujours vaillant Mr B.