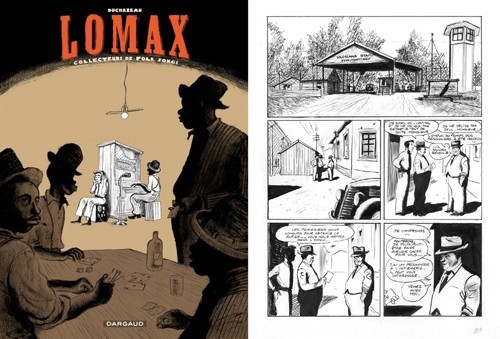

Les chanceux ayant apprécié le très dur et très beau rêve de Meteor Slim en 2008 chez Sarbacane seront ravis d’apprendre que le talentueux Frantz Duchazeau continue d’explorer l’univers du blues des origines avec Lomax, collecteurs de folk songs.

Comme son titre l’indique, il s’agit du récit biographique des pérégrinations musicologiques de John Lomax et de son fils Alan. Mandatés par le congrès américains dans les années trente, les deux gusses ont parcouru le sud profond pour y graver sur cire la musique folk du coin mais surtout les vieux musiciens de blues.

Comme son titre l’indique, il s’agit du récit biographique des pérégrinations musicologiques de John Lomax et de son fils Alan. Mandatés par le congrès américains dans les années trente, les deux gusses ont parcouru le sud profond pour y graver sur cire la musique folk du coin mais surtout les vieux musiciens de blues.

Duchazeau construit son récit avec le talent qu’on lui connait. Les anecdotes ponctuées de rencontres plus ou moins chaleureuses se suivent de manière très fluide. La trame est peut être plus classique que sur Meteor Slim mais son rythme un peu étrange est toujours aussi agréable. Il sait aussi ponctuer savamment les déambulations par d’excellents petits interludes cartoonesques décrivant les paroles des différentes chansons collectées. Un beau récit grave et tendu, où l’étouffant racisme ambiant plombe l’atmosphère en permanence mais où il a la bonne idée de se laisser aller à broder avec bonheur sur les relations entre le père et le fils.

Seul bémol notable, j’ai trouvé que, malgré un noir et blanc toujours aussi seyant, le graphisme était moins maitrisé et plus inégal que sur ses boulots précédents. Notamment sur les références photos retravaillées qui m’ont apparues plus voyantes ici.

Rien de bien grave cependant et l’ouvrage est fortement recommandé que l’on soit un bluesologue averti ou non.

Chez Dargaud, mai 2011, 118 pages, 19,95 €

Ça ne va pas non plus très fort chez la belle bande de paumés de Daniel Clowes. Après la formidable férocité misanthrope de Wilson, il enchaine sans faillir avec un très touchant Mister Wonderful.

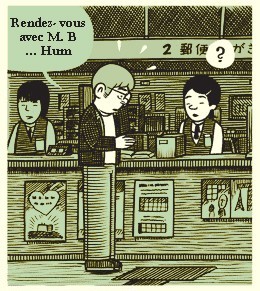

C’est l’histoire d’une dernière chance. Marshall est un quarantenaire en bout de course se rendant à un rendez-vous arrangé par des amis pour qui c’est «sa dernière chance de ne pas finir sa vie seul comme un chien». Alors que ses tourments intérieurs montent en puissance à mesure que les minutes passent dans ce bar anonyme, il va finalement rencontrer Natalie, aux blessures étonnamment semblables au sienne.

C’est l’histoire d’une dernière chance. Marshall est un quarantenaire en bout de course se rendant à un rendez-vous arrangé par des amis pour qui c’est «sa dernière chance de ne pas finir sa vie seul comme un chien». Alors que ses tourments intérieurs montent en puissance à mesure que les minutes passent dans ce bar anonyme, il va finalement rencontrer Natalie, aux blessures étonnamment semblables au sienne.

Contre toute attente et comme l’indique le sous titre de l’édition américaine, Daniel Clowes nous racontera bien ici «a love story». Au fil des péripéties, va naitre entre ces deux exclus du bonheur, la possibilité de quelque chose. Bien évidemment, les violons et les angelots ne seront pas au programme mais tout de même, ils auront quand même droit à la possibilité d’une entente.

Malgré la noirceur de son propos, j’ai toujours trouvé que les œuvres Daniel Clowes faisaient preuve d’une grande tendresse. Parfois bien cachée, certes, mais toujours là quelque part. C’est étonnant de voir qu’ici, elle est beaucoup plus présente qu’à l’habitude sans que cela n’enlève de force à l’ensemble, bien au contraire. Sans effet de manche, Clowes réussit l’incroyable tour de force de transcender l’effroyable banalité de ce que ça raconte pour toucher son lecteur avec la profonde humanité des cicatrices de ce couple de perdants ordinaires. Loin de n’être qu’un simple artifice sarcastique, les incessantes digressions intérieures de Marshall, rendues par une réjouissantes multitudes d’effets de phylactères, ne font que renforcer le lien unissant le lecteur au bonhomme. On finit même l’ouvrage dans un état de sensibilité étonnant.

Le livre est en fait la réunion de strips hebdomadaires publiés à l’origine dans le New York Times. L’auteur a habilement lié le tout en apposant des doubles pages à la puissance renforcée par le format italien. Nouveau coup de maître donc, pour un auteur qui confirme sa place parmi les grands du moment.

Chez Cornélius, mai 2011, 80 pages, 20 €

A ce point de la chronique, les habitués doivent se demander comme est-il possible que mon chouchou ne soit pas le Clowes après ce vibrant concert de louanges ?

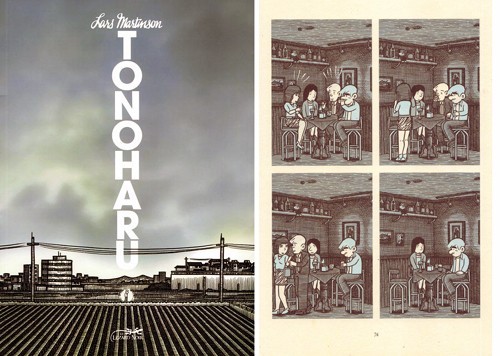

Tonoharu de l’américain Lars Martinson, décroche pourtant la première place du podium mensuel haut la main.

Tonoharu de l’américain Lars Martinson, décroche pourtant la première place du podium mensuel haut la main.

C’est une histoire d’exil largement inspirée de la vie de l’auteur. Daniel Wells est un jeune américain débarquant sans trop savoir pourquoi, dans un petit patelin japonais afin d’y devenir assistant d’anglais. On suivra dans ces chroniques, ses difficultés à comprendre et intégrer une société aux codes étranges et indéchiffrables. Isolement encore accentué par une maitrise totalement approximative de la langue. L’auteur a d’ailleurs eu la jolie idée de ne pas traduire les dialogues en japonais pour nous faire partager le désarroi du héros.

La grande force du livre est de ne jamais céder à la facilité ou à la caricature. La description de la vie quotidienne japonaise est d’une neutralité et d’une finesse étonnante et pourtant le dépaysement est total. Sans exotisme forcé, le livre explore avec subtilité les désillusions et le profond isolement de son héros. D’autant plus que notre Dan est un type aussi maladroit que timide.

Le dispositif graphique est assez étonnant. Le livre est construit en page de quatre cases dans un graphisme alliant petits traits maniaques sur les décors, et rondeurs pour les personnages. Quelque part entre Seth et Chris Ware, son dessin nourri de son expérience en calligraphie est d’une redoutable efficacité malgré une première impression de rigidité. Cela fonctionne tellement bien qu’une fois le volumineux ouvrage ouvert, il se dévore d’une traite. J’ai même été très frustré de découvrir en fin de volume que celui-ci ne regroupe que les deux premiers tomes sur quatre.

Vivement la suite donc.

Chez le lézard noir, mai 2011, 272 pages, 23 €