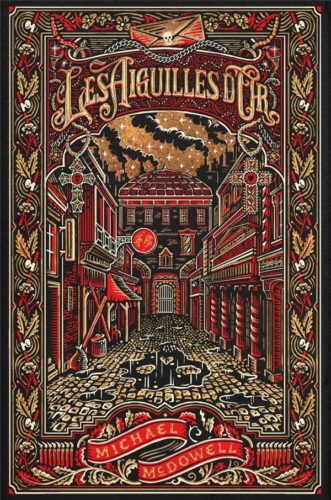

Avec sa couverture entre sang et or (une création Oyarbide Pedro), Les Aiguilles d’Or vaut le détour ! A la faveur d’un état grippal, j’ai englouti en deux jours les 520 pages du nouvel opus de Michael McDowell connu et renommé pour sa saga Blackwater. Les Aiguilles d’or est un roman noir historique, à la limite du fantastique, sorte de thriller social ou encore de témoignage manichéen.

On plonge ici dans le New York trivial et bouillonnant des années 1880. C’est Charles Dickens à la sauce outre-Atlantique : misère, crimes et corruption gangrènent la ville, comme dans Gangs of New York, tandis que luxe, calme et volupté débordent dans les quartiers des familles aisées. D’un côté, la plèbe et ses malheurs, de l’autre, la haute société et ses richesses.

Et pour représenter ces deux facettes du yin et du yang, Michael McDowell choisit d’évoquer la vie dans le quartier huppé de Gramercy Park de la famille Stallworth, diligentée d’une main de fer par l’aïeul, James, juge cruel et impitoyable. Il règne sur sa famille avec autant de froideur que dans son tribunal. Son fils Edward est un pasteur presbytérien dont les sermons sont aussi droits que la justice. Sa fille Marian porte des parures hors de prix, roucoule avec ses amies, femmes de, et semble aussi écervelée qu’une dinde de Thanksgiving. Elle porte un amour tout relatif à ses deux enfants : « Marian Phair avait toujours considéré ses enfants comme des sortes d’ornements. Ils étaient faits de chair, ils avaient parfois une volonté propre, il leur fallait à boire, à manger et de quoi s’occuper, mais du point de vue de leur mère, ils n’avaient d’importance que lorsqu’ils apparaissaient en public à ses côtés, avec de beaux habits et de belles manières. Il y avait eu des moments où la conscience de Marian l’avait assaillie à cause de sa réticence à reconnaître Edwin et Edith comme des créatures dotées d’une âme ou de besoins d’affection ou d’attention quotidienne ; mais elle avait toujours étouffé cette conscience en se disant que, quand les enfants seraient plus grands et auraient développé un peu de conversation, elle leur permettrait de rester plus souvent avec elle. »

De l’autre côté, dans le quartier malfamé du Triangle Noir, la famille Shanks est menée d’une poigne de fer dans un gant de velours par la matriarche Lena la noire. A la tête d’un gang de femmes criminelles, aka ses deux filles et petits enfants, elle survit au beau milieu de ce quartier-cloaque abritant voleurs, assassins, prostituées, avorteurs, fumeries d’opium, établissements de jeux d’argent illégaux. Une Cour des Miracles qu’on situerait actuellement dans les quartiers branchés de Greenwich Village et SoHo de Manhattan. La survie de la famille Shanks est assurée par la corruption, le recel d’objets volés, les avortements des faiseuses d’anges, les faux et usage de faux et toute autre activité criminelle lucrative pouvant lui rapporter quelques dollars. Une pègre locale féminine puissante et discrète.

Un fossé sépare donc ces deux familles, que rien ne devait se faire rencontrer à fortiori. Et pourtant, ce rubicon va être franchi par la volonté farouche du Juge Stallworth d’éradiquer le Mal et les vices de sa ville. Immoralité et criminalité doivent disparaître impérativement de New York, eu égard à ses ambitions de devenir maire. Aidé par son fils et son beau-fils, le juge Stallworth pense pouvoir éradiquer la famille Shanks, incarnation du vice, comme la plus simple mauvaise herbe. Mais contre toute attente, une sombre histoire de vengeance va s’infiltrer pernicieusement dans cette lutte des classes. Et chez Lena Shanks, la vengeance se déguste froide, de préférence au fond d’un cercueil.

Le New York des années 1880 est décrit avec moultes détails (il manque les odeurs pour s’y croire réellement). Les fumeries d’opium (dont émane d’ailleurs le titre) rappellent celles de la série The Knick. Le prologue du roman nous fait d’ailleurs plonger de façon assez brutale dans le décor de la ville : « Pour la mère irlandaise qui errait dans le quartier de Battery Park et dont le nourrisson venait de périr dans ses bras:; pour le boucher italien qui venait de vendre son dernier morceau de viande de cheval avariée aux squatteurs du terrain vague au-dessus de la 80e Rue, et pour tous ceux entre les deux:; pour les pauvres dont la pauvreté était telle qu’ils en mourraient bientôt, pour les criminels dont les actes n’offraient aucune garantie contre la misère à laquelle ils essayaient d’échapper, pour les gens relativement prospères et modérément respectables, pour les gens modérément prospères et particulièrement respectables, et pour les très riches qui n’avaient pas besoin de se soucier de leur respectabilité, l’an de grâce 1882 venait de débuter. »

La presse (et les journalistes) y est dépeinte dans toute sa sournoiserie. Cette dernière s’accommode en effet des malheurs des uns, notamment des miséreux, mais aussi du malheur des autres, n’hésitant pas à rendre ridicule un notable se fourvoyant dans le jeu ou le vice.

Les enfants y sont aussi un peu à la peine : uniquement utiles car représentants d’une descendance dans les familles aisées, ils triment et meurent sous les roues des calèches chez les miséreux. Ou pire ! « Il va falloir être sage, dit Rob avec un sourire. Sinon, on va devoir vous vendre. On vous donnera à un fabriquant de boudins, et il vous jettera dans une grande cuve brûlante pour vous faire fondre jusqu’à ce qu’il ne reste que vos os et vos cheveux, alors on vendre vos os à un monsieur qui les sculptera en petits soldats pour que je joue avec, et on transformera vos cheveux en perruque pour ma sœur. »

Les sentiments humains y sont également dépeints sur ce mode Jekyll and Hyde. Et la tristesse rend parfois une âme froide aussi émue qu’une jeune mariée. On peut avoir toutes les richesses du monde et se faire retourner par les sentiments les plus simples : « Mais le chagrin d’Edward était problématique. C’était une émotion qu’il n’avait pas disséquée. Le choc de découvrir le cadavre de son fils avait causé dans son esprit un premier grand effondrement, et ce seul choc l’avait neutralisé une journée entière. De nombreuses heures s’écoulèrent avant qu’il n’en vienne à penser à Benjamin comme un mort, comme n’appartenant plus à ce monde, à jamais perdu pour Helen et pour lui. C’est alors seulement que les aiguilles du chagrin commencèrent à le piquer aux extrémités, tandis que la grande flèche du choc était encore logée dans son sein . Mais rapidement, l’inconfort de ces aiguilles et de cette flèche fut englouti dans la compréhension de ce que signifiait la mort de son enfant. »

Si le roman démarre lentement, installant tous les personnages et leurs décors respectifs, il devient haletant dans les cent dernières pages. Et au final, ce n’est pas forcément le maître de l’ordre et de la rigueur qui gagne. Les bas-fonds sombres et insalubres ont leur quota de réussite, certes en embuscades et en coups fourrés, mais la lutte des classes (et des sexes) prend ici un tour assez inattendu…

Les Aiguilles d’Or / Michael McDowell

Editions Monsieur Toussaint Louverture

Parution : octobre 2023

520 pages

12,90 €

EAN: 9782381961361

En savoir plus sur le site de l’éditeur