La sélection du mois s’intéresse à l’Histoire. Celle de la Bande Dessinée elle-même. L’épique et la tragique. Mais également celle plus singulière, mêlant horreur et famille dans de troublants entrelacs. On entame avec un petit comparatif entre deux voyages en mémoire. La mémoire de l’art graphique nous intéressant en cette colonne.

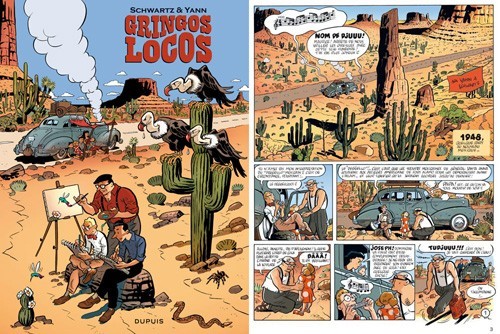

Dans le premier tome du très médiatisé Gringos locos de Schwartz et Yann, les deux auteurs s’attaquent à l’un des événements emblématiques de la Bande Dessinée franco-belge. En 1948, trois créateurs qui deviendront par la suite des monstres sacrés du neuvième art, partent en Amérique dans le fol espoir d’être embauchés par les studios Disney. Maurice de Bevere (alias Morris créateur de Lucky Luke), André Franquin (Spirou, Gaston Lagaffe, les idées noires) s’entassent en compagnie de Joseph Gillain (Jijé repreneur lui aussi de Spirou et créateur de Jerry Spring) et de toute sa famille dans une immense Hudson bridée pour parcourir les États-Unis et le Mexique.

Yann prend l’option de conter cette histoire aux péripéties aussi incroyables que totalement véridiques sur un ton humoristique, burlesque et gentiment irrévérencieux. Les trois auteurs deviennent les héros d’un cartoon endiablé, pimenté de références savoureuses et bourrés de clins d’œil. On y retrouve toutes les anecdotes ahurissantes que l’on avait découvertes lors de différentes interviews avec les auteurs. Franquin achetant de la viande pourrie, afin d’attirer les vautours pour pouvoir les dessiner, Jijé perçant le toit de la voiture pour rendre vivable la traversée du désert, Morris refusant de graisser la patte aux douaniers mexicains… Le récit est très drôle, mené tambour battant et servi de main de maître par la somptueuse ligne claire de Schwartz (l’inspecteur Bayard et la reprise de Spirou : le groom vert de gris déjà avec Yann).

Si le livre a tant fait parler de lui, c’est que les enfants de Jijé et la femme de Franquin se sont d’abord opposés à la publication du livre. Ils se plaignaient de ne pas y reconnaître leurs pères ou mari. Vu l’angle goguenard et volontiers caricatural choisi par le scénariste, ce n’est guère surprenant. Il finit par paraître avec 4 mois de retard, bardé d’un lot assez ridicule d’avertissements divers et «enrichi» d’une peu passionnante interview des descendants. Le plus amusant dans l’histoire, ce sont les petites vacheries glissées dans l’album par Yann.

Un album très réussi, pas toujours très fin certes, mais qui propose une version flamboyante et débridée d’un événement clé dans la carrière artistique de trois géants. On attend le second tome avec beaucoup d’impatience en tout cas.

Chez Dupuis, mai 2012, format 31,5×24 cm, 52 pages, 15,50 €

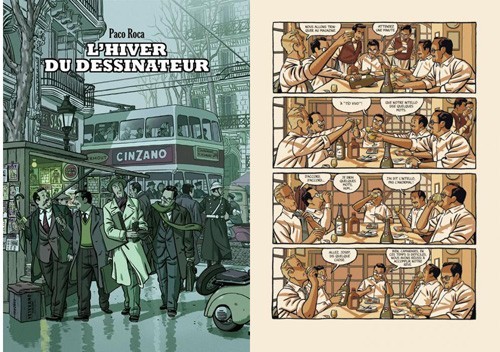

Même si on retrouve aussi dans L’hiver du dessinateur, un dessin en ligne claire somptueux, l’auteur Paco Roca opte scénaristiquement pour l’option totalement inverse. Nous sommes au printemps 1957. Après les horreurs de la féroce répression post-guerre civile, l’Espagne commence à retrouver une activité économique plus stable. Les éditions Bruguera sont un des symboles de ce renouveau. Cette petite entreprise familiale éditant des romans, des livres illustrés et des revues jeunesse très populaires, est l’un des rares a pouvoir offrir un salaire régulier à des dessinateurs plus habitués à l’incertitude et au coup par coup. Malgré ce confort, cinq des auteurs «vedettes» de la maison vont tout quitter, pour tenter la folle aventure de publier Tio Vivo, leur propre revue.

Pour raconter cette aventure Roca utilise une très élégante narration en allers-retours entre deux saisons. L’été 57 et l’hiver 59. L’espoir et le renoncement. Le traitement délicat des couleurs sert d’ailleurs à merveille ce jeu temporel. Il inclut également toute une galerie de personnages réels. Paco Roca a grandi en lisant ces auteurs et cela se ressent à chaque page. Son regard est tendre sans jamais être mièvre. Sans leur faire de cadeau, il arrive à peindre avec la même justesse les éditeurs et les dessinateurs. Si vous n’êtes pas un fin connaisseur de la BD espagnole des fifities, vous risquez d’avoir du mal à les identifier mais Roca a inclus une galerie de portraits en postface pour s’y retrouver et surtout, l’essentiel n’est pas là. Parce que l’histoire de ces hommes marque une étape importante dans l’évolution des rapports entre auteurs et éditeurs et qu’il y a aussi un portrait subtile mais impitoyable de la dictature franquiste.

Une très belle BD, que l’on pourrait penser réservée aux seuls initiés, mais qui recèle suffisamment d’humanité, d’Histoire et d’art pour plaire à tous. Pour achever de vous convaincre, sachez que malgré la mélancolie poignante planant sur l’ouvrage, il est aussi truffé de petites anecdotes très drôles dont surtout les incessantes et formidables filouteries dont était capable l’incroyable Vásquez pour éviter de payer quoi que ce soit.

Chez Rackham, janvier 2012, format 24×17 cm, 124 pages, 19 €

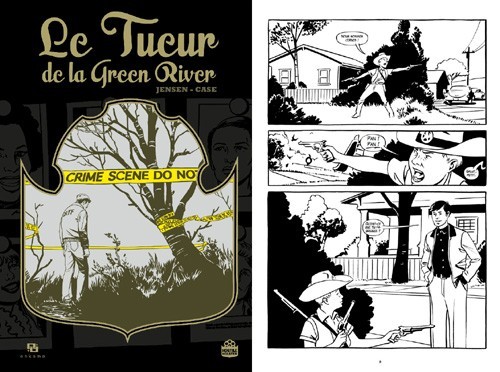

On termine avec un livre délicieusement surprenant. Plus connu pour ses publications jeunesse et manga (Wakfu, Dofus) l’éditeur Ankama se lance dans le récit «polar» sous le label Hostile Holster. Ne vous laissez pas arrêter par la maquette un peu chargée, le tueur de la Green River de Jeff Jensen et Jonathan Case est un ouvrage bien singulier.

Ce récit s’intéresse à l’enquête ayant mené à l’arrestation d’un bien réel, hélas, tueur en série ayant assassiné plusieurs dizaines de femmes dans l’état de Washington pendant les années 80.

Malgré sa terrifiante scène d’ouverture, nous ne sommes pas du tout dans un récit de terreur de type thriller. Ici, le tueur est rapidement démasqué (par des traces ADN mais après presque 20 ans d’investigation). On suivra ensuite en parallèle : des flashbacks narrant la longue et douloureuse enquête ayant mené à cette arrestation, et les tortueux interrogatoires devant permettre de retrouver le plus de corps possibles. Contrairement à ce que l’on pourrait croire, le personnage principal du livre n’est pas du tout l’assassin. Même si l’auteur en réussit une description subtile, oscillant en permanence entre l’effroi et le pathétique, on suivra en fait surtout Tom Jensen, un des enquêteurs de l’équipe. Il se trouve que c’est le père du scénariste. En plus d’une description minutieuse et extrêmement bien construite du réel et laborieux travail des policiers, on a donc le portrait très touchant d’un père. Tout en gardant un rythme remarquable à son histoire, Jensen raconte cet homme dans son entêtement, ses forces, ses doutes, son banal et terrifiant boulot quotidien…

Le dessin en noir et blanc, simple mais précis et expressif de Jonathan Case sied parfaitement à ce «faux» récit policier qui frustrera les amateurs de sensations fortes mais ravira les amateurs de portrait fort et sensible.

Chez Ankama, mai 2012, format 24×16 cm, 240 pages, 15,90€