Des tables avec de jolies nappes à pois, des chaises, des fauteuils… Plus loin des gâteaux faits maison par une équipe de bénévoles enthousiastes, du thé, du café… La salle de concert de l’Antipode MJC semble transformée ce dimanche après-midi. Pour les habitués, rien de très surprenant. Mais pour qui pénètre pour la première fois dans la salle de concert pour cette nouvelle édition de l’Instant Thé, l’ambiance a de quoi surprendre et ravir. Le concept (des concerts le dimanche après-midi à écouter seul, entre amis ou en famille avec gâteaux, thés et cafés) a trouvé moult adeptes et d’aucuns nous glissent ravis « c’est quand même rare de pouvoir aller à un concert avec ses enfants » . Une chouette façon surtout de réchauffer les cœurs en un dimanche pluvieux et de combler tout en même temps oreilles et papilles. D’autant que ce dimanche 15 décembre, la programmation était une nouvelle fois impeccable avec les venues de l’indispensable Matt Elliott et du prometteur Ramona Cordova.

Des tables avec de jolies nappes à pois, des chaises, des fauteuils… Plus loin des gâteaux faits maison par une équipe de bénévoles enthousiastes, du thé, du café… La salle de concert de l’Antipode MJC semble transformée ce dimanche après-midi. Pour les habitués, rien de très surprenant. Mais pour qui pénètre pour la première fois dans la salle de concert pour cette nouvelle édition de l’Instant Thé, l’ambiance a de quoi surprendre et ravir. Le concept (des concerts le dimanche après-midi à écouter seul, entre amis ou en famille avec gâteaux, thés et cafés) a trouvé moult adeptes et d’aucuns nous glissent ravis « c’est quand même rare de pouvoir aller à un concert avec ses enfants » . Une chouette façon surtout de réchauffer les cœurs en un dimanche pluvieux et de combler tout en même temps oreilles et papilles. D’autant que ce dimanche 15 décembre, la programmation était une nouvelle fois impeccable avec les venues de l’indispensable Matt Elliott et du prometteur Ramona Cordova.

Les chansons en liberté de Ramona Cordova

Les chansons en liberté de Ramona Cordova

On se glisse donc entre chaises et fauteuils pour s’asseoir par terre devant la scène. A côté de nous, d’aucuns s’installent avec bambins et assiettes remplies de gâteaux. D’autres se lovent dans des canapés pendant que l’on rajoute des chaises dans la salle.

Les lumières s’affaiblissent progressivement mais restent néanmoins relativement visibles dans la salle pour éviter l’effroi des plus jeunes. Ramón Vicente Alarcón, aka Ramona Cordova (du nom de sa grand-mère) s’installe donc dans la lumière face à nous avec sa guitare.

Moustache généreuse, surmontée par des yeux rieurs et malins, le kid de l’Arizona qui s’est offert 7 ans de ballades à travers le monde, naviguant, parfois fauché, d’un port d’attache à l’autre entre la sortie de ses deux albums (The Boy Who Floated Freely en 2006 puis donc Quinn to New Relationships cette année), dégage cette sorte d’aisance un peu à part. Celle de ceux qui se sont épaissis des couleurs de leurs voyages, de leurs errances.

Pull en laine, surmonté d’un col de chemise (en soie, trouvé dans une poubelle, puis découpé parce que ça faisait joli, nous expliquera-t-il ensuite dans un français encore hésitant mais hilare), guitare rouge en bandoulière, Ramona Cordova est également accompagné sur quasi tous les morceaux par Marina Voznyuk successivement assise sur une chaise devant un clavier ou sur un coussin pailleté à même le sol devant un toy piano.

On est très vite cueilli par la voix de l’Américain, qui rappelle de loin et sans brouillard réverb’ celle de Jonsi de Sigur Ros. Mais c’est surtout cette façon toujours très mélodique de se poser sur des arrangements à la classe discrète qui nous impose un silence attentif. Alors certes, on regrette que le(s) violoncelliste(s) présent(s) sur l’album ne l’accompagne(nt) pas ce dimanche sur scène (il se fait décidément de biens beaux albums à St Brévin les Pins), mais on est quand même bluffé par les petites touches de claviers et de toy piano qui étoffent ces chansons faussement minimalistes, qui même sans violoncelle(s) tiennent toutes seules, sans roulettes.

On est très vite cueilli par la voix de l’Américain, qui rappelle de loin et sans brouillard réverb’ celle de Jonsi de Sigur Ros. Mais c’est surtout cette façon toujours très mélodique de se poser sur des arrangements à la classe discrète qui nous impose un silence attentif. Alors certes, on regrette que le(s) violoncelliste(s) présent(s) sur l’album ne l’accompagne(nt) pas ce dimanche sur scène (il se fait décidément de biens beaux albums à St Brévin les Pins), mais on est quand même bluffé par les petites touches de claviers et de toy piano qui étoffent ces chansons faussement minimalistes, qui même sans violoncelle(s) tiennent toutes seules, sans roulettes.

Le garçon enchaîne sur After All : guitare en picking, mélodie funambule chantée haut perchée pour un morceau tapis-volant qui nous emmène tout en délicatesse vers de nouveaux horizons, ceux tout personnels de leur auteur. Car Ramona Cordova chante une langue secrète, aux titres anglais mais curieuse à l’oreille, une langue mystérieuse qui se donne pourtant immédiatement à la compréhension des sens. Morceaux barrés, sorte de haïkus folk (les mélodies semblent parfois flirter avec des gammes orientales) les compositions de Ramona Cordova sont avant tout des chansons en liberté.

Le public semble apprécier les envolées de ce drôle de trublion, qui entre les morceaux, plaisante sur le temps breton, ses aptitudes de comédien comique ou son dernier concert à Rennes, où contrairement à ce soir, une seule personne était venue l’écouter. Devant la scène, deux petits loups jouent aux billes. Autour, des oreilles attentives.

Le public semble apprécier les envolées de ce drôle de trublion, qui entre les morceaux, plaisante sur le temps breton, ses aptitudes de comédien comique ou son dernier concert à Rennes, où contrairement à ce soir, une seule personne était venue l’écouter. Devant la scène, deux petits loups jouent aux billes. Autour, des oreilles attentives.

Ramona Cordova pouffe, rigole dans un français en cavale et alterne plaisanteries malicieuses et moments suspendus, un peu magiques, où sa voix virevolte, libre et légère. Comme sur ce titre qu’il commence en enroulant le micro autour de ses poignets, le tenant loin de son visage pour un chant fait de roucoulements hypnotiques particulièrement troublant et émouvant. Aussi malgré un titre plus enlevé dont les arrangements aux claviers ne nous convaincront pas tout à fait, on sort de là ravi. Définitivement persuadé que les chansons de Ramona Cordova sont faites de cette sorte de beauté et de force fragiles qui s’immiscent durablement dans les épidermes.

Matt Elliott, désespérément classe

Matt Elliott, désespérément classe

Après une pause ravitaillement (thé, café ou houblon, mais surtout gâteaux pour les gourmands), les épidermes vont fort logiquement de nouveau frissonner. Et sacrément fort pour tout vous dire, avec la prestation, plus qu’attendue, du renversant Matt Elliott [voir aussi l’ interview réalisée avant le set ici]

Quand on rappelle que ce bourricot de Matt Elliott a commencé sa carrière dans les nineties avec de l’électronique oblique et déviante entre Drum’n Bass et expérimentations un chouïa plus ambient made in Bristol et cela sous le nom de The Third Eye Foundation, on souligne déjà que le garçon se joue des frontières et se ballade entre les lignes tirées au cordeau des portées musicales. Depuis 2003, le songwriter s’est ainsi dirigé vers une folk sombre et intimiste qui emprunte autant au minimalisme décharné jusqu’à l’os qu’à la mélancolie, se parant parfois de l’élan des musiques slaves d’Europe de l’est. The Mess we made en 2003 donnait déjà le ton, puisque sans abandonner totalement les bouleversements rythmiques de la drum’n bass, Matt Elliott y déroulait un songwriting habité et surprenant sur un album à l’étonnante cohérence malgré la variété de ses ambiances.

Suivirent trois disques de dark folk tourmentée et vénéneuse, marqués par l’imagerie développée par Uncle Vania sur les pochettes, la trilogie Songs, parue chez Ici d’ailleurs. Morceaux désespérés, à la sensibilité à vif et aux développements sublimés, s’y déploient et y brûlent, à froid, d’une obscure clarté. A Broken Man, en 2012, n’arrangera rien. D’une sincérité encore plus dépouillée, l’album tord nos cordes sensibles et nos cœurs finissent totalement essorés par la voix grave du songwriter. On parlait plus haut des talents de funambule de Matt Elliott, s’affranchissant des frontières musicales. Avec son dernier effort, plus apaisé, Only Myocardial Infarction Can Break Your Heart (2013), le musicien anglais mêle tout ensemble guitares méditerranéennes (entre flamenco hispanisant et rebetiko grec), envolées slaves plombées et songwriting classe. Et s’offre même un titre de 17 minutes en guise d’ouverture de l’album.

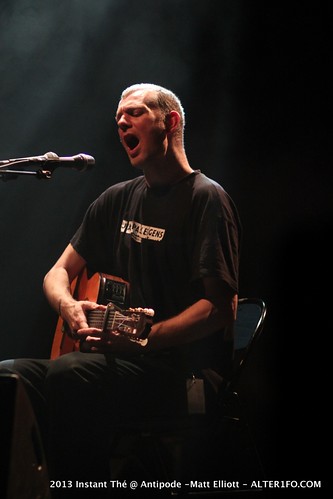

Si l’on se souvient bien, c ‘est d’ailleurs avec ce premier morceau que le Nancéien d’adoption entame son set. Assis au centre de la scène, avec son t-shirt Mendelson (J’aime pas les gens), le garçon déroule arpèges à la guitare acoustiques avec une classe démesurée. Sa voix, profonde et aride comme les cales d’un navire ayant bourlingué sur des mers lointaines et isolées, racle déjà nos cœurs comme un éboulis de rochers dévalés le long d’une montagne.

‘est d’ailleurs avec ce premier morceau que le Nancéien d’adoption entame son set. Assis au centre de la scène, avec son t-shirt Mendelson (J’aime pas les gens), le garçon déroule arpèges à la guitare acoustiques avec une classe démesurée. Sa voix, profonde et aride comme les cales d’un navire ayant bourlingué sur des mers lointaines et isolées, racle déjà nos cœurs comme un éboulis de rochers dévalés le long d’une montagne.

Les arpèges, comme la mélodie, s’y font pourtant curieusement lumineux. Du moins dans un premier (long) temps durant lequel cette lente progression prend le temps de nous hypnotiser, soulignée avec élégance par les arrangements tout en subtilité de David Chalmin à la guitare électrique (à gauche) et de Jeffrey Hallam (à droite) à la contrebasse. Ainsi que par les percussions tout en délicatesse de Raphaël Séguinier (batterie et autres percussions, dissimulé derrière la contrebasse).

Mais après un retour de la longue suite d’arpèges à la guitare acoustique, la machine s’emballe soudainement. Les glissements sur les caisses claires deviennent claquements secs. Tels une pluie de pierres ricochant entre nos lobes cérébraux. Devant, la contrebasse se met à rugir, malmenée de main de maître par Jeffrey Hallam qui la renverse, la caresse puis la rudoie, tordant ses cordes à l’aide de doigts crochets, frappant même son corps de légers coups d’archet, avant de racler ses cordes en grincements possédés.

Il en sera de même des premiers titres du set, tous tirés du dernier album de l’Anglais. Chacun commence par un moment apaisé, durant lequel la mélodie, complexe, a le temps de se déployer pleinement entre nos oreilles, délicatement accompagnée par des arrangements à l’obscur éclat. Sur ces premiers morceaux, les tonalités amères sont comme voilées par l’instrumentation lumineuse.

Il en sera de même des premiers titres du set, tous tirés du dernier album de l’Anglais. Chacun commence par un moment apaisé, durant lequel la mélodie, complexe, a le temps de se déployer pleinement entre nos oreilles, délicatement accompagnée par des arrangements à l’obscur éclat. Sur ces premiers morceaux, les tonalités amères sont comme voilées par l’instrumentation lumineuse.

Avant que de nouveau, l’on soit projeté au cœur d’un magma violent et incandescent, fait de voix mêlées (Matt Elliott boucle ses voix et est également accompagné par les chœurs de Jeffrey Hallam et David Chalmin) charriant des morceaux de lave en fusion, les grondements plaintifs de la contrebasse et les dérèglements percussifs de la batterie. On ressort de chacune de ses tornades soniques essorés par tant d’intensité. La cover I put a spell on you de Screamin’ Jay Hawkins, sublimée par des arpèges à la guitare du feu de dieu, poursuit le travail de sape entamé par le quatuor et nous cueille elle aussi dans les grandes largeurs. Again, également sur le dernier album, finit de nous convaincre : Only Myocardial Infarction Can Break Your Heart, même si moins sombre que le précédent (mais était-ce finalement possible ?), est résolument un grand disque.

Quelques anciens titres se glissent pourtant dans la playlist, parfois accompagnés par une énorme flûte à bec (ténor ou basse ?) jouée par le batteur (ou plus petite résonnant au souffle de Matt Elliott) ou par des notes au Wurlitzer. On retiendra pour notre part un The Kursk bouleversant.

Quelques anciens titres se glissent pourtant dans la playlist, parfois accompagnés par une énorme flûte à bec (ténor ou basse ?) jouée par le batteur (ou plus petite résonnant au souffle de Matt Elliott) ou par des notes au Wurlitzer. On retiendra pour notre part un The Kursk bouleversant.

Matt Elliott nous prévient pourtant au début du morceau : une de ses cordes est sur le point de rompre. On se dit naïvement que le musicien bridera logiquement un peu de son intensité. On a tout faux. Tandis que l’archet de Jeffrey Hallam produit des grondements sourds sur sa contrebasse et que Raphaël Séguinier les renforce à l’aide de ses mailloches, l’Anglais nous achève en reproduisant à lui seul un chœur complet aux résonances slaves, en bouclant sa voix avec une virtuosité impressionnante. « It’s cold I’m afraid/ It’s been like this for a day/ The water is rising and slowly we’re dying / We won’t see a light again / We won’t see our wives again » répète cette multitude de voix, poignantes en diable. Vous avez presque, par moments, l’impression de voir l’eau qui monte et cette multitude d’êtres pris au piège chantant leur désespoir. Alors une nouvelle fois quand le morceau s’achève, les applaudissements se font tonnerre et salve dans la salle.

Le rappel, pour lequel Matt Elliott revient seul sur scène, ne calmera en rien les enthousiasmes. La reprise de Bang Bang (de Cher -écrite par Sonny- et remise au goût du jour par la version de 1966 de Nancy Sinatra) se pare d’arpèges hispanisants et est une nouvelle fois sublimée par un chant habité et bouleversant.

Le rappel, pour lequel Matt Elliott revient seul sur scène, ne calmera en rien les enthousiasmes. La reprise de Bang Bang (de Cher -écrite par Sonny- et remise au goût du jour par la version de 1966 de Nancy Sinatra) se pare d’arpèges hispanisants et est une nouvelle fois sublimée par un chant habité et bouleversant.

Le morceau alterne entre douceur délicate et emballement rythmique accompagné par des chœurs bouclés et les cordes de la guitare grattées comme celles d’une mandoline. Le titre s’achève par un chœur « en solo » à nouveau poignant. Dans la salle autour de nous, les épidermes peinent à s’en remettre. On sourit. Only Myocardial Infarction Can Break Your Heart écrivait le songwriter. Permettez-nous d’en douter.

Photos : Caro