Quand on a su que le concert de Laetitia Shériff à l’Antipode qu’on attendait déjà avec une indécente impatience se jouerait en version septet avec une section cuivres le samedi 11 décembre, on a littéralement fait la danse du feu. D’abord parce qu’on est immensément ravi d’enfin retrouver la musicienne sur une scène rennaise (et dans l’écrin de la grande salle de l’Antipode, qui plus est !), ce dont la crise sanitaire nous a (bien trop !) longuement privé. D’autre part parce que Stillness, son dernier album en date, intègre, à la fois nerveux et élégant, tout aussi furieusement désespéré que doux et salvateur, nous a retourné et les sangs et le cœur. Enfin parce que pour cette tournée toute chamboulée, les dates avec les cuivres en live se comptent sur les doigts d’une main schtroumph (qui n’a que quatre doigts, comme chacun.e sait). Autrement dit, ami.e.s rennais.es, nous sommes de vrai.e.s veinard.e.s.

D’autant que le concert à l’Antipode de Lætitia Shériff nous a donné la très chouette occasion de retrouver la musicienne en chair et en os pour discuter à bâtons rompus de la sortie en pleine pandémie du merveilleux Stillness (chez les fidèles Yotanka) comme si on s’était quitté la veille. Par une soirée d’hiver glaciale, au coin du feu de La Pie Muette et de son accueil si chaleureux (merci à eux), on en profite pour également retracer les méandres d’une tournée particulièrement chamboulée, le tout au milieu des effluves de plus en plus marquées de fromages (le mardi c’est raclette !). Avant de lancer les micros, on en a quand même profité pour parler de ceux qui nous sont chers (coucou Shannon, Guillaume, la belle équipe de Vicious Circle et Abus Dangereux… on pense à vous !).

On avait promis de ne pas faire trop long. On s’est un peu loupé. Tant mieux. Parce que c’est un bonheur d’écouter Lætitia parler. Et parce que cet album et la tournée qui l’accompagnent invitaient à se retrouver, soi-même et ensemble, on est ravi de partager le moment avec vous. En vous souhaitant de prolonger le plaisir de l’écoute du disque en live sur la scène de l’Antipode. Lætitia est de ces artistes rares, dont la sincérité, le talent et la précision forcent le respect. Ces quelques minutes gagnées sur l’obscurité en sont une nouvelle preuve.

[alter1fo] Tu joues samedi à l’Antipode. C’est en plein milieu de la tournée. Ça fait quand même longtemps qu’on ne t’a pas vue en concert à Rennes. Comment appréhendes-tu ce retour à l’Antipode ?

[Lætitia Shériff] Oui, c’est vrai ça fait super longtemps (rires) ! C’était dans le monde d’avant. Ce n’est pas que ça ne me fait pas fait grand-chose. Mais c’est quelque chose qui est assez naturel de jouer dans ta ville. Sur Rennes, il y a une telle bienveillance des gens par rapport à mon parcours qu’il n’y a aucune appréhension. C’est comme si je savais déjà que ça allait bien se passer. Cela dit, ça va être une formule particulière. Donc c’est peut-être davantage ça qui va me chambouler.

Peux-tu nous expliquer cette formule particulière ? De quoi s’agit-il et d’où vient-elle?

Pendant le confinement, on n’a pas du tout été au point mort. En revanche, concernant la tournée, si. On ne pouvait pas faire de concert. A ce moment-là, il y avait déjà le projet du power trio [guitare-basse-batterie]. Il y a même eu des résidences pour le travailler.

Tu as même fait deux résidences, je crois…

Oui, on en a fait deux, une au mois de novembre et une autre au mois de janvier, ce qui nous a quand même permis de nous préparer aux conditions sanitaires qui étaient déjà annoncées. C’est-à-dire le public assis, masqué, une petite jauge, le couvre-feu, etc…

Je dis ça parce que ça peut par exemple jouer sur le temps du set [pour rentrer avant le couvre-feu]. Ça peut également jouer sur l’adaptation de certains morceaux… Si on fait plutôt du cabaret ou plutôt du rock… On a décidé de faire du rock !

On a donc monté un set un peu plus court mais en privilégiant tous les morceaux de Stillness (enfin pas tous, mais en tout cas pas mal). Le temps de résidence nous a aussi permis de nous mettre au jus des normes sanitaires avec l’équipe technique du BBC [Normandie] pour la première en l’occurrence.

Enfin, on en a profité pour mettre en place une scénographie. J’ai demandé à mon amie Audrey Losque-Robert (qui travaille pour la structure Zarmine qui fait les décorations, la lumière, toutes les installations lumières des Transmusicales, des Vieilles Charrues…) si elle pouvait penser à faire une scénographie pour démédicaliser un peu le côté masqué, assis, etc. Elle s’est penchée là-dessus.

On a essayé ça au mois de novembre. Et il se trouve qu’au mois de janvier, la personne qui l’accueillait à la lumière (parce qu’il fallait aussi mettre tout ce travail en lumière) l’a laissée à la console. Entre-temps, elle a donc fait une formation lumière.

Voilà à quoi ont servi ces deux résidences. Il s’agissait aussi d’avoir beaucoup d’imagination et de se projeter sur des choses qu’on savait faire sans être trop perturbés par ce qui se passait.

Quand le doigt géant qui est arrivé au mois de juin a appuyé sur « on », on a pu recommencer à faire des dates. Et c’était donc avec la formule en power trio. Mais entre-temps, entre ces résidences du mois de janvier jusqu’au mois de juin, il y a aussi eu des discussions avec François Levallet des Tontons Tourneurs concernant la suite…

Il avait eu écho d’une proposition venant du programmateur des Rockomotives à Vendôme. Ce dernier avait vu la session filmée [la Session Sourdoreille a été tournée pour accompagner la sortie de Stillness en novembre 2020, puisqu’il ne pouvait être question de concerts, du fait de la crise sanitaire] avec les cordes, le mellotron et Thomas Poli. Lors de cette session, on était sept sur deux titres People Rise up et We are you (enfin, sur We are you, on était trois). Le programmateur des Rockomotives a donc demandé à François si la formule à sept allait exister.

Vous ne vous étiez pas posé la question ?

(réfléchit) J’avais d’autres envies, mais là c’était bien ciblé sur cette envie de voir une autre formule. C’était aussi pour faire quelque chose de spécial pour les 30 ans du festival. Par conséquent, j’ai réfléchi.

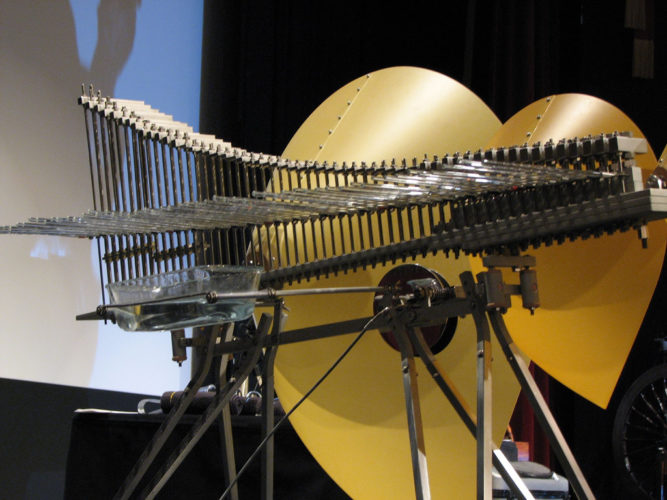

Dans les cordes, il y avait Carla Pallone et Christelle Lassort qui sont des musiciennes très très occupées [Carla Pallone -entre autres- avec Mansfield.TYA] et Monsieur Nicolas Méheust au mellotron. Je me suis dit qu’en termes de disponibilités, ça allait être un peu compliqué. J’ai pensé que les cordes sur scène pouvaient aussi être compliquées. C’est plus complexe avec des guitares électriques, du son amplifié. Alors je me suis dit pourquoi ne pas envisager de demander à Clément Lemennicier qui a joué les cuivres que j’ai composés [sur l’album] s’il ne pouvait pas trouver d’autres cuivres et puis essayer de faire une section cuivres. C’est ce qui a été fait. Et là on en arrive à la troisième résidence du mois de septembre (rires) !

On a essayé cette formule-là juste avant Vendôme. On a fait une petite crash test chez notre tourneur qui a un festival qui s’appelle le Palma Festival à Mondeville, à côté de Caen. Normalement, au départ, nous étions censés faire l’inauguration de la salle de l’Antipode au mois de septembre [mais l’inauguration a été repoussée fin octobre]. De fait, pour remplacer, pour essayer les choses et pour ne pas perdre le bénéfice de cette résidence, on a joué chez les Tontons Tourneurs. Avant de jouer aux Rockomotives le 29 octobre pour les 30 ans du festival et chez les Rennais de l’Antipode samedi !

Comment as-tu vécu ces premiers concerts avec les cuivres ?

C’était génial. La première fois, à Palma, c’était presque comme une sorte de renaissance… En plus, Thomas Poli y intégrait le set puisque le line-up live « normal », c’est Nicolas Courret à la batterie et Xavier Rosé des Totorro à la guitare et à la basse et moi à la guitare et à la basse.

Sur la tournée, la formule ponctuelle sera donc à quatre avec Thomas Poli en plus, autrement dit à trois guitares et une batterie, avec en plus les cuivres. Là, [à Palma], c’était l’occasion de retrouver Thomas avec nous et de découvrir autre chose. J’ai un peu traqué. Parce que c’est la première fois que j’écris pour des cuivres et je ne savais pas du tout ce que ça allait donner en termes de rendu.

Sur la tournée, la formule ponctuelle sera donc à quatre avec Thomas Poli en plus, autrement dit à trois guitares et une batterie, avec en plus les cuivres. Là, [à Palma], c’était l’occasion de retrouver Thomas avec nous et de découvrir autre chose. J’ai un peu traqué. Parce que c’est la première fois que j’écris pour des cuivres et je ne savais pas du tout ce que ça allait donner en termes de rendu.

En fait, on a essayé de mélanger ça de façon équilibrée et de faire vraiment le show à sept. Les cuivres ne vont pas faire des allers retours. Quand ils seront là, ils seront vraiment là avec nous. On a travaillé des arrangements sur d’autres morceaux. Sur scène, le sentiment que je ressens, c’est d’être complètement embarquée par six autres musiciens. D’ailleurs, sur deux morceaux, je lâche même ma guitare (à laquelle je suis bien accrochée d’habitude !). C’est que ça va, je pense ! Je ne me tripote pas trop les cheveux. Mais je ne fais pas trop de pas de danse non plus (rires). Enfin pour l’instant…

J’adore les compos que tu as faites pour les cuivres justement. Comment est-ce que ça s’est passé quand tu as composé pour les cuivres : c’était une sorte d’allers-retours, ou c’est toi qui as pensé les choses avant ?

Au départ, j’ai entendu les cuivres dans ma tête. Des fois, il y a un côté un peu mystique (rires). Tu entends des choses. Notamment pour Ashamed, j’entendais un clairon de fin de bataille.

Vraiment, j’utilise des outils à la portée de tout le monde : ici GarageBand avec des simulateurs d’instruments acoustiques. Je me suis penchée là-dessus. Pour chaque morceau avec les cuivres, à chaque fois, il y avait une petite histoire, une envie, quelque chose qui était symboliquement assez fort pour pouvoir l’intégrer dans le morceau sans squeezer tous les overdubs qu’on avait faits avec Thomas.

J’ai attendu qu’on ait justement fait tous les arrangements post-enregistrements avec Nicolas Courret pour pouvoir poser ces cuivres. Parce que généralement quand tu es dans cette période-là d’arrangements (même s’il faut s’arrêter un moment) ça t’inspire d’autres choses.

Pour We are you, c’était plus une envie de… Ça parle de batailles, beaucoup, quand même, mes histoires ! Je trouve que les cuivres, symboliquement, ont toujours ce truc-là de grandeur, de choses qui viennent te taper au milieu du front (elle mime le geste). Pour We are you, c’est davantage un combat. Il y a des gens qui trouvent ça un peu oriental, d’autres un peu mariachis, etc. Je m’amuse des retours que j’ai, finalement, parce qu’à la base, c’est vraiment la grosse battle entre la nature et les hommes ! C’est à Dame Nature de décider qui elle va évincer de la bataille. Donc j’avais besoin de gros cuivres.Au début je me suis inspirée de Taxi Driver. J’aimais bien ces grosses montées qui arrivent et qui emportent tout, des vagues de cuivres… je ne sais pas comment on appelle ça. Bien entendu, je n’ai pas le talent de Bernard Herrmann. Mais je suis toujours pas mal inspirée par les musiques de film quand même.

Sur Big Sur, quand les cuivres interviennent, ils rejouent des voix que j’avais déjà en tête et que j’avais chantées. J’avais envie qu’il y ait un doublage des cuivres, comme un duo. J’avais aussi envie de quelque chose qui sonne le glas, mais sans qu’il y ait trop de dégâts… Il y a un côté moins guerrier que sur les autres morceaux.

A l’enregistrement, après les overdubs, je présente donc tout ça à Clément Lemennicier qui vient pour une seule journée de studio. J’ai l’impression qu’avec mon logiciel, même s’il est à la portée de tous, il y a quand même une part professionnelle et que je vais pouvoir lui filer mes partitions (parce qu’il y a une partie partition) sauf que j’ai complètement raté mon coup ! C’est très technique, mais je n’avais pas mis de « top » au début de mes partitions. Clément a dû tout réécrire.

Il faut juste savoir qu’il a fait un truc formidable : il a tout réécrit à la lettre ! Alors qu’à la base j’ai quand même fait les arrangements avec un ordinateur, un clavier… Effectivement, il y a des intentions aussi, mais il les a toutes réécrites. C’était compliqué au niveau de mon planning. Je ne pouvais pas être là pendant la session de l’enregistrement donc c’est Thomas Poli qui l’a enregistré et il se trouve que j’ai découvert les cuivres seulement après. Ils ont tout enchaîné.

La claque !

La claque !

Je me suis pris une claque, oui ! Je me suis beaucoup excusée auprès de Clément parce que je trouvais que ce n’était pas pro, de me planter autant alors qu’il n’avait qu’une journée à nous consacrer. Je crois aussi que c’est quelqu’un d’extrêmement minutieux, très précis, et que c’était important pour lui de réécrire.

C’était important qu’on discute aussi de ce que c’est que d’écrire pour des cuivres. C’était très intéressant et j’ai envie de recommencer. Sur le coup, je me disais : « mais qu’est-ce que tu as fait ! Tu es partie dans un gros chantier et tu n’arrives pas à aller jusqu’au bout. Il y a quand même un respect à avoir pour les gens qui viennent jouer sur ton disque ! » J’aime bien quand les choses sont prêtes, notamment pour ça.

Mais c’était une expérience de dingue et c’est pour cela que je lui ai ensuite demandé à lui de monter cette section cuivres.

J’ai lu que sur ce disque (mais je ne l’ai pas lu partout, alors je te laisse me dire si c’est le cas) tu avais envie de jouer moins de basse et plus de guitare.

Pas forcément. J’ai joué beaucoup de basse sur le disque. Thomas a joué beaucoup de guitares aussi. C’est plus au moment de la composition que j’ai beaucoup joué à la gratte. J’aime jouer des deux très honnêtement.

Thomas ne pouvait pas être sur la tournée. On ne pouvait pas partir tous les deux. On est parent et il fallait que quelqu’un reste avec notre enfant. En discutant, Thomas et moi, on a pensé à mon ami Xavier Rosé qui joue dans Totorro (par conséquent pas dans les différents projets qui sont proposés par les autres membres de Totorro actuellement [notamment le ciné-BD-concert Fabcaro ou le super groupe avec Ghislain Fracapane Do it later] mais il fait partie du band depuis le début).

J’aime tellement son côté « socle » à la basse ! Je me suis dit que Xavier Rosé et Nicolas Courret ensemble, ce serait quelque chose de très solide grâce auquel je pourrais passer à la guitare pour jouer mes morceaux.

Mais il y avait aussi quand même l’envie de jouer les guitares de Thomas sur scène. Moi, je suis incapable de les jouer, notamment tous les overdubs dont je parlais, tous les petits gimmicks pour agrémenter le son du power trio justement. Afin que ce ne soit pas non plus « craam craam » tout le temps, mais pour qu’il y ait quand même des notes mélodiques, des envolées, des saturations…

Alors Xavier a bûché pendant tout le long du confinement. Je peux vous dire que ça a parlé matos bien sec, mais aussi d’intentions, de sa place et tout ça… J’avais aussi le fantasme de faire des morceaux double basse ou double baryton… Il y en aura double guitares barytons, voire même trois barytons sur scène.

Alors Xavier a bûché pendant tout le long du confinement. Je peux vous dire que ça a parlé matos bien sec, mais aussi d’intentions, de sa place et tout ça… J’avais aussi le fantasme de faire des morceaux double basse ou double baryton… Il y en aura double guitares barytons, voire même trois barytons sur scène.

Et finalement, on a un peu éclairci le set sur scène et maintenant, on joue beaucoup guitare-guitare avec Xavier. Je joue la moitié du set à la basse aussi.

Quand tu composes sur la guitare, il y a beaucoup d’open tunings ?

J’ai piqué une guitare en open tuning à Thomas, notamment pour faire Stupid March. Et aussi sur Pamper Yourself, pour m’aider à faire un peu de picking. Mais sinon, non, je me suis plutôt servie de l’accordage normal, standard. Après pour composer, la guitare c’est vraiment l’idéal.

Ce qui s’est passé, c’est qu’au départ de Stillness, j’ai passé beaucoup de temps toute seule avec deux amplis. J’ai pris deux Hi-Watt, une tête cinquante et une tête cent, je me suis enfermée au studio Balloon, le studio de répétition, pendant plusieurs mois pour faire mes petites démos, mes petits sketches. J’ai joué très très fort.

Ça faisait quand même pas mal de temps que je n’avais pas joué pour moi. J’avais pas mal de choses à mettre en son, à mettre en relief, des choses que j’avais maquettées avec mon téléphone, gratouillées à gauche à droite. C’était important pour moi de redécouvrir le son de la guitare. Je ne me suis pas trop attelée aux textes. C’est pour ça que j’ai beaucoup dit que j’avais envie d’un album à guitares. Je n’avais pas envie de m’éparpiller à faire du clavier, à faire de la basse, etc… J’ai joué un peu de batterie pour me faire plaisir. Voilà. Après j’ai tout rassemblé pour envoyer ça à Nicolas Courret et Thomas Poli. Ensuite on est allé en répétitions, on a structuré. Puis on a enregistré.

Vous avez fait le choix de l’enregistrement live…

Oui, comme pour Pandemonium, Solace and Stars. Parce qu’on a l’habitude de jouer ensemble. Parce que je leur fais confiance aussi, et qu’ils me font confiance. Il n’y avait pas encore les textes, il n’y avait pas tout. Mais on savait qu’il fallait trouver des formes qu’on connaissait bien, comme une suite au ep The Anticipation. On avait déjà une vision de ce qu’on avait envie d’avoir pour la suite.

On a fait ça en trois fois cinq jours, je crois, à des horaires de bureau. Parce que quand on est musicien et qu’on devient parent, ce n’est plus la même donne ! Mais en même temps ce n’est pas mal parce que tu vas à l’essentiel. Le soir quand on rentrait (Nicolas dormait chez nous), on se préparait, on écoutait des choses qui nous inspiraient. Et on avait très envie d’être au lendemain. Le choix du live quand tu te sens à l’aise avec des musiciens, avec tes instruments et avec la musique que tu fais, c’est quand même vraiment le pied !

Je suis forcée maintenant de te demander ce que vous écoutiez…

On a beaucoup écouté Low. Alors que l’album ne sonne pas comme Low, surtout les dernières productions bien hardcore. Je préfère les premières personnellement. D’ailleurs quand j’ai pu réécouter de la musique pendant les confinements, j’en ai profité pour replonger dans les premiers albums que je ne connaissais pas.

On a écouté les Beatles. Mais vraiment la totale. Je disais qu’on avait envie de retourner en studio le lendemain parce qu’il y a un truc tellement libre chez les Beatles (même si on sait que ce sont des mois et des mois de studio chez Abbey Road et que ce sont les Beatles) … Il y a une liberté, une émancipation, de toutes les époques, de leurs jeunes années, avec des choix d’arrangements, de sons, de structuration d’un morceau. Moi j’ai des morceaux A-B-A-B, couplet-refrain couplet-refrain, forcément. Mais le fait de pouvoir injecter des choses qui déboulent comme une météorite au sein d’un morceau je trouve ça dingue et très inspirant. Et cela, sans que ce soit du rock progressif ou des choses un peu plus compliquées à écouter.

On a aussi écouté Sunn O))). Que dire ? Je les ai vus pour la première fois de ma vie en live et j’ai été embarquée, je ne sais pas où, je ne sais pas combien de temps. Il y a une fidélité au dieu du son et du massage chez eux (rires) qui est quand même assez dingue. Je trouve qu’il y a une intensité qui, vraiment, à première vue, n’est pas accessible à tous. Mais je pense que cette expérience devrait être vécue par pas mal de gens. Il y a le truc sensationnel du départ où on se demande si on va avoir les tympans explosés, etc. Mais non. Mais bien sûr que non. Ce n’est pas possible. Ils sont joués dans des salles de musiques actuelles. Ils ont par exemple joué au 106 à Rouen (c’est là où je suis allée les voir).

J’ai lu une interview de Steph O’Malley sur comment voyage le son. Ça dépend vraiment de comment tu te positionnes dans l’espace, mais aussi, je trouve, de comment tu te positionnes dans ta tête. C’est-à-dire que tu peux avoir plein d’appréhensions, en te demandant justement si tes tympans ne vont pas exploser, si ça ne va pas être trop chiant parce qu’il n’y a pas de chanteur ou de chanteuse, si… etc. Mais c’est vraiment dans la tête. Et ton positionnement dans l’espace est hyper important.

Stephen O’Malley disait que quand tu entends un son en dehors d’une maison et qu’ensuite tu te rapproches, tu peux avoir plusieurs lectures. Ça peut être quelque chose de très violent à l’intérieur de la maison mais qui te parait très doux à l’extérieur, de là où tu es. Il y a un truc vraiment mental. J’aime bien cette idée-là de sortir de son confort.

Parce que, en tant que musicien ou musicienne, ça peut arriver d’être dans une sorte de confort car tu as peur de dépasser une limite que tu trouves confortable. C’est en ça que Sunn O))) m’a beaucoup inspirée. C’est-à-dire que je sors de ma zone de confort et j’essaie d’aller ailleurs. Ce qui se ressent peut-être un peu plus dans nos lives maintenant je crois… Enfin, pas sur les premières dates, bien sûr.

Il faut le temps de se rôder.

Oui, et puis je pense qu’au mois de juin, on était tous très perturbés. Il n’y a pas d’autre mot. Ou si ! « Rouillés » (rires).

On a aussi écouté Anna Von Hausswolff qui a fait les premières parties de Sunn O))). Mais c’est surtout deux morceaux que j’aimais d’elle. Parce qu’elle aussi est sortie de sa zone de confort. A la base, elle est plutôt organiste et elle a fait une tournée à la guitare, qui n’a pas duré longtemps malheureusement à cause de la crise sanitaire. J’aurais bien voulu voir ça. [Nous ne nous en doutons pas mais le même soir, l’artiste sera privée de concert à Nantes par des intégristes religieux.]

Tu disais que c’était difficile parfois de sortir de sa zone de confort mais que c’était important quand on était musicien. Qu’as-tu trouvé pour sortir de ta zone de confort?

Le temps qui passe. Il n’y a pas mieux. Parce que tu as le temps, entre guillemets, de rêver, de fantasmer quelque chose qui n’existe pas encore. Justement, c’est en écoutant les autres, en écoutant les mots des autres aussi, ou ce qui se passe autour de toi que tu peux réussir à sortir de cette zone de confort. C’est-à-dire que tu rêves, tu fantasmes le moment où tu vas reprendre tes clous… Bien que les miens ne soient pas enfermés dans un placard. Je le répète, je n’habite pas dans un placard dont je ressors tous les six ans. !

Le temps qui passe. Il n’y a pas mieux. Parce que tu as le temps, entre guillemets, de rêver, de fantasmer quelque chose qui n’existe pas encore. Justement, c’est en écoutant les autres, en écoutant les mots des autres aussi, ou ce qui se passe autour de toi que tu peux réussir à sortir de cette zone de confort. C’est-à-dire que tu rêves, tu fantasmes le moment où tu vas reprendre tes clous… Bien que les miens ne soient pas enfermés dans un placard. Je le répète, je n’habite pas dans un placard dont je ressors tous les six ans. !

Ça te permet vraiment d’arriver avec une idée de ce que tu voudrais entendre et qui n’existe pas encore. Tu te retrouves toujours face à des choses que tu as l’habitude de faire et qui te rassurent quelque part. J’aime beaucoup travailler toute seule au départ parce que j’aime bien me mettre en danger, essayer des choses et puis être mon propre juge. Me dire un moment, ça je mets de côté.

Pour sortir de sa zone de confort, il y a le temps, il y a ce que tu vas apprendre sur toute une période, les gens que tu vas rencontrer, qui vont te faire travailler d’autres choses si tu travailles pour d’autres personnes…

Il y a aussi la zone de confort de nos vies qu’on a envie de dépasser. Je pense que j’en avais vraiment besoin pour ce disque-là. Je me suis aperçue que je m’enfermais, que je commençais à m’endormir. Pas complètement. Mais sur des sujets que j’avais peur d’aborder, par protection finalement. C’est un parallèle entre la zone de confort musicale et dans la vie…

Alors pour quelles raisons as-tu choisi d’appeler l’album Stillness ?

Pour plein de raisons. A chaque fois que je me mets à expliquer pourquoi, je parle des sons immobilisants, un projet que j’aimerais faire avec des instruments un peu bizarres qui m’a été inspiré par un concert avec Olivier Mellano dans une église il y a longtemps. C’est Olivier qui a utilisé l’expression.

J’avais été écouter du cristal Baschet. Le concert était hyper chouette. Les gens ne bougeaient pas. La personne qui jouait était hyper pédagogue. Elle était vraiment magnifique (je ne me souviens plus de son nom). Elle était formidable : elle passait d’un registre classique à un registre plus moderne. Elle expliquait ce que pouvait faire cet instrument qui est complètement incroyable. Si vous ne connaissez pas, je vous suggère d’aller découvrir ce drôle d’instrument qui se joue avec de l’eau et du cristal qu’on fait vibrer avec les doigts.

Pendant le concert dans cette église, il y a eu un calme religieux, du plus petit au plus vieux. Et c’est Mellano qui a dit « oh, ce sont les sons immobilisants ». J’ai trouvé ça très poétique, très beau.

Ça m’a vraiment travaillée pendant longtemps. Au départ, je me suis dit que quand j’allais me remettre à faire de la musique, ce serait intéressant d’écrire sur ce projet-là. Mais c’est un projet de niche encore une fois et je crois que j’ai vraiment eu envie d’intervenir de façon plus franche et moins expérimentale. De revenir à quelque chose de plus rock, plus viscéral, plus direct.

J’avais déjà commencé à travailler sur le mot immobilité. Je trouvais ça assez beau, Stillness, la façon dont ça sonnait. Je me suis dit que ça pouvait être intéressant, là où j’en étais, justement. Dans ce truc d’avoir l’impression d’être freinée, je ne sais pas, par la vie, dans toutes les réflexions que j’avais commencées auparavant.

J’avais peur de ne plus regarder les choses en face. J’avais l’impression que je commençais à m’encroûter dans des choses que je connaissais. Alors que le monde évolue tout le temps. Même si l’humanité reste sans surprise. On a l’amour, la haine, voilà ça continue. Je me suis demandée quand est-ce qu’on a le temps de s’arrêter, pour pouvoir réfléchir à tout ça. Je me suis dit : « quand est-ce que toi, tu t’es arrêtée la dernière fois ? » J’ai été contrainte : j’ai eu un talon d’Achille pété pendant deux mois et demi alors que j’étais dans une course effrénée de projets.

Mais ce n’est pas ça qui m’a inspiré l’album en réalité. Je suis allée sur l’aspect physique au départ. Puis je me suis dit : « il faudrait peut-être traîner davantage dans ta tête et savoir quelles sont les choses qui te paralysent dans la vie pour t’empêcher de chercher le moyen à ce qu’on s’en sorte un peu mieux tous ensemble. » C’est trop abyssal comme sujet. C’est juste ma petite vie, mon sentiment. Après ce sont des flashs. Je crois que je suis beaucoup plus forte pour faire de la guitare, des chansons, que des interviews au final.

Non, je te rassure, tu es parfaite.

J’ai des fois le sentiment de dire des platitudes, tellement je suis inspirée par des choses qui ne sont pas intellectuelles. Qui sont parfois sociologiques. Je parle de l’humaine que je suis, de l’humain que je connais. Et de l’humain que je voudrais rencontrer, les humains, la communauté. C’est une obsession.

J’ai des fois le sentiment de dire des platitudes, tellement je suis inspirée par des choses qui ne sont pas intellectuelles. Qui sont parfois sociologiques. Je parle de l’humaine que je suis, de l’humain que je connais. Et de l’humain que je voudrais rencontrer, les humains, la communauté. C’est une obsession.

Je me suis dit que je commençais à m’endormir au moment où je me suis rendue compte que j’avais de plus en plus peur de voir les choses terribles qui nous arrivent, de lire la presse, d’aller jusqu’au bout des documentaires qui traitent de sujets qui sont durs à entendre. Alors j’y suis allée. J’ai attendu une période où c’était plus simple pour moi, parce que j’avais mes journées, pour me bouffer du documentaire bien déprimant.

Pendant un moment ça a davantage été La Liste de Schindler que Mary à tout prix. J’ai été obligée de retourner à ça. Tout en me disant qu’il ne fallait pas que j’aille dans la darkness du monde mais qu’il fallait que je retrouve les discours, les témoignages de mes semblables pour ne pas oublier. Je me suis posé la question : pourquoi est-ce que je ne faisais plus ça ? Hormis le fait d’être mère, de vieillir… Je n’accepte pas ça. Ça ne doit pas être une raison d’endormissement, d’immobilité.

Dans un tout autre registre, je me suis préoccupée du bien être des gens. Quand est-ce qu’on prend le temps de s’occuper de soi ? Je me disais que c’est peut-être la base de tout. D’où Pamper Yourself aussi. On a tous eu des enfances différentes et certains en ont eu des plus dures que d’autres. On ne leur a pas forcément appris à s’occuper d’eux. Le morceau parle de ça. Parce que malgré ça, il y a quand même des personnes qui arrivent à s’en sortir, et à se dire : « moi pour mieux être avec les autres, il va falloir que je fasse attention à moi. Je ne peux pas exiger quelque chose de quelqu’un si moi-même je ne le fais pas pour moi. Il faut que j’essaie de réfléchir, de me ressourcer, de me recueillir… » Ça ne parle pas forcément d’aller au spa, même si ça fait du bien… Mais en tout cas d’être en introspection sans avoir peur de voir les choses.

Mais je sais que dans la vie de plein de gens, il y a des choses très difficiles à assumer, à voir. C’est aussi l’éducation qui fait tout ça. Je ne sais pas où va l’interview… j’essaie de refaire le fil par rapport aux morceaux de l’album.

Ça reste quelque chose de très social finalement. Il y a un fil. C’est presque un cri d’alerte disant : « Soyons ensemble. N’oublions pas de nous aimer. Prenons le son de ce qui s’est fait ». Là, je vous le dis calmement… Mais c’est clair qu’il y a des moments où je me disais, mais bordel de merde comment c’est possible de se retrouver face à des gens intolérants, racistes, violents, qui n’en ont rien à foutre de tout, qui sont presque nihilistes en réalité (parce que ça ne peut être que ça. En avoir rien à foutre, se dire que la vie ne vaut pas la peine d’être vécue parce que c’est de la merde) et par conséquent qui n’ont aucun scrupule à refuser l’autre, à le détester, à l’évincer, … Pour moi, le choix de continuer à faire de la musique et des disques, c’est pour continuer d’injecter un maximum d’amour là où il n’y en a plus.

J’écris des scénarios, un peu noirs parfois, comme Stupid March. Dans ce morceau, c’est l’adulte d’aujourd’hui qui parle de l’ado que j’étais hier. Je me suis retrouvée en seconde avec une copine dont le frère était parti à Sarajevo [dans le cadre de son service militaire]. Il avait quelques années de plus qu’elle et on s’inquiétait toutes les deux. Je ne comprenais pas. J’étais en colère. Et à l’époque, je ne savais pas comment exprimer ce truc-là. Il a été blessé.

Stupid March, c’est ça : l’adulte aujourd’hui qui regarde les jeunes d’aujourd’hui se battre à sa place, en pensant que parce qu’il a vécu ce qu’il a vécu, il n’a plus à intervenir. Pourtant il faut arrêter de laisser faire ça, d’aller foutre des gamins avec un fusil aux premières loges pour les conneries des plus grands.

Il y a quand même des coups de gueule sur le disque. Mais j’intègre à chaque fois de l’amour. Stupid March, c’est aussi une mère qui dit ça. C’est : là il y a un truc qui me fait siffler l’oreille, alors je vais bouger. Je me le dis à moi-même. Ce n’est pas du tout pour donner des leçons.

Sur Ashamed c’est la vision de quelqu’un qui est face à la télévision, à l’ordinateur, aux premières pages des quotidiens et qui dit : « je ne m’exclus pas de ce qui se passe sur Terre. » C’est clair qu’il y a bien sûr une différence entre forer des puits de pétrole et se gourer de poubelles entre la verte et la jaune ou acheter une bouteille d’eau (je pense à ça à cause d’un dessin qui était assez chouette là-dessus). Mais je pense qu’on est acteur.

Comme je crois à toutes ces énergies qui, cumulées, peuvent donner quelque chose (c’est People Rise Up par exemple), je ne me flagelle pas. Je sais qu’il y a de l’espoir. Je ne reste pas, justement, dans cette darkness et dans ce côté super fâché. Mais je me pose quand même la question : comment ça se fait, alors qu’il y a de penseurs, des humanistes, des sociologues, des gens hyper accessibles, qui vont de Balavoine à Martin Luther King qui combattent des choses auxquelles tout le monde adhère ? La preuve : autour du 15 janvier, on fête toujours le jour de Marin Luther King, à telle période on parle de gens qui ont fait des choses importantes, de l’armistice, de tout… etc. Alors pourquoi il se passe encore ces choses, ces conflits, cette violence, cette haine…

Alors pourquoi ? (rires)

Alors pourquoi ? (rires)

Si on avait la réponse…

Justement, je pense que je continuerai à faire des bons dosages d’amour dans mes chansons. Comme j’ai encore envie de jouer de la musique pendant longtemps…

Si l’amour arrive à vaincre tout ça, je ne sais pas ce que je ferais comme musique.

De l’ambient !

Oui, de l’ambient (rires).

Je voulais aussi te poser une question sur le morceau Big Sur. Tu en avais enregistré une version que j’adorais déjà sur la compilation du label In my bed sortie en 2013 Embedded. Là, tu en as enregistré une nouvelle version vraiment très émouvante. Pourquoi as-tu eu envie de la réenregistrer et pourquoi de cette manière ?

Je crois que je n’en avais pas fini avec elle. On enregistrait avec Régis Boulard et Matthieu Cozanet pour la compil. Il y avait ce côté challenge de faire un morceau rapidement. Quand je l’ai écrite, j’avais un truc qui trainait, une vieille cassette avec un thème. Ce qui en sortait me plaisait bien. Le texte qui est inspiré de Big Sur de Kerouac, le côté je voudrais partir ailleurs pour me ressourcer mais ça ne va pas forcément marcher.

En réalité, pour la nouvelle version, en faisant les voix, je me suis aperçue de quelque chose de très fort. J’ai une sœur qui est à la Guadeloupe depuis longtemps. Ça fait pas mal d’années qu’on ne s’est pas parlé. Il s’est passé un truc pendant la prise.

Quand je chante Go to Big Sur, j’ai entendu Sur/Sœur. Ce n’est pas une histoire d’amour. Il y a une distance entre deux personnes. Il y a ce pont. Je ne suis jamais allée le voir à Big Sur. Je l’ai lu. Il y a ce passage. Je sais que Kerouac le traverse pendant la nuit et c’est tellement bien écrit qu’on se dit qu’il va tomber, que ce n’est pas possible autrement.

Je me suis retrouvée saisie par cette symbolique, avec Kerouac qui joue avec les mots, lui qui parlait aussi bien français qu’anglais, en réalité. Sa langue maternelle est le français. S’amuser de ça, de la sonorité des mots, du double sens que ça pouvait avoir et en français et en anglais, voire en anglais et en anglais ou en français et en français. Là ça m’a saisie : Go to Big Sur, va voir ta sœur. (Rires)

La distance aussi, c’est une fausse excuse. La preuve, dans le bouquin de Kerouac, il ne s’en sort pas forcément. Il va à Big Sur pour réfléchir, pour être seul et il se retrouve avec des bras coupés, des gens qui lui font reprendre l’alcool. Tous ses vieux démons reviennent et il finit par repartir. Il retourne de là où il est parti.

J’aime bien mélanger toutes ces symboliques. Mais là j’ai été eue, vraiment. C’est là aussi que je me suis dit que j’allais continuer à faire des disques, parce qu’il y a un côté thérapeutique, qui fait surgir des choses que tu enfouis. C’est libérateur.

Tu parles de l’anglais et justement sur Radio Laser tu disais que tu étais venue à l’anglais d’abord par la poésie avec Yeats et Kerouac à tes débuts. Finalement, tu disais bien t’y retrouver avec l’anglais parce qu’il y a quelque chose dans la langue anglaise qui te permet l’urgence et peut-être, en parallèle aussi, je ne sais pas, une éventuelle mise à distance ?

Non, je ne crois pas que ce soit une mise à distance. Au contraire, c’est pour se rapprocher des émotions au plus près. Love/ L’amour. Là quand on parle en interview j’arrive à vous dire que je veux mettre de l’amour dans le disque. Mais dans un morceau, tout de suite il y a un côté cliché hippie rock, un peu cucul la praline. Alors que Love, comme ça sonne…

J’aime bien aussi l’idée de chanter dans une autre langue parce qu’il y a également cette liberté à interpréter les émotions plutôt que les mots. On est là en train de discuter de l’album et je vous donne deux-trois détails. Je pourrais encore creuser. Mais c’est aussi laisser aux personnes qui écoutent ma musique l’opportunité de s’approprier aussi leurs interprétations, leurs émotions.

Parfois quand on a disque chez soi, on se plante ; mais moi j’ai bien aimé me tromper sur la symbolique de certains morceaux en anglais parce que je ne comprenais pas tout au départ. J’ai toujours aimé ce truc-là. Les textes de Leonard Cohen, c’est ça aussi, il y a plein de doubles sens. Bob Dylan, je ne suis pas assez fan pour en parler, mais je pense qu’il doit y avoir ça aussi, chanter en poésie.

Le choix de la langue anglaise, c’est aussi parce qu’il y a des sonorités que j’aime beaucoup. Je crois que mon oreille a été habituée à entendre des artistes utiliser d’autres langues. Elle s’y est modelée, comme ça. Je commence à me livrer un peu maintenant en disant que j’ai une mère française et un père qui était algérien. Je n’ai pas eu la double culture car mon père ne m’a jamais parlé en algérien. Je n’ai pas eu une deuxième langue et j’aurais vraiment aimé avoir ça.

Je pense que quand je disais que Yeats était devenu une sorte de père spirituel, c’était ça. Il fallait à ce moment, dans cette période de questionnement sur mes origines et sur pourquoi je n’avais pas cette chance-là, que je me dise : « je vais aller la choper, ma deuxième, ma troisième nationalité. Et puis il y en aura une quatrième même si possible, et une cinquième. » J’y aurais même passé ma vie, je crois.

Comment es-tu venue à Yeats d’ailleurs ?

En traînant à la fac d’anglais. Je n’avais pas encore mon bac. Je le passais en candidature libre. J’allais à la fac avec ma meilleure pote. Tu y rencontres plein de gens. J’ai vraiment sympathisé avec une bonne équipe et ce sont eux qui m’ont filé ces bouquins de poésie. C’était Yeats mais il y avait d’autres choses aussi, des belles éditions de livres de Shakespeare. Il y avait aussi une sorte d’atelier théâtre, où j’ai vu Othello et tout ça. J’aimais bien traîner là-bas, au pub aussi, parce qu’il y avait un pub (Rires).

Pour quasi finir parce que le visuel, c’est important pour toi, est-ce que tu peux nous parler de l’artwork ? Qui l’a réalisé et comment ça s’est passé ?

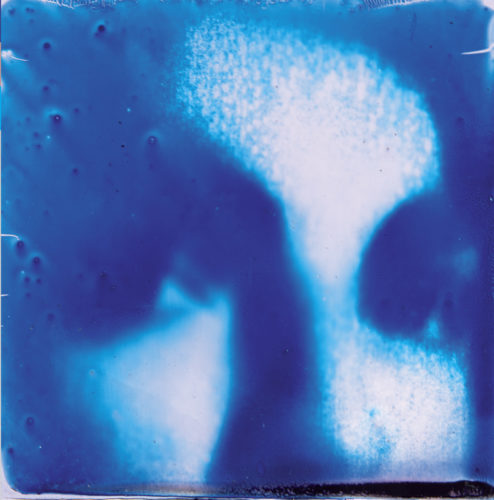

C’est Estelle Chaigne. C’est une artiste complète. Elle travaille l’image et le son, et l’image sous presque toutes ses formes. Elle travaille beaucoup la photo, la vidéo. Pour la pochette, elle a utilisé une pratique qui s’appelle du cyanotype.

Je lui ai proposé de partir de captures d’écran. Très honnêtement, ça a collé nickel avec la période du confinement parce qu’au départ, on devait faire une séance photo. Finalement, on a expérimenté pendant le confinement : elle me filmait à travers les écrans. Pour cela, elle a ressorti des vieilles caméras. On essayait de trouver quelque chose pour avoir un grain avant de passer à la pratique cyanotypée.

Le cyanotype, c’est un procédé chimique assez extraordinaire, qui réagit avec le temps et la lumière. Je trouvais que symboliquement c’était assez chouette. J’avais vu son travail, je trouvais ça super. Elle a un super site internet (ici). Elle avait aussi fait des petites captures d’images dans de la résine avec des petites leds, avec des petites fées à l’intérieur. J’avais trouvé ça complètement incroyable. C’est pour ça que je lui ai demandé.

L’image à l’intérieur, c’est une de ses photos de vacances qui s’appelle Espagne. C’est un paysage. C’est une traversée. La bagnole, l’appareil photo, le bon moment. On a l’impression que ce sont des individus, des hommes, des femmes, alors que ce sont des arbres. Pour le condor au dos, la symbolique me parlait bien.

Il est aussi dans les paroles.

Oui ! Il plane. Il est immense et de là d’où tu le vois il fait tout petit. Et de là où il est, il te voit tel(le) que tu es (Rires). J’ ai filé une ribambelle de documentaires à Estelle Chaigne. J’avais fait des recherches sur les condors (Rires). Elle en a fait des captures d’écran.

L’idée de la capture d’écran c’était pour donner un grain et aussi pour travailler autour de l’idée d’immobilité. Arrêter le flux d’images. Si on arrêtait les images les unes après les autres, elles prendraient vraiment une autre signification… Eteindre la télé, c’est encore mieux. Mais en tout cas, il y a eu un échange sur ces symboles qui a vraiment été entendu par Estelle. Toute la mise en page a été faite par Monsieur Eric Mahé qui a eu un respect énorme pour le travail d’Estelle. Une super équipe !

La pochette c’est la continuité du disque. J’y ai toujours été attachée. J’aime le travail des artistes visuels et la façon qu’ils ont d’être à l’écoute. Merci Estelle Chaigne !

Pour finir vraiment, quels sont tes projets à venir, notamment la tournée à finir entre guillemets ?

On va finir la tournée. Enfin, je ne sais pas… Bien sûr, elle se finira mais il y a encore des reports de dates pour l’année prochaine. Il y a aussi de belles surprises, des dates très chouettes au moins jusqu’à juillet.

Et puis entre temps, je suis entrée en création avec mes comparses du ciné-concert Le ballon Rouge, Stéphane Louvain et François Ripoche. On est parti sur un autre film qui s’appelle Jemima & Johnny (1966) d’un réalisateur sud-africain Lionel Ngakane, qui n’a pas mieux trouvé que d’arriver en Angleterre dans les années 60 au moment du soulèvement des Anglais à la vue de l’arrivée des Jamaïcains.

C’est l’histoire d’une petite fille noire qui arrive de Jamaïque et d’un petit garçon blanc qui vit à Londres et dont le père est plutôt un activiste extrémiste. Tout ça est suggéré. Il y a de la violence, mais on reste vraiment sur un film avec le regard des enfants sur la vie et absolument pas sur la différence. Un film noir et blanc, moyen métrage.

On continue notre petit voyage tous les trois sur des thématiques qui peuvent être partagées avec le tout public. Il y aura aussi du dessin. On est en plein dedans. Je ne peux pas trop en parler très précisément. C’est un film qui n’a pas été beaucoup diffusé.

On a eu la chance d’être en contact avec l’ayant-droit qui est la nièce de Lionel Ngakane et qui se trouve en Afrique du Sud et à qui ça ne pose aucun souci. Au contraire. Elle a créé un festival de cinéma pour justement dépoussiérer tout ça. Il y a pas mal de films qui ont été réalisés sur des sujets comme le racisme, l’apartheid, etc. Elle voulait même qu’on vienne, dès qu’on s’est entretenu en nous disant : « on a un festival au mois de juillet, venez ! » On n’a qu’une seule hâte, c’est que tout ce bazar autour de cette crise puisse se calmer un peu pour aller la rencontrer et aller honorer le travail de son oncle en Afrique du Sud. Ce serait super !

Un IMMENSE merci, Lætitia.

Prise de son et pintes : Caro

Laetitia Shériff sera en concert le samedi 11 décembre 2021 à l’Antipode (Parvis Agnès Varda,75 avenue Jules Maniez à Rennes) avec BRNS et C’est Karma à partir de 20h30.

Tarif – Pass Sortir ! : 5€

Tarif – Abonné·e offre Admit : 14€

Tarif – Prévente : 16€

Tarif – Sur place : 19€

Ouverture des portes : 20h00 / Début des concerts : 20h30